科技日报记者 梁乐 实习生 叶兴隆

7月13日,“中华锦绣——‘五星出东方利中国’锦护臂国宝展”在新疆博物馆正式开展,标志着“五星出东方利中国”锦护臂(以下简称“五星”锦护臂)“入住”12号馆的新家。这不仅是这件国宝的“搬家”,还是科技助力展览全方位升级的见证。

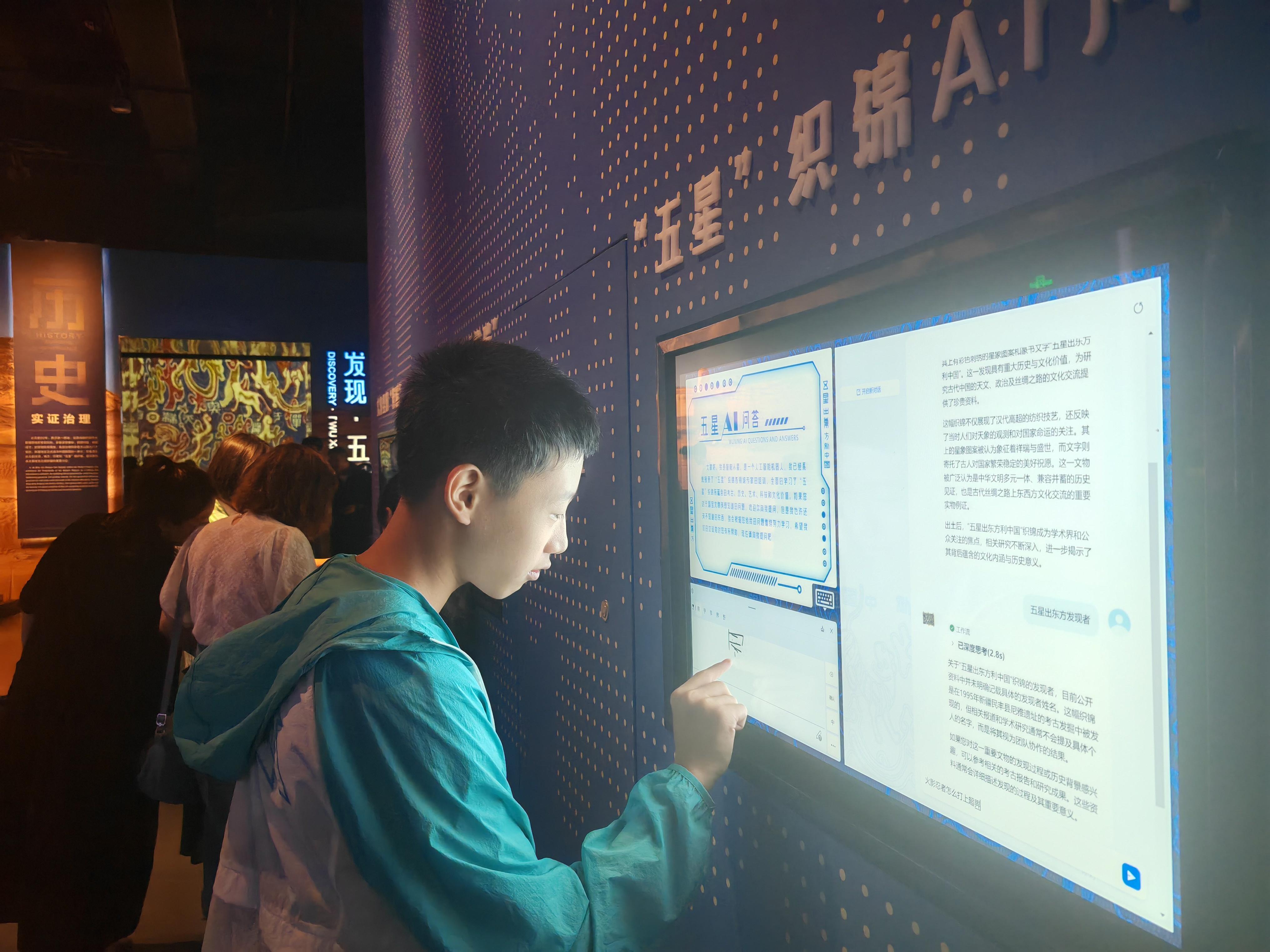

在全新的展厅内,参观者可以在全域交互剧场沉浸式了解国宝的前世今生;或在数字织机上感受织锦的每一寸经纬;也能在人工智能问答机前,体验关于国宝的“十万个为什么”。

新疆博物馆馆长于志勇表示,本次展览是全国首次针对一件国宝举办的主题特展。展览充分利用数字化科技赋能,生动展现这件国宝所承载的中华文明突出特性和丝绸之路上的国家记忆,让观众从“看文物”转向“懂历史”。

多元化展示让历史娓娓道来

1995年,东汉时期的“五星”锦护臂在新疆民丰县尼雅遗址出土,受到海内外各界持续关注。2002年,这件珍品被国务院列为首批禁止出国(境)展览文物之一。作为新疆知名度最高的国家宝藏,“五星”锦护臂长期安放在新疆博物馆8号馆,和其他珍贵文物一道,诉说着历史的厚重。

“‘五星’锦护臂在历史、文化、艺术、科学等领域展现了中华文明的灿烂成就,单凭一件文物难以最大化实现其价值。”于志勇介绍,2023年,在国家和自治区的支持下,“中华锦绣——‘五星出东方利中国’锦护臂国宝展”项目启动实施。

经过三年紧张有序的工作,项目团队以考古学、历史学、文献学、美术学等社会人文科学为基础,充分运用多样的展示手段和跨学科思维架构,深度挖掘国宝文物的历史价值,从而实现文物的有效利用和创新性展示,让文物“活”起来。

走进展厅,“五星”锦护臂陈列在一个圆柱形透明展柜里。“我们选择圆柱形独立展柜,就是为了突破传统方形展柜的视觉局限,营造出‘悬浮’的视觉效果,带给观众全新体验。”

作为本次展览的项目承接方,北京清城睿现数字科技研究院副院长杨思告诉科技日报记者,展柜的创新不止于此。这个智能多参数展柜可实现照明、湿度、温度的无级调控,并具有远程操作、实时监控、多平台协同的智慧化功能,全面保障文物安全。

除了一睹国宝真容,游客还能通过大量出土文物和数字化影像,了解文物背后的历史故事。比如国宝的发现历程、“五星出东方利中国”的文字及织锦纹样内涵等。“多元化的展示全面阐释了国宝所蕴含的丰富知识、智慧和艺术,阐明了我国统一的多民族国家形成的发展历史,讲好中国新疆故事。”于志勇说。

高科技手段让国宝“更懂你”

正值暑假,此次展览吸引了大量青少年前来参观。“好有科技感”“这个真炫酷”……展厅里不时响起年轻游客的赞叹声。

“国宝展示不仅仅是简单的介绍,要满足大家的求知欲,就必须挖掘其背后的独到之处。”于志勇表示,这次展览通过先进的科技手段,全景式呈现国宝的前世今生。其中大量的互动装置,对追逐科技的年轻群体更有吸引力。

2018年,我国科技考古工作者利用复原的汉代提花织机,对“五星”织锦成功进行复原。在此次展览中,一台数字织机的出现,也能在光影变化之间,穿越千年。

这台数字织机采用木质实体和电子屏幕相结合的方式,将织造原理转化为可触及、可感知的操作体验。游客手持梭子完成经线和纬线的编织过程,绚丽的织样也会实时在长瀑形的电子屏上显现。

“屏幕上密密麻麻的全是各种颜色的细线,一推一拉间,我仿佛感受到古人织锦时的智慧与艰辛。”来自福建的游客黄巧妹说。

感叹完织锦工艺的巧夺天工,黄巧妹和家人被变幻的光影吸引,走进全域交互剧场。“这个剧场‘浑身’都是高科技。”杨思介绍,剧场通过空间数字声场、体感交互等技术,将尼雅遗址的实景影像和模拟图景有机融合,利用激光交互技术、全景声技术和裸眼3D等,激发了观众的共鸣。

走出剧场,黄巧妹的女儿抛出一个问题,“沙漠里没有水,尼雅人是怎么生活的?”这让她一时答不上来。幸好,展厅里的一台智能问答机,帮她解了围。

杨思介绍,这是新疆博物馆首个基于DeepSeek技术的智能问答机。前期已经围绕国宝主题,向问答机“投喂”了海量权威资料,完成了数据的本地化部署,并经过了上万次的问答测试。游客只需在对话框输入问题,很快就能弹出答案,开启双向智能互动新模式。

夏日炎炎,新疆博物馆为“五星”锦护臂开的这个科技“小灶”,火候正旺。