科技日报记者 赵汉斌

在地球生命演化的长卷中,植物的扩散策略始终是塑造陆地生态系统的隐形推手。风媒传播,这一借助气流实现种子远行的策略,不仅关乎物种的生存疆域,更是环境剧变下的适应性的机制。

距今约3660万年至3000万年前的早渐新世,是“冷室气候”的起点。这一时期植物种子和果实的主要扩散方式是什么?欧亚大陆东部和西部生态系统是否展现出相似的扩散特征?一直是学界模糊不清的问题。

为回答这两个科学问题,中国科学院西双版纳热带植物园(以下简称“版纳植物园”)古生态研究组研究人员,近期对欧亚大陆14个早渐新世化石点的植物类群进行了统计分析,并揭示了早渐新世捷克和中国风传种子和果实的扩散机制与古生态意义。《古地理学、古气候学、古生态学》发表了相关研究成果。

古化石暗藏欧亚大陆植物繁衍“密码”

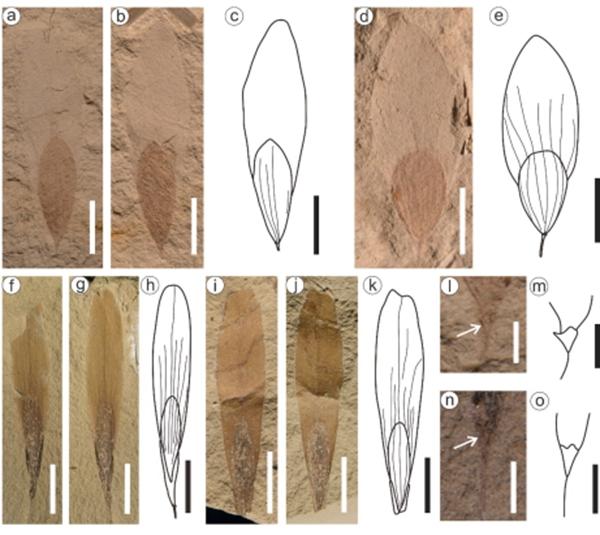

近年来,版纳植物园古生态研究人员在云南省南华县吕合镇发现大量保存精美、物种丰富的植物化石。而形成于约3400万至2300万年前早渐新世的捷克昆德拉蒂察化石点,与云南吕合化石点并列为欧亚大陆东西部植物扩散机制研究的典型代表。

“种子和果实的扩散是维持生态系统结构与功能的关键过程,对大部分植物而言,这是其生命周期中唯一能够实现个体迁移的阶段。”论文第一作者兼通讯作者、版纳植物园古生态研究组助理研究员吴梦晓介绍,与动物传播相比,依靠风力传播的植物更容易受到气候变化的影响,因为动物活动会将种子或果实运送到更适宜动植物生活的地方,属于定向传播。而风媒传播的植物更多地“听天由命”,受气候、地形等因素的制约更强。

为了揭开早渐新世植物扩散策略的神秘面纱,吴晓梦等人对两地早渐新世化石层中的风媒传播单元进行了深入研究。研究团队对欧亚大陆14个早渐新世化石点的植物类群进行了统计分析,其中中国吕合和捷克昆德拉蒂察化石点具有较高的种子和果实多样性,能够代表早渐新世欧亚大陆种子和果实的传播方式。

“结果显示,风力传播是两个化石点最主要的种子和果实传播方式。”参与此项研究的德国森肯伯格自然研究会德累斯顿自然历史收藏馆的卢茨·库兹曼博士认为,大多数动物传播的类群仅以叶化石的形式保存下来,无特殊传播结构的类群都为豆科类群。

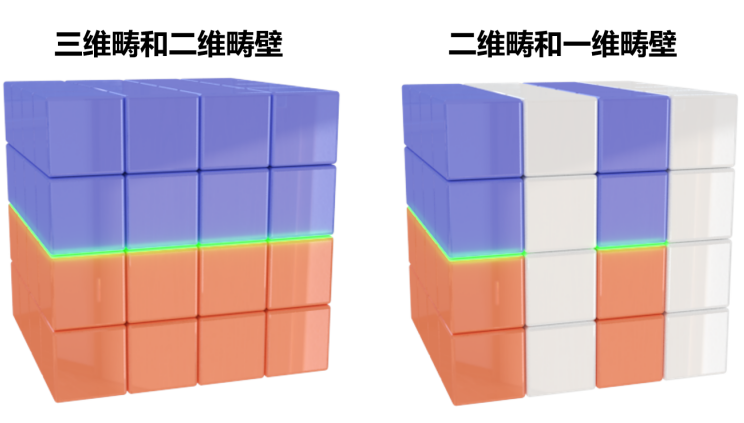

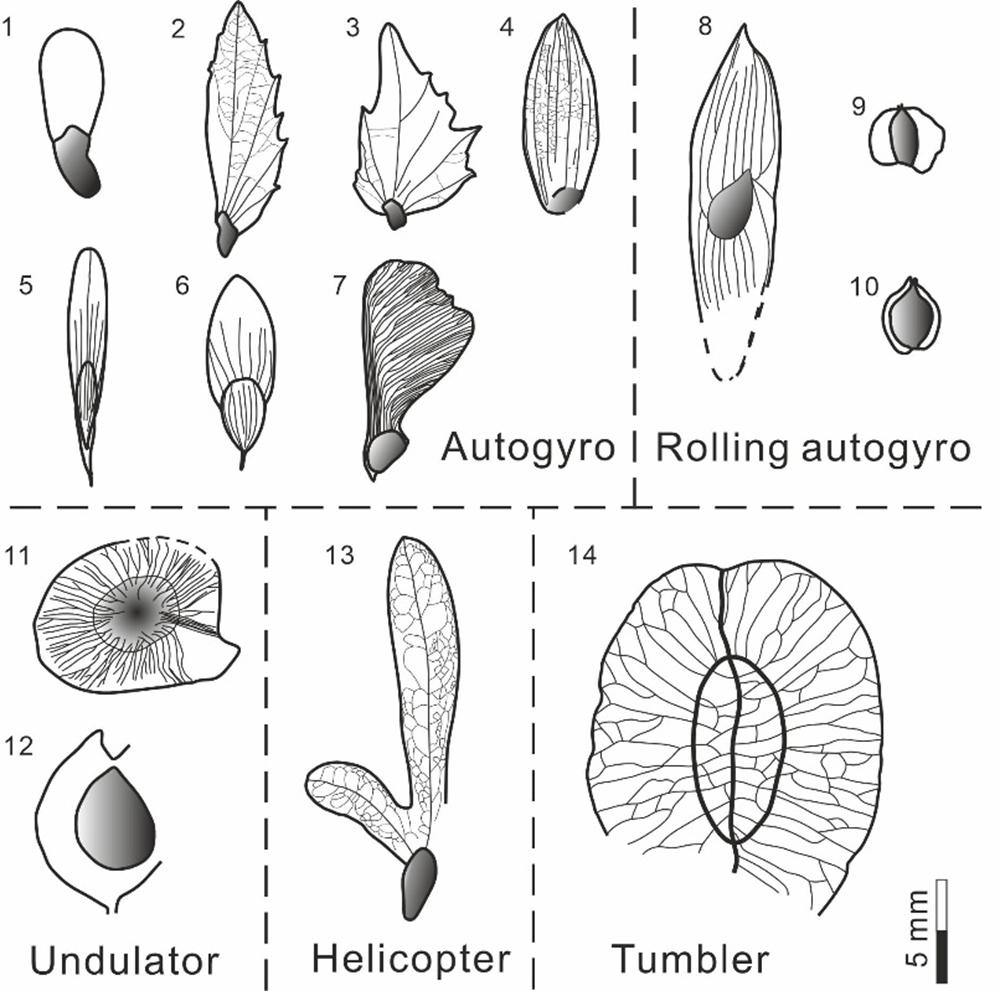

研究人员发现,下落过程中绕果实长轴旋转的槭属、梣属和鹅耳枥属自旋型种子,堪称种子和果实最主要的空气动力学类型的代表;其次为旋转自旋型,也就是下落过程中同时绕果实长轴和种子端旋转,如臭椿属。两个化石点大部分风力传播的类群都是现代落叶阔叶林的常见成分,且风传类群的比例与中国现代相似纬度地区近似。

风媒传播助力植物通过“大考”

从进化的角度来看,早渐新世气候骤冷,曾引发欧亚大陆植被从亚热带常绿阔叶林向温带落叶混交林的剧变,同时,对种子和果实的扩散来说,无疑是一场严峻的“大考”。

这一时期,植物如何通过扩散策略应对环境压力,答案深藏在捷克昆德拉蒂察与中国云南吕河湖相沉积层的化石密码中。

亚热带常绿阔叶林在寒冷的冲击下逐渐退缩,温带落叶混交林开始崭露头角。在这场植被的“权力交接”中,风媒传播的植物凭借其独特的扩散策略,成功在新的环境中占据了一席之地。它们的种子如同一个个微小的“伞兵”,借助风力,跨越山川河流,寻找适宜的栖息地。

相比之下,动物传播的植物由于依赖动物的活动,在气候剧变导致动物群落结构发生变化时,其种子传播受到了极大限制,这也解释了为何大多数动物传播的类群仅以叶化石的形式保存下来。

“通过研究,我们在种子和果实扩散这一重要的生态过程维度上,证实了欧亚大陆早渐新世植物群的相似性。”吴晓梦说,尽管两地相隔甚远,但在面对相同的气候挑战时,植物却选择了相似的扩散策略,这也从侧面反映了自然选择的强大力量。在全球气候变化的大背景下,为人们理解生态系统的演变提供了新的视角,同时对了解植物在过去如何应对环境变化、预测未来生态系统的演变具有重要参考价值。

(图片来源:中国科学院西双版纳热带植物园)