科技日报记者 吴纯新

记者24日从华中农业大学获悉,该校农业微生物资源发掘与利用全国重点实验室教授李国田、中国科学院遗传与发育生物学研究所研究员高彩霞联合国内外多家研究单位,系统阐述了组学、基因编辑、蛋白质设计与高通量表型等多技术协同的作物改良新范式,提出利用蛋白质设计按需打造功能元件的新途径,描绘了AI辅助的优异种质设计蓝图,有望引领新一轮作物改良革命。相关成果发表在国际期刊《自然》上。

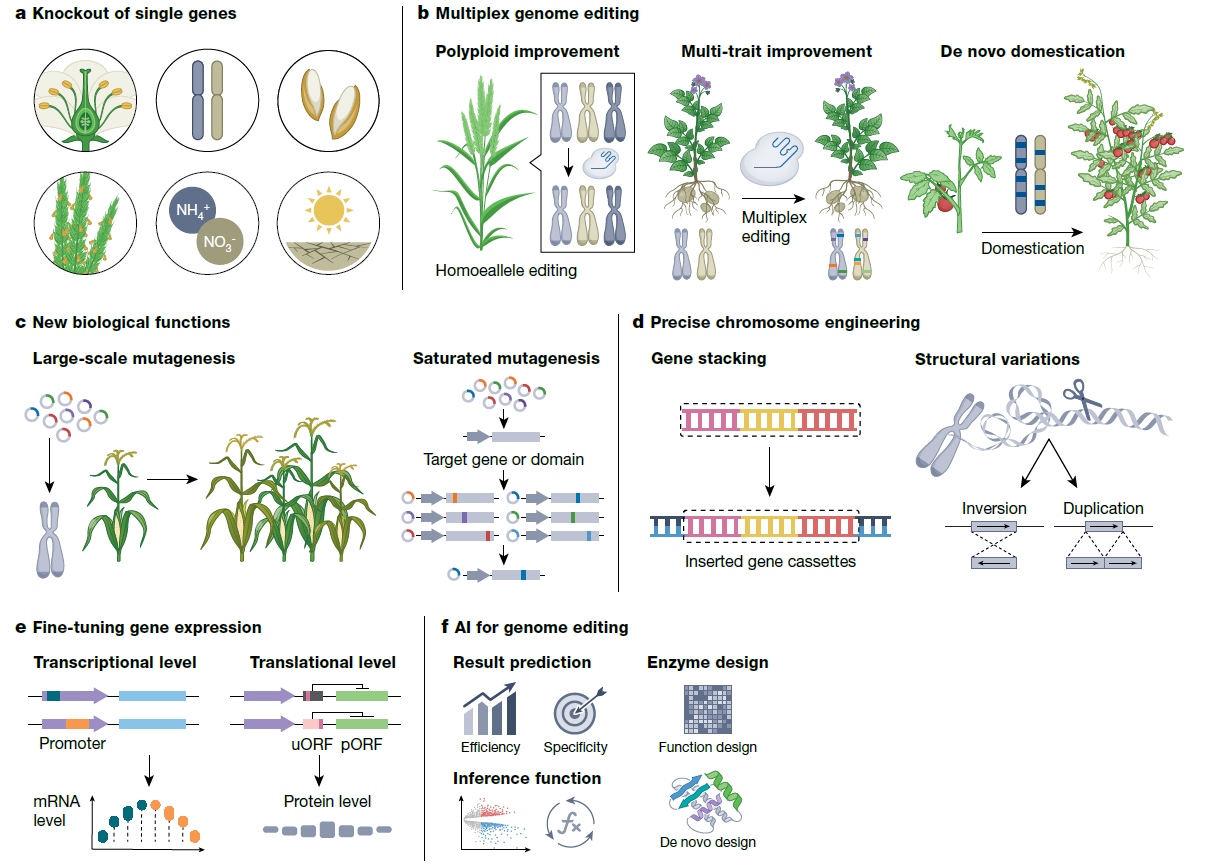

李国田介绍,传统育种受限于表型观察和种质资源,已逼近遗传资源极限。组学技术(基因组、代谢组、单细胞组学和空间组学)能“高清呈现”作物的遗传全貌,显著加速性状解析与品种选育。通过泛基因组解析结构变异和微生物组研究,育种资源库得以大幅扩展,单细胞空间组学可在细胞精度定位优异性状基因。

未来,更高通量、普适性更强的技术及统一的数据标准将构建更精准的基因组图谱,为精准分子操作奠定基础。人工智能赋能的基因编辑工具将深入揭示复杂性状背后的多基因协同作用机制,并精准预测编辑结果,降低对大规模筛选的依赖。

研究团队发现,AI驱动的蛋白质设计为作物改良提供新策略,利用蛋白质设计技术突破遗传资源的限制,重新设计具有特定功能的全新蛋白质,并将这些“定制化生物零件”精准导入作物。这可以系统性、可编程化调控植物关键生理过程,并协同增强其在复杂多变环境下的综合适应能力。这一发现为跨越遗传与环境壁垒提供范式级解决方案,有望引领作物育种进入“按需设计”的分子智能育种新时代。

同时,AI驱动的多学科融合解决方案将助力海量数据高效处理,实现对微观生理响应的原位捕获,推动高通量表型组的规模化应用。

文章还提出人工智能驱动的作物改良框架,即通过AI驱动的多模态模型,整合基因型、表型、环境与田间管理多模态数据,在“设计—构建—测试—学习”闭环中,实现从传统重组到编辑介导的定向导入。值得期待的是,全球对基因组编辑作物的监管政策正向更科学、简化方向发展,为新技术广泛应用创造有利条件。

(受访单位供图)