科技日报记者 赵向南

初夏时节,山西寿阳县朝阳镇洞子咀村的旱田里,尺许高的玉米苗长势喜人。“今年这儿旱得厉害,我们用艺机一体化探墒播种技术(以下简称艺机一体化技术)种植了2000多亩玉米。大旱天里苗子齐刷刷地出,这技术确实是抗旱保苗利器!”该合作社负责人姜文婷兴奋地说。

艺机一体化技术由农业农村部节水农业专家指导组副组长、山西农业大学有机旱作农业重点实验室主任王娟玲研究员于2008年率先提出。她带领团队联合多省区的院校以及多家农机企业,在多个国家和省部项目的支持下,历经近20年科研攻关,创建了我国长城沿线旱作区以调墒抗旱播种保苗为核心的艺机一体化技术体系,有效解决了广大旱区“轻旱播种大小苗、中旱播种出苗差、重旱无法播种”的重大生产难题,为农业增产、农民增收、产业发展和粮食安全作出了重要贡献。该系列技术先后4次荣获省部科技一等奖,核心技术入选全国农业重大引领性技术和农业农村部主推技术。

传承传统“豁干种湿”智慧

2008年春,时任山西农科院旱地农业研究中心主任的王娟玲在位于阳曲县河村的示范基地检查春播工作,她看到试验田里一条条90厘米宽、30厘米高的大土垄,疑惑地问:“这么大的垄咋起的?”基地负责人刘恩科回答:“我们用铁锹起的。”王娟玲愣住了:“这得费多大的劲?你家不是农村的吧?”刘恩科回应:“我就是农村的,不起垄覆膜保不了墒,不好出苗啊”。

“啥年代了,还用这么土的办法抗旱,农民劳动强度太大了!”王娟玲思考着琢磨着,想着要改思路变方法,尝试引入农机,走一条“农艺农机结合”的新路。恰巧次年春天,山西遭遇了50年不遇的大旱,全省几百万亩农田无法下种,连基地的试验田也种不下去了。团队成员蹲在田头反复研究探讨,决定采用机械补水播种,看看效果如何。说干就干,他们和村里的农机手一起动手焊了两个铁皮水箱,一起商量办法……“我们用拖拉机拉着水箱,接上司机能控制水量的细水管,几天内竟搞出了最简陋的补水播种机。”刘恩科回忆,“当年严重干旱,常规方法根本无法播种,但我们用机子补水,玉米出苗率竟达到了93%。”这个原始却管用的办法,一下子坚定了王娟玲搞艺机一体化的信心和决心。

机械补水效果虽好,但大旱之年,人畜吃水都困难,哪来富余水种地?而且拉水成本又高,很难大面积推广。王娟玲明白,这离理念落地还远着呢,还不能真正解决问题。最终是传统的“豁干种湿”智慧点醒了大伙,“旱情发生时,不论干土厚8厘米还是10厘米,下面都有墒。农民能‘豁干种湿’,我们何不用机械代替人力也‘豁干种湿’?”顺着这一思路,团队骨干成员黄学芳和农机专家韩广森等人反复研讨,提出了探墒播种方案:用机械豁开干土,直接将种子播到适墒土层,靠深处的原位墒让种子出苗。“这是艺机一体化的雏形,大伙说搞了这么多年科研,第一次想到用机械探墒播种。”王娟玲说。

艺机一体化理念的提出,在业界引发了不小的争论。“那时农艺和农机分属不同部门管理,农艺科研人员搞农艺、农机科研人员搞农机,基本是各干各的,互不干涉。”王娟玲回忆,业内人士甚至团队内部也有人认为,搞农机可不是我们的优势;农机领域的人觉得我们手伸得太长了……“其实我们只是想让农艺技术能落地,减轻农民劳动强度,让现代科技在农业生产中发挥出作用。”王娟玲说,“就这样顶着压力前行,就是要把这个创新理念变为现实!”

山间旱地里协同攻关19年

万事开头难。旱作团队把玉米艺机一体化探墒播种作为研发的突破口。他们在多年研究的基础上,监测不同年份土壤墒情,研究墒情与出苗齐苗的关系、试验探墒播种的适宜深度、探寻机具豁土厚度与播种行距的关系……打听愿意接活的农机企业……几十次试验,反复调整修订一体化参数,不断改进提升,2011年7月,第一台玉米探墒播种样机终于问世。

2013年山西全省大旱,晋城市近200万亩农田因干旱无法播种。旱作团队拉着几十台探墒播种机驰援,与农机管理部门联手,组织大量农机手现场培训,手把手指导,教他们设置豁土深度、播种深度、行间距、种量肥量……一台台播种机根据墒情豁开干土,将玉米种子精准种在8-16厘米深的足墒土层,同步施肥并紧压覆土。“尽管遭遇几十年不遇的大旱,但种子出苗率仍达到90%以上。农民乐坏了,说这机器像长了眼睛!干土哗哗往两边分,种子稳稳落在湿土里,几天后苗子就出来了!”黄学芳说,“艺机一体化探墒首秀,把传统的补水或等雨播种变成了向地要墒、适期机播、一播全苗,令人振奋!”

玉米艺机一体化探墒播种技术大面积应用首战告捷,大大提振了团队士气,开启了新的科研探索之路。14年来,团队先后改进研制出第二代、第三代、第四代探墒播种机型,不断提高播种施肥的精度、丘陵山区的适配度、单体仿形的灵活度、探墒调节的便利度以及自动化智能化水平。“从第三代开始就增加了两次镇压装置,施肥播种动态监测和云平台控制系统,漏播率、故障率大幅下降,精准度、作业效率大幅提升。”韩广森说。“每一次的改进,都源自田间的痛点,真正地从田里来再到田里去。”王娟玲深有感触地表示。

日前,在山西省农业农村部有机旱作农业重点实验室,看到了团队沉甸甸的成果:注射式精准补墒播栽装备、M垄全膜覆盖保墒播种装备……在近20年科研攻关路上,团队突破一个个艺机一体化技术壁垒,揭示区域春季适播期干旱发生规律,探明种子与墒情、土壤与秧苗、农艺与农机的协同机理,研发出系列种域墒情调控、精准调墒播种等抗旱保苗关键技术及农机装备,实现了技术上从探墒到保墒、聚墒,再到补墒,作物上从玉米到谷子、马铃薯、向日葵、豆类、甜菜,再到甘蓝、菜豆等夏秋菜,逐步建立起了多区域、多旱情、多作物的艺机一体化保苗增产技术体系。

据介绍,团队先后取得57件发明专利,研制出24种机械装备,制定21项技术标准,有7项技术成为全国重大引领技术、农业农村部以及省区主推技术。团队也被评为神农优秀创新团队。“我们用时间在大田里熬出了成果。”团队成员黄明镜深有感触地说。

从理念到试验,从理论到实践,王娟玲把艺机一体化概括阐释为:农艺农机同步设计,艺以机实现为前提、机以艺需求为依据,相互兼顾深度融合。“由于技术发展的局限,农机可能不能完全满足农艺要求,农艺也可能滞后于农机的需要,二者必须相向而行,甚至有时候还得妥协退让,最终靠1+1>2的‘一体化’实现效果的最大化。”王娟玲表示。

长城沿线大显身手

山西十年九春旱,艺机一体化技术大显身手。多年来,每年春播期间,团队成员都会深入田间地头查看墒情,因地制宜示范推广艺机一体化播种技术。“保苗即保产,无苗无从谈。播种机到哪里,技术到哪里,团队的科研人员就服务到哪里。”王娟玲说,我们通过艺机一体化的探墒、保墒、聚墒、补墒多种路径,有效解决了北方长城沿线旱作区春播保苗的历史难题,大幅提升了旱作农业的抗灾能力和现代化水平。

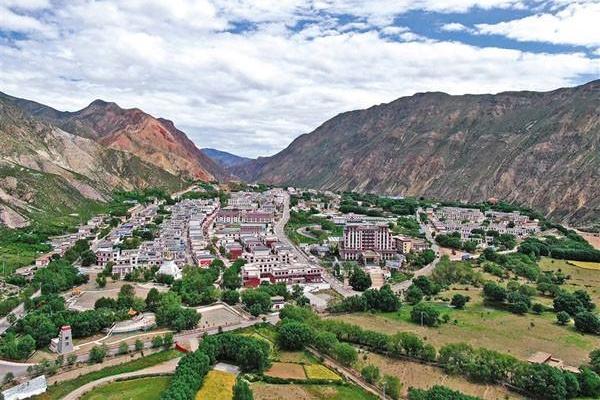

艺机一体化技术也已在整个长城沿线区推广。盛夏时节,陇中高原定西市,连绵起伏的梯田里,茂盛的茎叶在热浪中起伏。甘肃宣烨农机合作社负责人李聚东说,马铃薯采用M垄全膜双行艺机一体化播种技术,施肥、播种、成垄、微沟整形、覆膜、打孔、种行覆土7道工序一次完成,自破膜出苗,墒好苗全,效率是人工的10倍左右,深受农民欢迎。2023年春季内蒙古干旱,凉城县庄头夭村种植大户尉利利采用玉米微垄聚墒播种技术,一次性完成开沟精量播种、缓控释肥深施、封闭除草剂喷施、加厚地膜铺设、干土压膜等工序。他高兴地说,“眼看着100多亩地撂荒了,没想到等到了这机子,简直是及时雨!”

长城沿线是我国主要的旱作农区,团队在探墒播种基础上,还配套研发了耕作蓄水保墒、抗旱种子处理、菌肥菌剂等技术和产品,集成构建了籽粒、块茎、秧苗等多类作物抗旱保苗增产艺机一体化综合技术模式,并大面积推广应用。据悉,该区域适宜区保苗率平均提高14%、增产10%。技术成果已辐射长城沿线7省区7300多万亩旱作农田,增产粮食约90亿斤,有力促进了国家粮食安全和农民增收。

从质疑到理解,再到接受和肯定,艺机一体化技术得到了广泛认可。“现在凡农艺必农机已成为业界共识,农艺农机学科趋于深度交叉。”王娟玲说,我国“十二五”规划和“十三五”规划均提出促进农机农艺融合,“十四五”更是将加强丘陵山地中小型农机具研发列入农业机械化发展战略,艺机一体化符合其核心要义,从理念到实践均起到了先导示范作用。

目前,王娟玲和团队正在筹建有机旱作农业国家技术创新中心。“随着极端气候和天气事件发生频率和强度的增加,抗旱播种保苗仍是我国北方农业生产的巨大挑战,直接关乎国家粮食安全。”王娟玲说,希望通过国家级平台建设的赋能,研究更多抗旱品种和技术,研发更高水平的中小型智能农机装备,用科技守护中国粮仓和中国饭碗!

(山西农业大学有机旱作农业重点实验室供图)