科技日报记者 张添福 通讯员 唐湘宁

一个被咬过一口的卤鸡腿,递到了廖韵嘴边。递鸡腿的人,是廖韵曾鼓励去上特殊教育学校的患有心智障碍的小男孩。那一刻,廖韵的眼泪在眼眶打转。

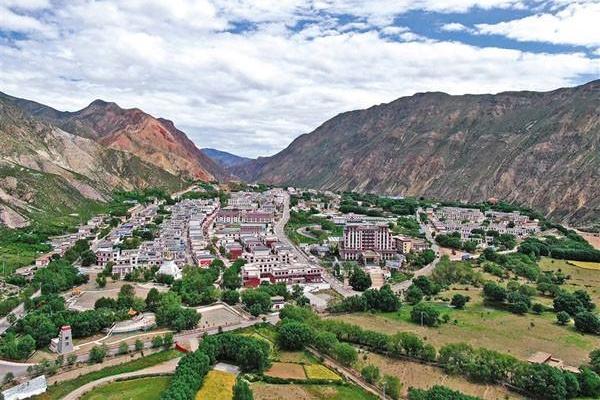

在青海省海西蒙古族藏族自治州都兰县援青三年,这样的瞬间,让廖韵觉得所有的付出都值得——高原三年,厚重一生。

初见廖韵,黝黑的脸庞让人误认为他是牧人的儿子,但其实他来自中国华电,带着企业的经验和内地的视野,在这片高原上找到了人生的另一种意义。

使命:从华电员工到援青干部

“你以前是搞电力的,现在就是个卖枸杞的。”朋友曾如是打趣远在青藏高原援青的廖韵。

朋友口中的“销冠”廖韵,援青三年时间,在中国华电及相关单位的帮助下,帮助当地销售绿色有机农畜产品超2100万元。

从广东到3000公里外的都兰,从企业员工到县委副书记、副县长,2022年,角色的转变,让身材敦实、举手投足间充满书卷气的廖韵感到陌生和压力。失眠、白发、心脏肥大……高原的严酷给廖韵的身体刻下了印记,但他深知,“高原三年”的意义远大于此,它正在锻造“厚重一生”的基石。

“要当党的好干部,对得起吃的那口饭,要在父老乡亲家门口,得站得住脚。”正如家人勉励他的,他没有退缩,而是选择用脚步丈量这片土地。

时光荏苒,在中国华电等单位的支持下,都兰县消费帮扶成效明显,教育质量显著提升,医疗卫生条件不断改善,乡村振兴稳步推进,民族交往交流交融日益深厚,廖韵努力将兼具时代特征、高原特色、青海特点的华电援青工作体系推向新高度。

让他揪心的是当地一个孩子的教育问题。都兰县察汗乌苏镇的一对老夫妇曾是廖韵的联点户,这对老夫妇的孙女十五六岁,因故从当地一所职业技术学院辍学,甚至面临学位注销的问题。

“十五六岁,如果没有学历,也没有接受好的教育,容易走偏路。”廖韵忧心忡忡,想方设法把女孩送回学校。他说:“教育是改变命运的关键,能帮一个是一个。”

廖韵家人主动提出拿出一部分收入来助学。“如果能把孩子供出来,能考个好大学,这不仅践行着党员的初心使命,也是积德行善的事情。”廖韵和妻子一拍即合。

女孩最终没有选择继续在更高学府深造,廖韵的遗憾写在脸上,“每个家庭都有自己的选择和诉求,这件事情没有持续下去,让我心里一直不舒服。”而这份遗憾,成了他推动当地教育质量整体提升的另一重动力。近年来,中国华电累计投入资金2590万元,用于都兰县华电“度度关爱”智慧教育平台的建设、都兰县幼儿园第九分园教育设施的提升以及“度度关爱”民族交往交流交融项目的研学活动。

在都兰县人民医院,副院长赵正峰拉着记者逐层参观即将投运的住院医技楼室内(室外)配套设施项目。

“我们全院职工迫不及待都想搬进医技楼内。”赵正峰最满意的当属手术室和ICU,“硬件设施可以用‘豪华’来形容。如果没有中国华电1960万元的援建资金和援青干部的谋划,手术室不可能按照这么高的洁净标准来打造。现在,患者术后不易感染,医务人员的积极性也更高了。”

在医院的老楼,赵正峰时常看到,因没有电梯,轮椅上的病患被几个人抬着爬楼梯去做检查,“如今,我们在医技楼内能一步解决,受益的将是全县所有的患者。”

一位老奶奶交不起暖气费,廖韵自掏腰包解燃眉之急;一位老汉下楼不便,想要一个冰箱储存食物,廖韵跟同事挑了一款,送到老汉家里。还有校服、台灯、书桌、学习机……援青三年,100多个微心愿,在廖韵看来,这是“能帮一点是一点”的豁达,可在当地父老乡亲眼里,中国华电和援青干部的爱,如一盏灯,在高原的夜空中照亮前行的足迹。

援青,就是帮助大家找到更好的发展路子。在中国华电和华电青海公司等各方的努力下,中国华电柴达木沙漠外送基地项目中,计划总投资197亿元的500万千瓦风电项目落地都兰,成为都兰有史以来最大的单体新能源投资项目。

廖韵写下15页的《中国华电集团新能源大基地与都兰县优势融合发展的报告》,字里行间,流露着他对外送基地项目和都兰县优势融合的期盼。这是他眼里能为都兰经济社会发展和民生改善提供强有力支撑的大事、要事。

对口支援是党中央着眼西藏、青海工作大局作出的战略决策。2022年至今,中国华电及所属企业累计投入援青资金3930万元,为都兰县社会稳定和经济发展做出了央企贡献。

奉献:援青是一辈子最值得记忆的三年

在这片高天厚土,廖韵收获了最质朴的感动。都兰县热水乡下乡,直至下午,一行人还没来得及吃上一口热乎饭。行至当地的一户牧人家中,女主人用肉汤给一行人煮了方便面,但唯独廖韵的碗里,卧了一个鸡蛋。

同行者向女主人开玩笑,“你一眼就能看出我们中间谁官大、谁官小呗!”

女主人却用温和的藏语反驳道,“人家廖副书记带着人给我们解决了水源问题!”朴实的话语,让一行人深受感动,一时不知如何回应。

都兰县香日德镇柴兴村着手打造整体风貌,刚开始,廖韵总感觉村民跟自己“距离远得很”,“他们有时候有想法,也不敢说。”但从柴兴大院的规划建设,到引进艾草种植,出点子、谋出路,在村民眼里,廖韵就跟自己家里人一个样。

送行的饺子接风的面,不久前,廖韵去柴兴村调研,村民们围在村党支部书记家包沙葱馅饺子,食材也是你一家我一户凑份子而来。大家知道廖韵即将离开都兰。

“怕给我们添麻烦,廖副书记吃完饺子,临走时,硬是给我手里塞了300元钱。”一位村民说。

“我做的只是每一位援青干部都会做的事情。”父老乡亲的一言一行,总是让廖韵泪流满面。“带着情感去做事,这是我人生道路最难忘的三年。”至7月底,1000多个日夜的援青工作已经结束。但他承诺:“聚是一团火,散是满天星。即使离开,都兰依然是我的牵挂。”

他的故事,是千千万万援青干部默默奉献的缩影——没有豪言壮语,只有沾满泥土的脚步;没有惊天动地,却足以温暖高原寒冷的夜晚。高原用它的辽阔与厚重,馈赠了这些“异乡人”最深刻的生命体验:三年付出,换得一生精神丰盈;高原三年,确已厚重一生。