科技日报记者 王延斌

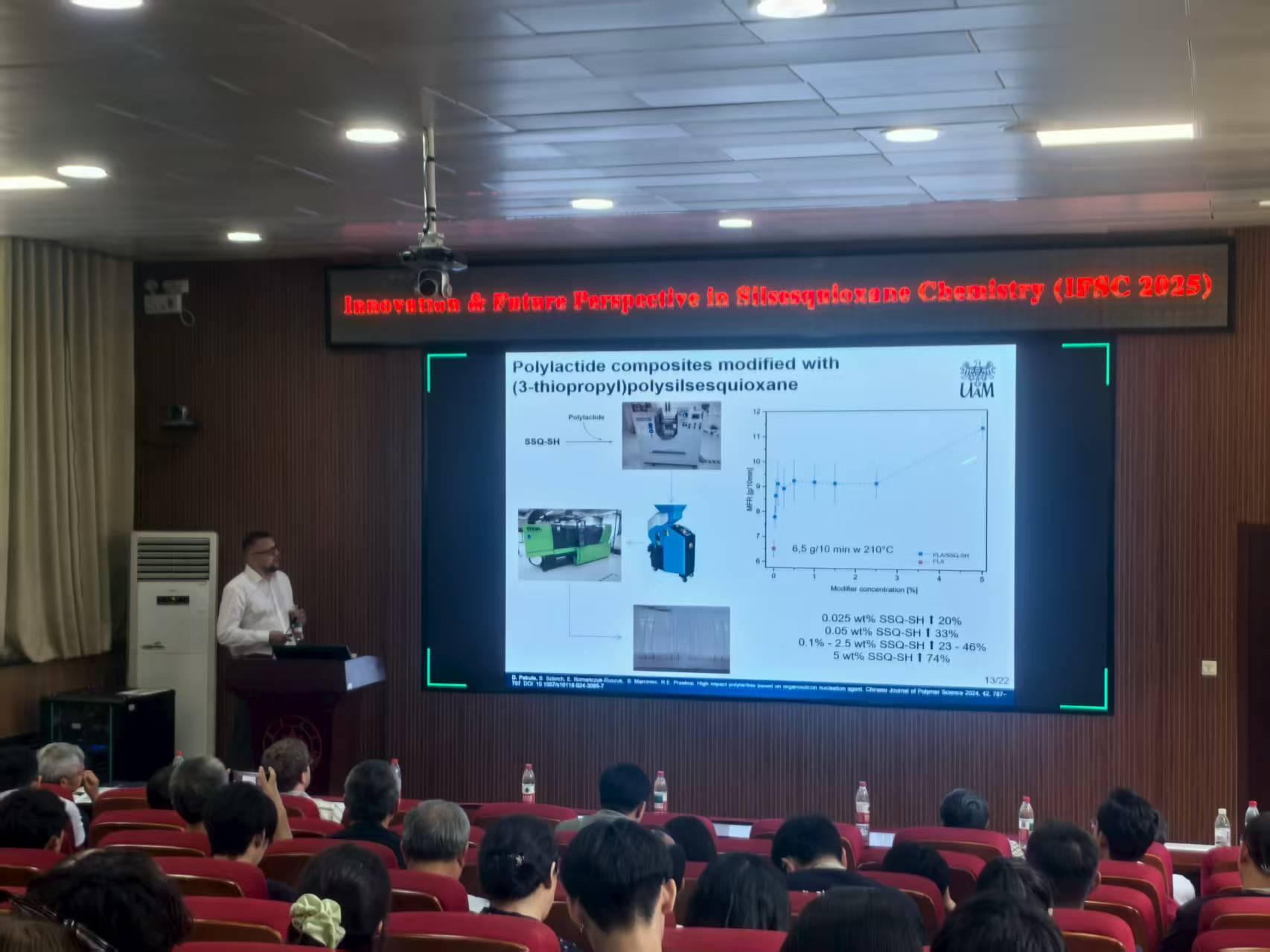

“此次中国之行让我们首次有机会探索全新文化,学习倍半硅氧烷材料的新技术。同时,结交新朋友,建立新合作。”7月28日,在参加了2025“倍半硅氧烷化学的创新与未来”国际会议暨暑期学校之后,第一次到访中国的美国鲍林格林州立大学教授约瑟夫·弗戈尔有感而发。

当天,来自美国、法国、日本、波兰、韩国、俄罗斯等10余个国家的50多名代表齐聚山东大学,在“前沿突破——倍半硅氧烷的多维创新与可持续发展”的主题下各抒己见,寻求合作。

在国际形势发生深刻复杂变化的背景下,学术界正在国际安全与学术开放之间寻求可持续发展之路,而上述会议便是这种努力的体现。

“将第一次出国的目的地定在中国”

来自美国鲍林格林州立大学的博士伊森·钱德勒第一次出国,更是第一次来到中国。他分享了自己与导师约瑟夫·弗戈尔教授在倍半硅氧烷基海绵材料方面的研究成果——该材料可用于环境与生物医学领域,既能捕获有机分子,又能释放气体(一氧化氮)预防住院患者血栓形成。

“我将第一次出国的目的地定在中国,收获很大。”伊森·钱德勒说,主办方很热情,会议呈现的广博学识与前沿进展让他们惊叹不已。

倍半硅氧烷基功能材料具有耐高温、生物相容性好、低碳排放等优异特性,可应用于5G/6G电子器件、医药胶囊、环境毒素吸附等领域。

作为“倍半硅氧烷化学的创新与未来”国际会议主席,山东大学国际倍半硅氧烷交叉学科与创新中心主任刘鸿志教授向记者讲起了“倍半硅氧烷基功能材料国际学术研讨会”(以下简称“SFM”)背后的故事。

“我们于2017年发起并主办SFM,如今已发展为具有国际影响力的品牌会议。其先后在中国、日本、韩国、波兰举办,并将于明年登陆美国。”刘鸿志表示,与SFM专注学术不同,他们又打造了“倍半硅氧烷化学的创新与未来”这一全新学术品牌,采用“国际会议+国家暑期学校”的双周创新模式。

据了解,上述新平台以青年学者为培养核心,通过国际学术交流、名师专题讲座、企业实地考察、科研工作坊以及文化体验等形式,激发青年学子的创新潜能。刘鸿志说:“我们就想邀请世界各国的青年才俊多到中国走一走、看一看,深刻体验中国文化,感受中国科研,为增进国际理解搭建桥梁。”

记者在采访中了解到,各国专家到中国,可不仅仅“来看看”,更带来了众多“干货”。

既是国际学生交流平台,也是专业发展重要抓手

全球水资源短缺问题日益严峻,膜法海水淡化技术因其高效性成为重要方案。但日本广岛大学教授大下浄治发现了目前广泛使用的聚酰胺反渗透膜存在热稳定性和氯耐受性不足的缺陷。他们创新性地开发了倍半硅氧烷基反渗透膜,通过提升材料亲水性和引入二氧化硅纳米颗粒杂化体系,解决了传统倍半硅氧烷基膜透水率低的问题。

如何合成形状和尺寸可控的笼型倍半硅氧烷化合物?如何制备具有均匀规则孔径的尺寸与形态可调的倍半硅氧烷材料?法国国家科学中心教授米歇尔给出了精准答案,他的研究开创了制备杂化硅基纳米颗粒的新方法。

此次会议,罗伯特·普热科普教授代表波兰波兹南亚当·密茨凯维奇大学参会,他和他的学生展示了有机硅化合物在材料领域合成与应用的广泛研究成果。同时,来自各国的学术大咖带来的新研究、新方法让众多青年学子眼前一亮,也符合了众多国际专家的预期。

“我认为这次暑期课程设置极具启发性,能有效激励青年研究者。”韩国工程院院士河昌植表示,此类会议既能帮助青年学者掌握倍半硅氧烷这一重要材料的研究方法,也有助于保持山东大学在该领域国际合作中的前沿地位,更能培养对华友好的青年科研力量,这对中国发展大有裨益。

“这类会议对学者交流至关重要,但对学生成长尤为关键。”日本山形大学教授近藤表示,他们与来自其他机构的学生从不同视角进行了深入探讨,相信这种机会将助力学生开拓思维并建立国际联系。

“此类会议不仅是学术交流的平台,更是中国参与全球科技治理、抢占新材料技术制高点的重要抓手。”刘鸿志教授表示,下一步,他们将设立“倍半硅氧烷国际创新联盟”,定期举办专题研讨会,推动会议品牌化,吸引更多国际组织参会。