科技日报记者 朱玺

在中国石油集团工程技术研究院有限公司(以下简称“工程院”)石油工程数值仿真实验室,巨大的屏幕上展示着万米深井钻井过程的动力学仿真模型。在长桌前,数值仿真实验室主任郭慧娟正和团队成员讨论和分析钻具组合结构。

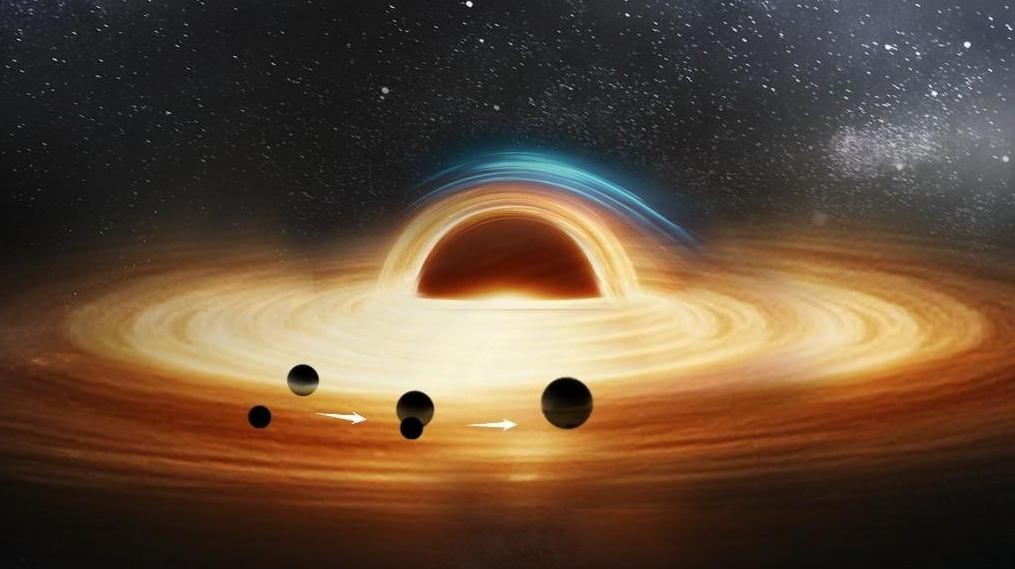

“在石油钻探过程中,数值仿真就像医院的CT扫描,能透视分析对象的变形和受力情况。我们团队的工作内容就是用计算机模拟工程作业的过程,优化设计方案,预判潜在风险,大幅缩短产品研发周期,降低研发成本,同时提升工程效率和安全性。”郭慧娟介绍。她将数值仿真技术引入并应用在了石油工程领域,用20年时间将这把“利器”淬炼得锋芒毕现。

不久前,郭慧娟入选达索系统SIMULIA 2025年度全球冠军成员。SIMULIA冠军计划旨在遴选在仿真技术应用及创新方面表现卓越的专家,郭慧娟是国内石油领域首位入选者。

深耕仿真技术研究

2006年,在中国石油大学(北京)修完硕士一年级课程的郭慧娟,来到中国石油勘探开发研究院(以下简称“勘探院”)实习,得到利用有限元方法模拟12000米钻机刹车盘热裂纹产生过程的研究课题。这一课题研究涉及传热学、摩擦学、热疲劳、断裂损伤以及数值仿真技术。对于机械专业出身的郭慧娟来说,很多领域都是未知的。为了尽快建立刹车盘热疲劳数值模型,她主动补充相关的理论知识,学习仿真软件,在勘探院图书馆经常一泡就是一整天。经过几个月的努力,她终于编写出刹车盘热疲劳模拟程序。

但新的问题很快出现——她模拟出来的刹车盘热应力循环曲线间隔异常。她将模拟出的曲线打印出来,铺在办公室外的走廊地板上反复研究,却总是找不出问题所在。一个偶然的机会,同学向她推荐了中国石油大学(北京)教力学的教授徐奎,老师一句“你加上材料阻尼系数试试”的建议给了她灵感。经过上机调试,原本异常的循环曲线完美展现。

在此基础上,她不断调整刹车时间与冷却水排量模拟热应力,推算出兼顾经济和刹车盘寿命的最佳冷却水排量。按她的方案调整后,刹车盘寿命提升近两倍。这项成果助力相关项目荣获国家科技进步奖一等奖。

学习数值仿真技术的经历和取得的成果,让她发现这一技术能够为石油工程提供很大的帮助。她也因此坚定了在这一领域深耕的决心。

开拓新的应用场景

2007年硕士毕业后,郭慧娟进入中国石油钻井工程技术研究院(以下简称“钻井院”)。彼时的数值仿真技术在石油工程领域还是新鲜事物。由于拥有使用仿真技术的经验,她很快成为钻井院的“公共计算员”,最多时有七八位同事排队等她帮忙建模计算。这样的状态持续了十几年,她却乐在其中:“这项工作能验证设计方案是否最佳,探索工程中的失效机理,让我很有成就感。”

对于郭慧娟来说,自己获得的越来越强的数值仿真建模能力是最大的回报。这方面能力的提升让她在处理实际工程问题时更加专业。她也在石油工程领域不断开拓数值仿真技术新的应用场景。

2009年,西气东输工程穿越渭河过程中,六级扩孔钻具断裂导致项目一度中止,某高校提交的理论报告工程上“无从下手”。刚硕士毕业两年、怀有身孕的郭慧娟临危受命,赶赴现场。她回忆:“到了现场,看到停滞的工程,我觉得责任重大。”为了抢时间,她回京后几乎住在了办公室,经过连续一周的数据梳理、模型建立和调试,顺利完成对穿越过程的模拟。随后,她开展了15种组合的模拟,结合工艺需求提交了最佳钻具组合,指导施工团队一次穿越成功。

这场技术攻坚不仅节约施工成本上千万元,还开创了我国复杂地质管道穿越的数字化先河,该成果还荣获中国石油集团公司科技进步奖一等奖。

利用仿真探索机理,郭慧娟在石油领域开展诸多创新。例如,在钻井过程中使用膨胀管技术如同为井筒安装“血管支架”,能够发挥重要作用,但该技术一直被美国垄断。2010年郭慧娟加入钻井院的膨胀管课题组,通过建立膨胀过程仿真模型,先后攻克大膨胀率螺纹密封和悬挂密封难题,打破国外技术壁垒。沙特阿美石油公司曾一直依赖美国的膨胀管产品。2018年,其项目经理与工程院开展技术交流。看到郭慧娟团队为膨胀管产品开展的全链条数值仿真模型,他竖起大拇指,改变了对中国技术的偏见,很快与工程院签订合作合同。

引领年轻人成长

“我非常注重让学生做前瞻性探索。”2018年起,郭慧娟开始指导学生。第一个学生被安排研究膨胀管“井筒重构”。这一研究是改善页岩气井开采后产量快速衰减的技术前沿,国内尚无团队涉足。学生当时心里很忐忑:“这项研究能做成吗?”但郭慧娟很坚决:“做研究就要做别人没做过的事!”短短几年过去,工程院井筒重构技术已经用于国内3口井的施工,下入长度超过3500米,在国内处于领先地位,并达到国际水平。

2019年,工程院为郭慧娟组建了数值仿真研究室。她常对团队说:“咱们是一起闯关的队友。”为了闯过研究难关,团队有时会为一个网格划分方案争论到下班,连去食堂吃饭的路上还时常讨论建模方案。

在她的影响下,团队形成了不抱怨、不拖拉的风格。2024年,团队为万米川科1井提供技术支持。为获取井下振动数据,她带着工程师彻夜守在井场,一蹲就是半个月。她总说:“仿真不是虚构模型,数据必须来自工程。”

依托工程院搭建的石油工程数值仿真实验室和“郭慧娟巾帼创新工作室”,她着力营造开放包容、鼓励探索的团队氛围,让拥有石油工程、机械、力学、材料等不同学科研究背景的成员在思维碰撞中激发灵感,让年轻人在解决复杂工程科学问题的实战中,锻炼出学科交叉融合、协同攻坚的能力。此外,她还鼓励团队青年拓展国际视野。

站在实验室的大屏幕前,郭慧娟看着万米深井管柱动力学模型说:“这里,将是我们下一个技术攻坚的战场。”在她的规划中,未来5年将完成13000米超深井全工况仿真,力求使中国技术成为国际标准。“我们不仅要做追赶者,更要做开拓者。”她常对团队说起的这句话也成为了她辛勤工作最好的注脚。