科技日报记者 朱虹

在青岛海域的晨雾中,三艘洁白的智能艇自主完成多种编队变换,绘出一道流动的轨迹,与此同时,相同的运动轨迹在千里之外哈尔滨工程大学的智能系统实验室中呈现。通过数字孪生模型,大屏幕上不仅能够实时呈现实艇动作,甚至能够预判实艇10秒后的运动路线。“这就是数字孪生的魅力,虚拟世界永远比现实‘快半拍’。”哈尔滨工程大学船舶数字与智能学科创新团队负责人夏桂华教授介绍。

“快半拍”也是团队深耕科研领域数十载始终秉持的创新信条:科研攻关必须快行业半步,既要精准把脉产业需求,更要以前瞻视野引领技术变革。

从我国首艘搭载数字孪生技术的智能科研试验船“海豚1”劈波斩浪,到如今可协同执行多任务的“海豚2”系列智能艇编队破浪前行,团队以海豚为灵感载体,成功将数字孪生技术从理论构想转化为实践,实现了从技术跟跑到行业领航的跨越式发展,在波峰浪谷间为全球海洋科技发展注入强劲的中国智慧。

践行“快半拍”的攻关信念

2015年,全球首座数值水池虚拟试验系统问世。这个数字平台在世界上首次实现了亿级网格量的大规模高效并行计算,为船舶与海洋工程设计、试航和运行提供水动力性能精细模拟的新手段,并通过中国船级社和法国船级社双认证,为中国船舶工业赢得国际话语权。

这是哈尔滨工程大学船舶数字与智能学科创新团队联合中船集团等单位协同攻关的重要科研成果。“世界贸易高度依赖海运,远洋航行始终是‘刀尖上的舞蹈’。我们要用数字技术重构海洋安全。”团队成员朱齐丹教授说。

团队早已捕捉到智能船舶的革命性机遇,于2019年带领国内优势单位启动智能船舶与数字孪生技术攻关,目标是让虚拟仿真与实船验证形成闭环。

船舶行业标准化的缺失成为研发的最大拦路虎:“每家船厂的零件格式都不相同,做通用软件难度很大。”团队成员、哈尔滨工程大学智能科学与工程学院副院长刘志林教授回忆,团队采用“双轨并行”策略:一面牵头制定船舶数据接口标准,一面从底层代码构建全行业通用的“数字基座”。

最终,全国首个融合多传感器的智能感知系统研发成功,它可以让船舶全天候识别周围目标和态势,保障船舶航行安全和做出更精准的决策。科研团队已经将该系统成功应用,经过验证能准确及时地对航道障碍物等危险做出预警。

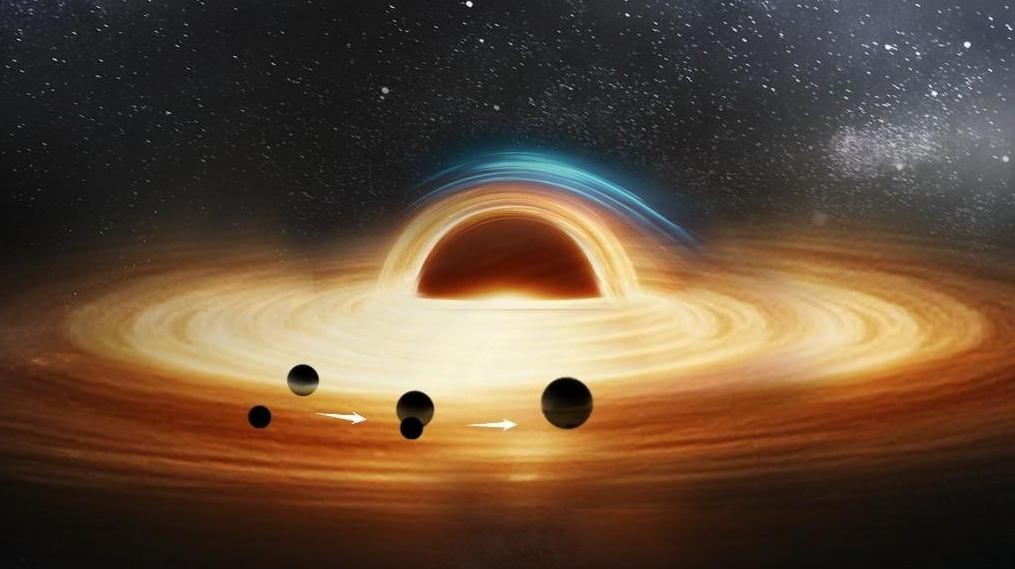

坚守“慢科研”的创新文化

“数字孪生不是复制,而是创造会思考的‘数字生命’。”团队成员、哈尔滨工程大学智能科学与工程学院院长蔡成涛教授轻点屏幕,虚拟“海豚1”的机舱三维模型缓缓旋转,每个零件的温度、应力值实时跳动。这个由10多万行代码构建的数字孪生体,能提前预判设备故障,大幅度提升运维效率。“它实现了船舶与海洋环境的‘虚实共生’。”蔡成涛介绍,数字孪生系统可根据物理实船实时感知到的风浪环境、航路情况,给出经济高效的航线规划与节能环保的动力运行最佳方案。

在追求“快半拍”的同时,团队保持“慢科研”文化。团队成员张智教授回忆,在智能船舶数字孪生技术的设计路线研讨会上,展开了一场激烈争论。当时,他主张采用开源数据快速迭代,省时省力地完成项目。而夏桂华坚持从底层代码开始自主研发。“不要做快餐式科研!我们要的是能服务国家战略的‘地基’技术!”这场争论持续到深夜,最终团队选择了更艰难却更扎实的道路。

“每个按钮都是自己敲代码设计完成,每行逻辑都经得起检验。”张智展示着软件界面。

这种精神在“海豚1”研发中体现得淋漓尽致:从流体性能模型到人工智能算法,全部由团队自主研发。“科研不是短跑,而是马拉松。只有一步步稳扎稳打,才能让船舶智能化实现高阶段发展。”张智说。

团队与国际高水平大学的顶级团队联合,建立船舶总体设计与虚拟海洋环境的三维仿真系统,实现船港一体、船港协同。未来,团队还计划把水面、水下和天基航行器的数据链打通,形成海陆空天立体化智能系统,可应用于深海探测矿藏、渔业资源和水文信息等领域。

跑好代代相传的“深蓝接力”

在青岛的海试基地,一场跨越代际的科研接力正在上演。“海豚2”系列智能艇劈开浪花的瞬间,张智教授带领95后技术骨干调试船岸协同分布式通信系统。当卫星信号在电磁风暴里中断时,这群年轻人却异常镇定——他们创新提出“分布式软总线”方案,让每艘艇都成为会思考的节点。

“我们团队的育人理念是把难题变成教材,让后浪推着前浪跑。”张智说,这种“传帮带”的科研基因镌刻于团队血脉。团队的实验室如同科技熔炉,数字孪生、动力、导航、通信等十大系统模块整齐排列,每块铭牌都记录着三代科研人的攻关印记。这里不仅是“海上实验室”,还是锻造人才的“母舰”。团队老一辈科研人员首创的“技术联合体”模式,让20余家企业带着真问题来,带着新技术走,57项技术转化背后是百余名青年工程师的实战淬炼。

为解决智能船关键核心技术领域人才紧缺的问题,团队与中船集团各科研院所为主的科研单位,联合攻关重点重大工程项目,组建跨学科校企导师团队,将远程数字孪生科研试验船等工程案例搬进学生课堂,开展“校内实训+远程实战+企业实践”的工程实景教学,为企业培养了一批扎根工程一线、勇担使命的青年工程师。近5年来,团队培养的研究生有70%以上进入重点领域科研单位工作,并逐渐成长为我国控制与智能领域新质领军人才。

在国家的大力支持下,团队创新性地开展基于大模型的船舶性能智能快速计算研究工作,将船舶CAE软件研发带入人工智能时代,让中国的代码锻造出中国船舶工业的“最强大脑”。

“造船工业的脊梁骨,要靠一代代人接续锻造。”正带领研究生研发船舶性能快速预报软件的王立鹏说。这种精神的传承,让中国船舶工业在人工智能的浪潮中,始终保持着“快半拍”的战略主动,从黄海之滨驶向深蓝。