周思同

日前,国内首部航天科幻题材微短剧《我在月球当包工头》举行开机仪式,引来了许多科幻爱好者的关注。借由新兴的微短剧形式,科幻题材作品是否会迎来又一次“破圈”机会,再度点燃国产“科幻热”?

微短剧是碎片化娱乐的产物。相比传统电视剧及网剧,其具有几个鲜明特征:制作成本较低,许多剧目仅需数十万元便可完成;剧情节奏较快,注重强烈的情绪表达;由于剧情编排和制作成本的条件限制,微短剧受众群偏向下沉市场。这几点特征与科幻题材的特点存在不兼容之处。

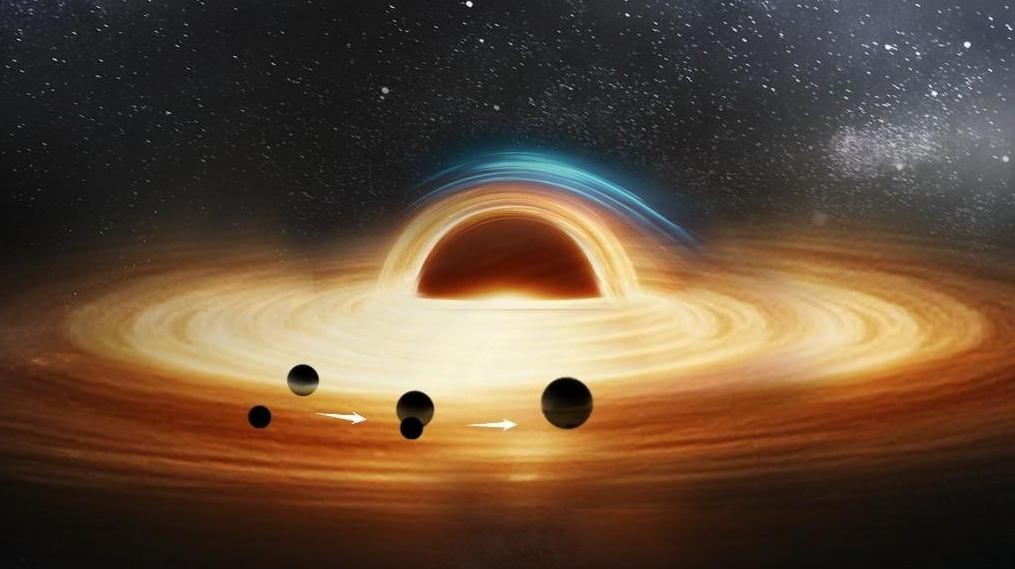

相比其他题材,科幻影视作品的制作往往依赖于更高的成本。从《星际穿越》中浩瀚的异宇宙空间和精密的太空站,到《银翼杀手》中霓虹璀璨的赛博都市,再到《第九区》中极具压迫感的外星飞船……提到科幻作品,人们想到的往往是大背景、大空间、大国重器等需要耗费更多成本的“高大上”元素,这有异于微短剧普遍具有的低成本制作特征。如何在经费限制下塑造出足够的“科幻感”,是科幻微短剧面临的重要挑战。

同时,科幻题材的受众与微短剧的主流用户群存在错位。科幻题材诞生于科学理论之上,是在现有科学框架之下对可能发生的事件的一种虚构,这种特征要求其受众是具备一定科学知识量、倾向于在观看作品时进行深度思考的人群,这有别于下沉市场占比较大、偏好碎片化叙事的微短剧用户群。

当然,尽管受到诸多限制,科幻微短剧仍有崛起的可能性。

蓬勃发展的AIGC(人工智能合成内容)技术或可压低科幻作品的制作成本,解决成本问题。在制作包装之外,科幻作品得以大范围传播的前提,必然在于其故事内核,在于其内容包含能否引起社会大众共鸣的情绪内核。能否在科幻的框架下,发挥微短剧强情绪的特征,讲大众关心的议题,回应社会的共同需求,或将成为科幻微短剧最终“破圈”的关键。