科技日报记者 刘霞

细胞是孕育生命的微小单元。细胞内部及其与外部之间物质、能量和信号的传递与交换,构建出人类生长、发育、衰老与疾病的生命图谱。解读细胞的奥秘,便是破译生命的密码。随着人工智能(AI)技术的突飞猛进,一种全新的研究范式——AI虚拟细胞(AIVC)逐渐崭露头角。

AIVC就是利用AI模拟细胞行为,探索生命机制的过程。据英国《自然》网站报道,全球科研团队正掀起一场AIVC研发浪潮,谷歌旗下“深度思维”等机构纷纷投身其中。这项技术有望重塑多个生物与医学领域,从基因调控到药物开发,为探索生命机制、修复损伤、治疗疾病打开新的窗口。《细胞》杂志则报道称,AIVC有可能彻底改变科学过程,助力科学家在生物医学研究、个性化医学、药物发现、细胞工程和可编程生物学等方面取得重大突破。

最值得期待的科技突破之一

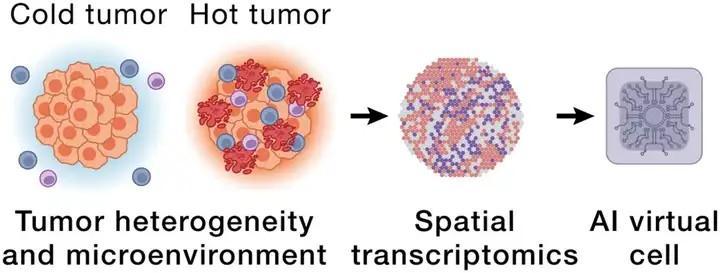

2024年12月,由美国斯坦福大学、基因泰克制药公司和陈—扎克伯格基金会组成的联合科研团队,在顶级期刊《细胞》上发表重磅论文,倡议全球科学界运用AI技术打造虚拟细胞。基于多尺度、多模态的大型神经网络模型,能精准模拟分子、细胞和组织在不同状态下的动态行为,其效率远超传统实验。原本需要数周才能获得的实验结果,如肿瘤细胞对特定药物的反应,现在通过AIVC可快速获取。

斯坦福大学生物工程与病理学副教授艾玛·伦德伯格强调,构建人类细胞模型已成为现代生物学的核心要义之一。这一观点得到学界广泛认同,《自然》杂志更是将“生物学基座模型(含AIVC)”列为2025年最值得期待的七大科技突破之一。

令人振奋的是,AIVC能让研究人员在计算机虚拟环境中替代传统的活体实验。斯坦福大学教授斯蒂芬·奎克教授认为,未来的生物学研究可能90%依靠计算模拟,而非依赖实验室操作。虽然模拟精度仍取决于数据质量与模型优化程度,但AIVC具备的精准可控性和无限重复性,必将大幅拓展人类对生命奥秘的认知边界,加速疾病研究和药物开发进程。

伦德伯格展望,在不远的将来,医生或许能在患者的“数字孪生”上预演治疗方案,更快速、更经济、更安全的个性化诊疗将成为现实。

生命数字化竞赛悄然展开

尽管AIVC技术尚处萌芽阶段,这一革命性构想已点燃全球顶尖实验室的研发热情。从学术殿堂到产业前沿,一场关于生命数字化的科研竞赛正悄然展开。

斯坦福大学计算生物学家安舒尔·昆达杰指出,当前研究既是对科学研究的集结号,也是有效的资金募集策略。事实印证了这一判断,风险资本正以空前规模涌入该领域。陈-扎克伯格基金会计划在未来10年内投入数亿美元打造AIVC。谷歌公司首席执行官德米斯·哈萨比斯今年早些时候表示,该公司旗下“深度思维”公司也启动了类似项目。

瑞典索尔纳国家生命科学实验室简·埃伦贝格教授说:“构建虚拟细胞犹如搭建生命科学的数字金字塔。”他带领的团队正在攻坚“阿尔法细胞”模型,预计2026年面世。

6月24日,美国Arc研究所联合加州大学伯克利分校、斯坦福大学等机构,正式发布AIVC“STATE”。这个AI系统能精准预测干细胞、癌细胞及免疫细胞对药物、细胞因子和基因编辑的响应。其训练数据整合了1.7亿个细胞的观测数据和1亿个细胞的干预数据,数据源包括Arc虚拟细胞图谱等权威数据库。

在Tahoe-100M基准测试中,STATE模型对干预效果的辨识度提升50%,差异基因表达预测准确率达到现有最佳模型的2倍。

在全球研究版图上,斯坦福大学专注疾病机制解析与新药开发,西班牙巴斯克大学则聚焦优化脑癌与乳腺癌的个性化治疗方案。这些研究犹如拼图碎片,共同勾勒出虚拟细胞技术的应用全景。

技术与伦理问题仍需解决

AIVC虽前景广阔,但也有研究者指出,现有AIVC在预测泛化能力上存在局限,尚不能完全突破训练数据的边界。

此外,目前各机构构建AIVC主要使用的是单细胞测序数据。业内专家坦言,AIVC需要囊括其他形式的数据,如光学和电子显微镜图像,这些图像可显示不同细胞成分如何相互作用,以及细胞如何随时间变化。科学家需要超越单细胞测序数据。

深度学习模型缺乏可解释性也成为阻碍AIVC高歌猛进的“拦路虎”。AI模型天生的“黑匣子”属性,导致当算法作出“某基因突变导致癌变”的判断时,科学家难以追溯其推理路径。这种“知其然而不知其所以然”的状态,或许会严重制约研究成果的医学转化。虽然AI技术正在快速发展,但离达到生物医学研究要求的透明度仍有距离。

生物医学数据涉及的隐私伦理问题同样不容忽视。如何在保护患者基因隐私的前提下实现科研共享,需要建立全新的数据管理范式。