科技日报记者 吴纯新 通讯员 王中航

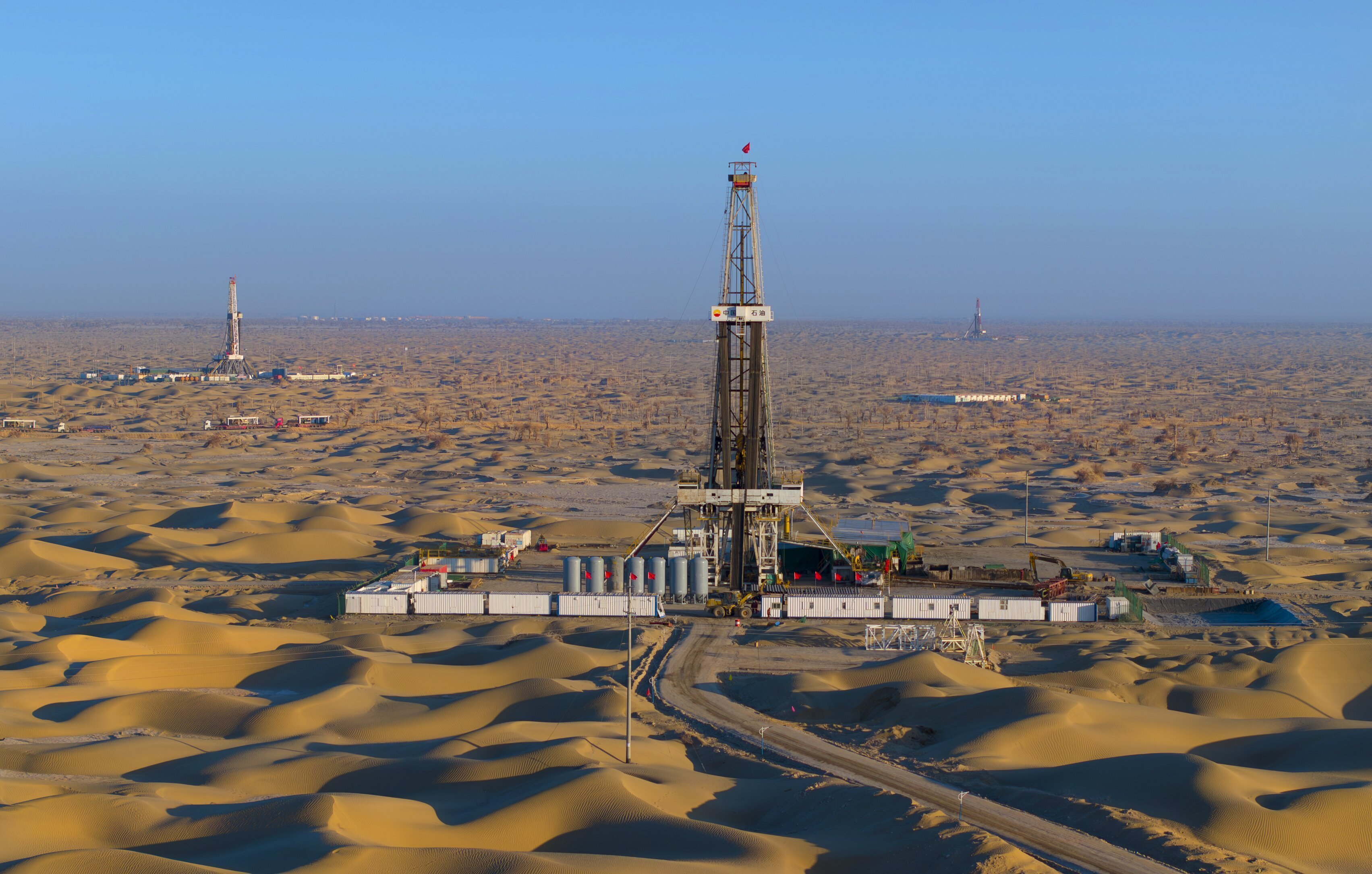

时值盛夏,长江设计集团三峡院地震安全性评价技术团队顶着烈日,在梅州的客家围屋旁、汉中的秦岭山麓开展广东梅州长潭水库扩建工程、陕西玉带河水库等工程地震安全性评价野外工作,为项目的推进争分夺秒。

这场与“大地脉搏”的对话,始于2018年行业变革浪潮中。彼时,国家取消地震安全性评价单位资质审批,全面推行信用监管,刚成立的三峡院地震安评团队,在黄石港工业园工地上,冒着酷热校核数据。

资质门槛消失,意味着更高的技术、业绩与信用门槛,而这恰恰与团队传承自长江委综合勘测局的“精技术、重信誉”基因不谋而合。

创业之路举步维艰。在承接黄石首个政府区域性地震安评项目时,团队仅有2名转岗技术骨干和2名应届毕业生。白天完成野外工作后,夜间驻地总会亮起长明的灯:老员工对照《工程场地地震安全性评价》国标与宣贯教材逐条讲解,年轻人则整理着当天断裂调查剖面、钻孔编录和剪切波数据,钻研地震危险性分析计算软件的原理。

这种“师徒制”传承让团队在半年内就掌握了活断层探测、地震活动性分析、地震工程地质条件勘测、地震危险性分析计算等关键技术,也为后来承担水库大坝、抽水蓄能电站、公路大桥等重大项目埋下伏笔。

行业洗牌,团队迎来关键。近年来,广东、湖南、贵州等省份的审查标准陡然提升至“毫米级”精度,三峡院地震安评团队交出一份份亮眼成绩单:连续多个项目报告全部通过各省专家组的“显微镜式”审查,甚至获得“现场工作扎实、挑不出毛病”的评价。历经磨砺,17人的团队建立起涵盖地震学、地震地质学、地震工程学等全专业地震安评工程师的技术梯队,并顺利入选湖北省首批评定的两家信用A级地震安评单位。

近三年来,团队参与的40个重大工程安评项目全部通过评审,发表学术论文十余篇,其中SCI、EI等学术论文6篇。博士带队跑野外成常态,与多家地震局的学术交流常态化,“传帮带”精神孕育出独特技术生态——4人入选湖北省地震局专家库,6人获评正高级、高级工程师,还承担2项国家重点研发项目及多项省市级科研项目。

从创业初期的一穷二白,到如今业务覆盖半个中国,三峡院地震安评团队用行动诠释:真正的资质,镌刻在每一份严谨报告里,沉淀在每一组经得起复核的数据中。这支“大地解码者”队伍,正以新质技术为笔,书写着对未来的安全承诺,为构建安全韧性社会持续贡献力量。

(受访单位供图)