晋阳古城遗址,是春秋至唐五代一处大型城址,是太原2500多年建城史的重要考古实证。历经年代长久,地域广阔,类型众多,遗存丰富。主要由三部分组成,包括城池遗址、宗教祭祀遗址、墓葬区遗址。晋阳古城遗址的保护、发掘和研究,对探讨中国城市布局演变和盛唐城建规制有着重要的意义。

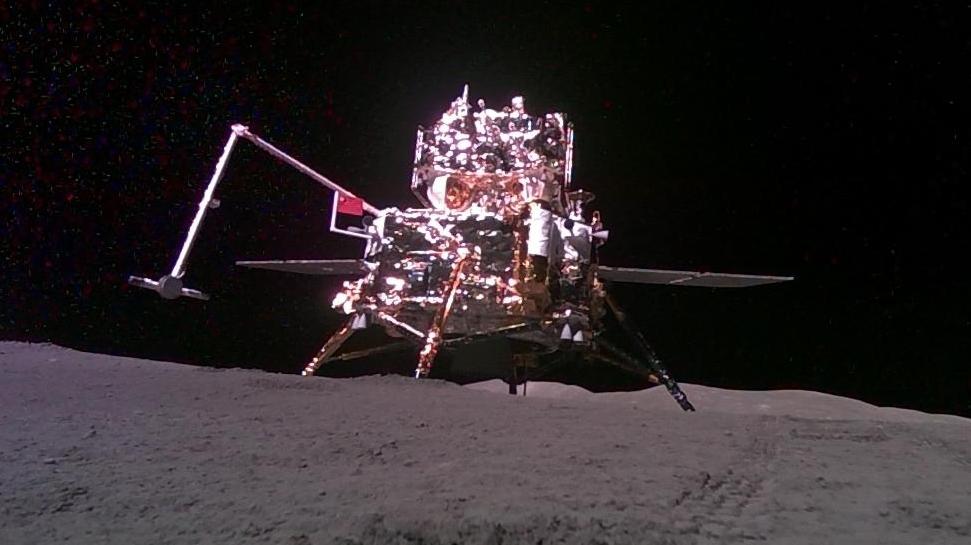

晋阳古城墓葬区遗址的考古工作中,发现了西汉墓中出土的铜席镇。太原市文物考古研究所与北京大学考古文博学院通过省校合作,联合攻关。团队应用中子成像技术,成功修复晋阳古城遗址出土的西汉席镇,让西汉鸳鸯席镇精美的纹饰重见天日。

中子成像技术是一种利用热中子探测样品的无损成像技术。其信号照射源为热中子,利用中子的渗透成像来研究物体的内部结构。这种方法不论是对重质金属材料,还是厚壁金属,都具有良好的穿透能力。

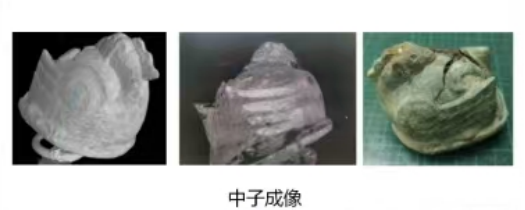

铜席镇出土时,由于其表面覆盖有大量砂土和锈蚀产物,有的锈蚀产物已在表面形成硬质物块,无法看出席镇形态及其工艺特征。从外观的锈蚀产物看,席镇为青铜材质。同时,由于席镇腐蚀矿化严重,局部已经开裂,暴露出席镇内部铁锈,底部还有铅块痕迹。基于上述信息,考古团队初步判断该席镇应该是不同合金材料复合制作的。

为做好该席镇的保护修复,其工艺信息的准确诊断是首先需要开展的工作。选择X光成像对席镇进行了无损分析,但X光未能穿透席镇。为此,太原市文物考古研究所与北京大学考古文博学院合作,对出土的4件席镇进行了中子成像分析。

结果显示,这4件席镇为鸳鸯造型的席镇,不仅是通过多种合金复合制作而成,而且表面有精美的纹饰。通过中子成像技术,考古团队全面了解了席镇的内部结构与表面纹饰信息。在这些数据不仅有效准确呈现了席镇外观形态,还阐释了席镇的制作工艺信息。基于此,研究团队开展了对席镇的保护修复,呈现了2000多年前席镇精美的纹饰。

在中子成像技术的帮助下,西汉鸳鸯席镇精美的纹饰得以再次展现在世人眼前。据悉,这一技术在文物保护中的应用,已在全国达到领先水平。

(科技日报实习记者 夏天一 综合整理,受访者供图)