山西垣曲北白鹅墓地,位于山西省运城市垣曲县英言镇北白鹅村东,处于太行山南缓坡地带。墓地北依太行牛心山,南临黄河,地理位置险要,主体遗存为东周时期墓葬、灰坑及车马坑。作为一处内涵丰富、保存较为完整的大型墓地,北白鹅墓地的发掘,为研究两周时期的采邑制度、文化交流以及政治格局演进等提供了珍贵的历史资料。

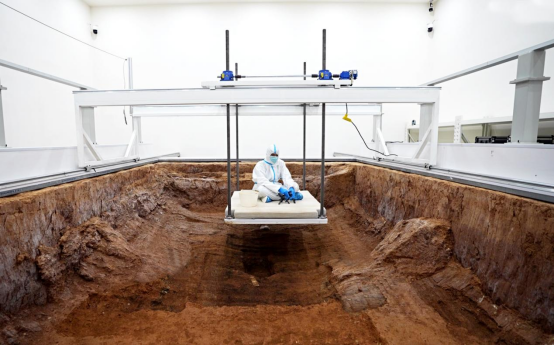

2022年,为充分发挥科技创新的引领作用,山西省考古研究院在垣曲北白鹅墓地地下4.6米M1020椁室原位建成首座考古地下方舱,将墓葬椁室置于舱内精细化发掘。2024年,该院在地下10米M1018椁室原位建成第二代方舱,在实践基础上优化环境精确控制、视频记录展示、远程访问指挥、现场科学分析、三维信息采集及移动平台等功能。通过精细化发掘与多学科协同,考古团队获取了苇席、皮革、漆甲、麻布、丝绸等传统发掘方式难以获取的有机质遗存。

在地下搭一个方舱

考古对环境的要求颇高。在北白鹅墓地的考古工作中,考古工作者通过先进技术手段,实现了考古地下方舱的装配式搭建,在地下搭起了一个方舱。

为控制田野考古现场环境,研究人员将传统室外环境转为室内,避免温湿度骤变损坏文物,助力脆弱文物保护、痕迹痕量遗存识别记录及考古信息系统采集。此外,研究人员还研发了装配式考古地下方舱,此举提高了田野考古精细化程度,提升了其发现、分析及记录能力与水平。

考古地下方舱的作用不止于文物保护。方舱内集成文物库房预防性保护先进环境控制设备与技术,可按脆弱文物需求设温湿度阈值,自动精准调控并保持湿度稳定低波动,避免其因温湿度骤变受损。同时集成新风净化系统,能有效去除灰尘、微生物等有害物质,为田野考古现场提供洁净环境。

实现跨学科协同考古

跨学科力量在北白鹅墓地的考古工作中也起到了重要作用。为了让考古工作顺利进行,工作人员建成了跨学科跨领域的考古协同平台。方舱配备实验室级超景深视频显微系统、成分分析仪器及红紫外相机等设备,考古人员可在现场第一时间对出土文物进行材质分析与病害诊断,便于采取适宜保护措施,提升田野考古现场文物保护水平。

不仅如此,此次考古工作还实现了考古现场的三维数据高效采集。基于近景摄影测量原理,开发了可自动采集考古现场三维数据的导轨式考古影像采集装置,能在现场对遗迹遗物信息进行高频率、高精度三维数据采集,实现田野考古全程三维数字化记录与永久保存,为后续考古研究及数字化展示利用提供高精度数据支撑。

值得一提的是,为避免大中型墓葬发掘时考古人员踩踏已清理遗迹遗物,且便于其科学保护、高清信息采集及考古标本采集,团队开发了滑轨式考古发掘平台,支持考古人员悬空于墓室上方,按需求进行东西、南北及垂直方向作业,并具备锁止功能。

革新田野考古工作范式

北白鹅墓地考古工作的探索,不仅是技术上的突破,更是对田野考古工作范式的一次革新。地下考古方舱集成多项先进技术,将精细化发掘、现场文物保护、科学检测分析、数字化记录及展示等功能集于一体,为田野考古提供全方位技术支持。此外,此次探索还促进现代科技与田野考古深度融合,显著提升考古发掘和文物保护水平,推动田野考古跨学科研究及技术创新应用,具有重要行业引领作用。

一方面,考古团队开发了田野考古现场全程高清视频记录及展示系统及配套视频采集设备,实现了田野考古现场远景记录、发掘近景采集、远程指挥、现场回放及视频数据自动上传存储等功能;开发专用APP,初步实现田野考古远程指挥。

更为深远的是,此次考古工作革新了田野考古工作范式和流程。山西省考古研究院联合高校和科研院所,协同推进发掘、分析、保护、研究及记录展示一体化,提升田野考古系统化水平;多学科科研人员全程参与,鼓励研究生以工地选题完成硕士论文。此外,团队还重视过程记录,开发专用视频记录系统及设备,实现发掘数据、文物信息等上传至服务器或云端,支持多团队远程协作与数据共享。

(科技日报实习记者 夏天一 综合整理,受访者供图)