太原净因寺保护工程是一项集文物保护、地质灾害防治与生态修复于一体的综合性工程。工程充分体现了文物抢救性与预防性保护的有机结合,是我国文化遗产保护领域的典型案例。

作为太原市重要的佛教文化古迹,净因寺始建于汉代,因山崩形成天然佛像而得名,2006年被列为全国重点文物保护单位。该寺院大佛阁西侧存在一处高50米、坡度65°的高陡土质边坡。由于山西特殊的地质条件——黄土广布、结构松散,加上降水集中、地震活动频繁,这类土质边坡极易受到自然侵蚀,直接威胁寺院建筑的安全。

作为文物大省,山西省近年来气象灾害频发,曾造成不可逆的文化遗产损失,这使山西省文物局、太原市文物局及太原市文物保护研究院崛围山博物馆对净因寺的保护工作尤为重视。自2019年起,上述单位在科学评估与多学科论证的基础上,委托专业机构编制治理方案,经过多方论证和严格审批,相关部门启动了以文物安全为核心的综合性保护工程,最终于2021年5月全面完工。

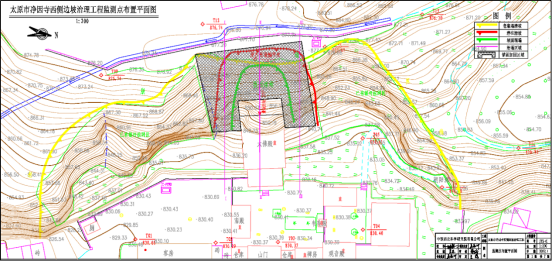

保护工程实施过程中,中国中铁旗下的以科技赋能文化遗产保护专业队伍——“中铁文保”采用了多项科技创新技术。通过三维地质建模和无人机巡检技术,精准分析边坡稳定性特征,优化治理方案设计。针对太原地区降雨集中且强度大的特点,团队特别强化了渗水监测系统建设,有效预警强降雨引发的滑坡风险。工程部署的智能监测系统集成了微环境监测、变形监测、振动监测和渗水监测四大模块,利用物联网和云计算技术实现7×24小时无人值守运行。该系统不仅实时采集温度、湿度、降雨量等环境数据,还通过位移传感器等设备动态监测边坡形变,在太原地区首次实现了边坡稳定性的数字化智能预警。

在施工工艺方面,工程创新性地将传统边坡治理技术与生态修复相结合,既确保了边坡稳定性,又恢复了自然植被覆盖。施工过程中,团队严格控制噪音和扬尘污染,选用环保材料,最大限度减少对寺院正常活动和游客参观的影响。值得一提的是,治理方案充分考虑了与寺院历史风貌的协调性,在边坡景观设计中融入了文化元素,如禅意步道、文化长廊等设施,使工程成果不仅具有功能性,更增添了文化价值。

太原净因寺保护工程在行业内树立了典型示范,该项目通过创新性地融合三维地质建模、无人机巡检和实时位移监测等现代化技术手段,实现了文物保护与地质灾害治理的高度协同。项目实施过程中形成的高精度治理方案不仅显著提升了工程效率,其核心技术更已申报多项专利,彰显了行业领先水平。山西省文物局对该项目的成功实施给予了高度评价,该工程开创性地实现了传统文物保护与现代治理技术的有机统一,为同类文化遗产保护项目提供了极具参考价值的实践范本。

工程的实施产生了显著的社会经济效益。从安全角度看,工程彻底消除了边坡滑塌隐患,保护了千年古刹和游客安全,避免了潜在经济损失达数千万元。文化旅游方面,治理后的净因寺景区游客量预计将增长30%以上,带动周边餐饮、住宿等消费,实现“治理+文旅”的双赢局面。生态效益方面,工程新增植被覆盖面积约5000平方米,改善了区域微气候,助力碳中和目标实现。同时,施工提供了大量本地就业岗位,后期运维也创造了持续就业机会,促进了社区经济发展。

净因寺保护工程的成功实践,为同类地质隐患防治工程提供了可复制的实践经验。其核心价值主要体现在构建了“风险识别—精准治理—智能监测”的全周期防护体系,实现了工程技术应用与文物保护理念的深度融合。通过“政府主导、专业支撑、多方协同”的保护模式,项目形成了一套完善的治理范式,为全国重点文保单位的防灾减灾工作提供了重要参考。

未来,项目团队将持续优化技术体系,计划开发智能监测云平台,通过多区域数据联网与预警联动,进一步提升区域地质灾害防治能力,推动这一创新成果在更广泛的文化遗产保护领域实现转化应用。

(科技日报记者 韩荣 综合整理,受访者供图)