在位于山西省太原市的天龙山石窟数字博物馆的第8窟展厅,利用动态光学拟合技术,投影光流缓缓注入洞窟西壁的凿痕处——一尊唐代“天龙山式样”菩萨像逐渐显形:螺发如漆,衣纹似流水般垂落,其施印的姿态与壁上残留的凿痕严丝合缝。这尊流失海外百年的造像,通过数字技术“回归”洞窟,游客伸手触碰光影中的衣纹,屏幕则弹出它现藏于纽约大都会博物馆的原始档案照片。

太原天龙山石窟主要开凿于东魏、北齐、隋唐时期,共有25个洞窟,500余尊造像。石窟以娴熟的雕刻技艺、细腻的表现手法、鲜明的时代特征、丰富的生活气息著称于世,是佛教石窟逐渐中国本土化的典型实例,反映了南北朝至隋唐时期中国石窟艺术的卓越成就。其中的唐代造像是我国现存同时期最精美的石刻造像,世称“天龙山式样”,被誉为“东方雕塑艺术宝库中一颗璀璨的明珠”。

20世纪20年代的盗凿,使得天龙山石窟500余尊造像大部分流散海外。国内遗存的仅是残缺的石窟,难以再现曾经的辉煌。随着三维扫描技术的发展,数字复原天龙山石窟,流失百年的造像数字化回归成为可能。在太原市委、市政府,以及太原市文物局的支持和推动下,天龙山石窟博物馆与国内外学术机构通力合作,从2014年起,历时5年,在纽约大都会博物馆、大英博物馆、东京国立博物馆等9个国家的近30座博物馆和中国国家博物馆,采集到100余件天龙山流失造像的三维数据,实现11座主要洞窟的数字复原,完成了天龙山石窟数字复原展的全部内容制作。

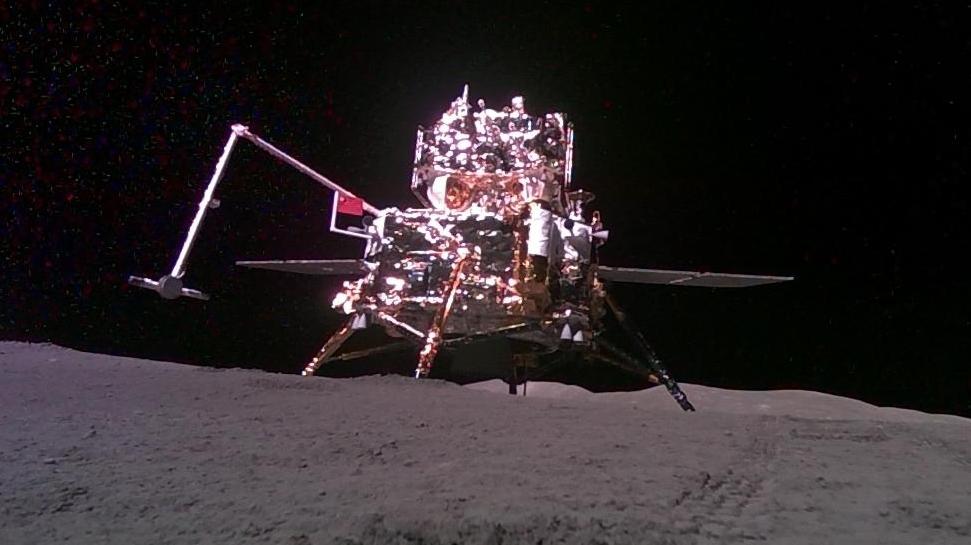

在东京国立博物馆的库房里,技术人员用高精度三维扫描仪,对一尊北齐佛头进行了72小时连续扫描,最终生成的模型连佛衣褶皱里的细小凿痕都清晰可辨。数据采集后经点云去噪、模型轻量化处理,再通过纹理映射还原造像的石质肌理,最后通过“原状拼接”技术将数字造像“嵌入”原始洞窟环境。不同于传统修复,这里的每一道裂痕、每一处残缺都被完整保留,让数字复原成为历史真实的“镜像”。

天龙山石窟数字复原项目采取数据采集-点云处理-模型构建-纹理映射-学术级“原状拼接”的技术流程,保留破损真实,艺术级颜色矫正实现视觉和谐,最终完成11个石窟、100余件文物的数字复原,建立海外流失文物数据库,并建成天龙山石窟数字博物馆长期展示。

该项目在国际上首次将流散海外石窟造像与原始洞窟环境进行大规模虚拟合体,重现完整造像形态,并通过数字复原展将流失文物与其原始环境全方位虚拟合体。

天龙山石窟数字复原展则充分利用3D投影、数字长卷、高清视频、3D打印佛像矩阵等表现形式,创造观众能够高度参与互动、沉浸体验、愉悦震撼的陈展方式,广角度、多层次、近距离展示天龙山石窟被盗凿前的原貌,重现美轮美奂的天龙山石窟艺术。它是“文物+科技”融合发展的典型成功案例,在深入挖掘历史文化内涵、讲好中国故事、传播中国声音、扩大中华优秀传统文化影响力等方面发挥了积极作用。

如今,天龙山石窟的数字技术已成行业标杆。

天龙山石窟数字复原项目被公认为石窟寺数字化“太原模式”,为敦煌、云冈、龙门等后续流失文物数字回归提供了可复制范式;相关论文、专利、人才培养已辐射全国。

天龙山石窟数字复原展国际巡展先后入选中宣部“中华文化走出去”重点推广项目、国家文物局100个“弘扬优秀传统文化、培育社会主义核心价值观”主题展览重点推介项目、文化和旅游部“2020年度文化和旅游信息化发展典型案例”、国家文物局“海外藏中国文物(石窟寺类)数字复原展示示范项目”等。2019年起,以“美成天龙”为主题赴法国、埃及、希腊等国巡展;如今已形成“文物数字化—展览—文创—旅游”闭环,为地方带来可持续经济增量,并输出技术服务与标准。

2021年,《天龙山倡议》签订,该倡议是流失文物追索返还领域,第一个聚焦石窟寺文物的学术会议文件,反映了中国文物界专家学者对石窟寺文物追索返还的态度和主张,对于凝聚各界的共识和力量具有积极意义。

如今,石质的冰凉与光影的温暖在此交织,科技让我们重新看见历史本来的模样。这场跨越百年的数字“重逢”,不仅是文物的回归,更是文明记忆的重生。

(科技日报实习记者董韩梓综合整理,受访者供图)