科技日报记者 操秀英 刘垠 陆成宽

开栏的话 第三代自主超导量子计算机“本源悟空”横空出世,“嫦娥六号”返回样品揭开月背神秘面纱,CR450领航全球高铁新赛道……一项项前沿突破振奋人心,一项项创新成就举世瞩目。“十四五”以来,在习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引下,我国科技事业向着高水平自立自强不断迈进。不断刷新的创新成绩单,为高质量发展注入源源不竭的强大动能,更书写了科技支撑强国建设的鲜活注脚。

2025年是“十四五”规划收官之年。今日起,本报开设“‘十四五’答卷”专栏,首批推出“科技支撑强国建设”系列报道,以党的二十大报告中明确的强国目标为经,以各行业的创新发展成就为纬,通过一个个生动的案例和数据,带您感受创新发展的“关键瞬间”,一览“十四五”时期我国高质量发展的壮丽图景。

2021年6月,首个自主勘探开发的超深水大气田“深海一号”一期投产;

2022年6月,第一艘国产电磁弹射航母福建舰下水;

2023年12月,国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”开启试运营;

2024年11月,自主设计建造的我国首艘大洋钻探船“梦想”号正式建成入列;

2025年2月,中国石油宣布,我国首口超万米科探井——深地塔科1井在地下10910米胜利完钻。

这些“首个”“首艘”“首口”彰显了中国创新的重大突破,见证了中国走向科技强国的铿锵脚步。

“十四五”规划把创新提到前所未有的重要位置,提出“加快建设科技强国”。

“我们要建成的科技强国,应当具有居于世界前列的科技实力和创新能力,支撑经济实力、国防实力、综合国力整体跃升,增进人类福祉,推动全球发展。”2024年6月24日,在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上,习近平总书记深刻阐释了科技强国“五个强大”的基本要素,为我国科技事业发展锚定了新方位、擘画了新蓝图。

“十四五”以来,我国基础研究重量级成果加速涌现,战略高技术抢占一个又一个“制高点”,创新生态不断完善,科技强国建设五年实现“三跨越”。

基础研究勇闯“无人区”

这是基础研究捷报频传的五年。

2019年5月的一个深夜,矗立在贵州平塘群山中的“中国天眼”(FAST),一如既往地仰望着苍穹。突然,“嘀、嘀、嘀……”一阵急促的信号声,让略带困意的中国科学院国家天文台牛晨辉博士瞬间清醒。

短短10秒内,一个波束就捕捉到3次强脉冲信号,20秒后,另一个波束扫过邻近区域,又探测到1次。“不到半分钟,4次脉冲信号。”牛晨辉又惊又喜,“这难道是重复快速射电暴?”

3年后的验证结果证明,确实是!这是中国科学院国家天文台李菂研究员团队奋战近三年的成果。他们观测到全球首例持续活跃的重复快速射电暴。

这是我国基础研究厚积薄发的缩影。如今,“中国天眼”发现脉冲星数量超过1000颗,支撑中外科学家取得多项重大成果。

“加强基础研究,是实现高水平科技自立自强的迫切要求,是建设世界科技强国的必由之路。”习近平总书记深邃洞察,为基础研究的发展指明方向。

五年来,我国广大科技工作者甘坐“冷板凳”、勇闯“无人区”,取得了一批原创性重大基础研究成果,引领我国众多研究领域跻身世界前沿。

——在量子科技领域,我国成功实现51个超导量子比特簇态制备和验证,刷新了所有量子系统中真纠缠比特数目的世界纪录;在国际上首次实现了光子的分数量子反常霍尔态,为高效开展更多、更新奇的量子物态研究提供了新路径。

——在生命科学领域,我国绘制了世界首套猕猴大脑皮层单细胞空间分布图谱,为理解灵长类大脑的组织结构、进化机制和疾病模型提供了前所未有的精细“地图”;生物医学成像领域的国家重大科技基础设施——多模态跨尺度生物医学成像设施通过国家验收,实现对生命现象的多层次、全方位研究。

——在深空探测领域,嫦娥五号实现我国首次地外天体采样返回,嫦娥六号实现人类首次月背采样返回,中国空间站正式建成。

……

数据是更有力的证明。在衡量基础研究水平的2024年自然指数排名中,排名前十的全球高校与科研机构有7个来自我国。中国科学技术信息研究所2024年9月发布的《2024年中国科技论文统计报告》则显示,截至2024年7月,我国热点论文数量世界占比持续增长,占世界总量的48.4%,世界排名保持第一位;高被引论文数量保持世界第二位。

“基础研究位于整条创新链的最前端,是科技大厦的基石。”中国科学院院士、宁波大学校长蔡荣根说,“我国基础前沿方向重大原创成果持续涌现,为技术突破和产业升级提供了不竭的养分,为科技强国建设注入强劲动能。”

战略高技术抢占“制高点”

这是战略高技术集结突围的五年。

从三亚乘直升机向东南飞行大约50分钟,便从茫茫大海中看到“钢铁巨人”——“深海一号”能源站。

作为全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台,“深海一号”能源站控制的23口水下气井昼夜不停开采,每天把超过1500万立方米的深海天然气源源不断送往粤港琼等地。

今年6月,“深海一号”二期大气田全面投产,标志着我国最大的海上气田建成。“‘深海一号’大气田的建设,带动我国深海油气开发领域系列关键核心技术的突破,推动我国深水油气开发从跟跑迈向领跑。”中国海油研究总院副总经理、钻完井总工程师李中感慨,“未来,我国深海领域有望建成万亿立方米级天然气生产基地,成为我国能源转型的蓝色引擎,为全球深水能源开发贡献中国方案。”

正如习近平总书记深刻指出的,“高技术领域成为国际竞争最前沿和主战场,深刻重塑全球秩序和发展格局。”谁能抢占科技创新制高点,谁就将拥有新的战略资本和战略优势。

五年来,我国战略高技术领域取得了一系列重大进展,为产业升级与经济高质量发展提供了有力支撑。

关键核心技术突破推动现代产业体系加快构建——

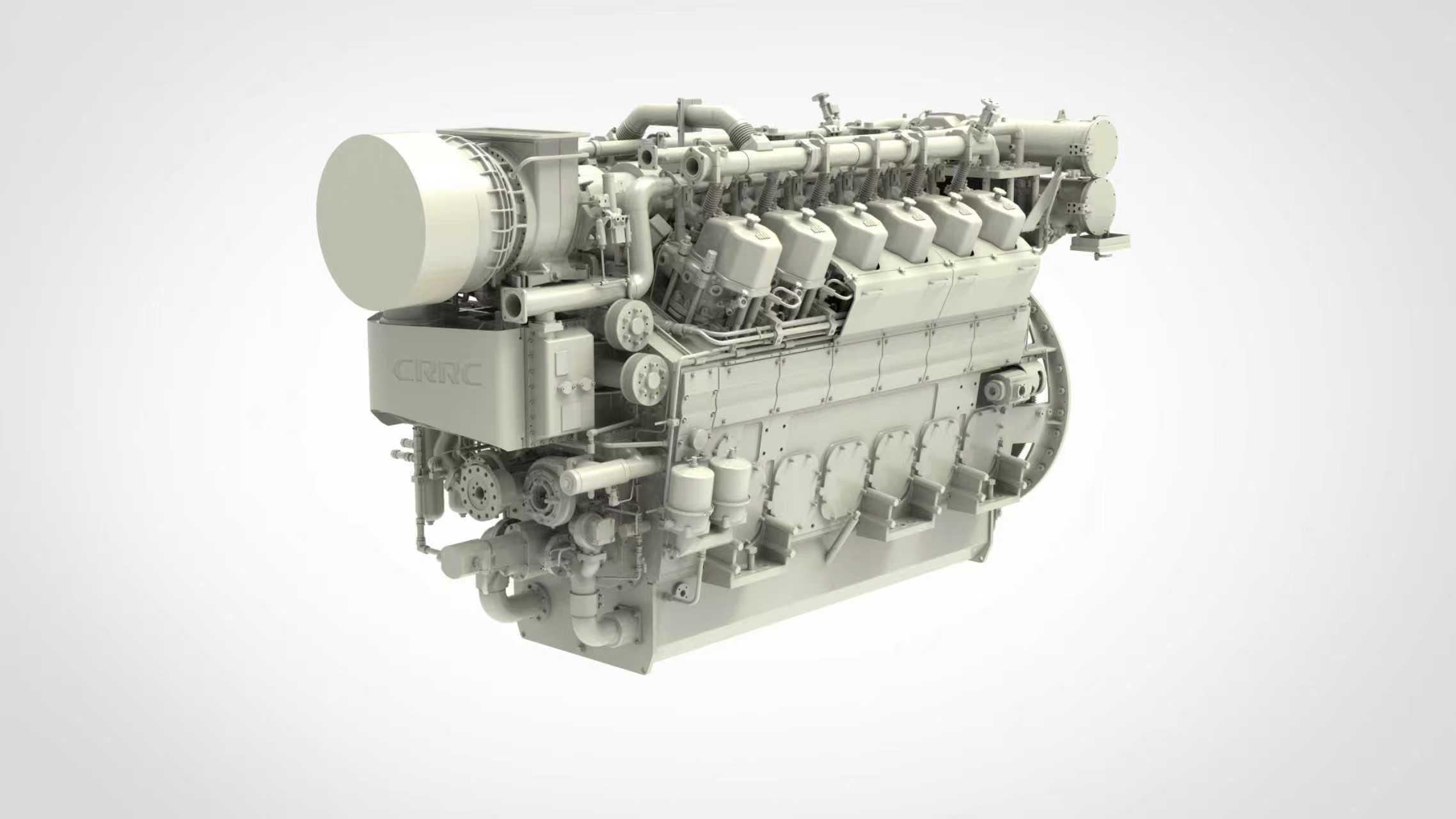

高端装备制造水平不断提升。高铁技术持续创新,复兴号高速列车不断升级,运营里程超4.8万公里,占全球高铁运营里程的三分之二以上,全球速度最快的高铁列车CR450精彩亮相;

全球首座第四代核电技术商业化的示范项目——华能石岛湾高温气冷堆核电站投入商业运行,标志着我国在第四代核电技术领域达到世界领先水平,后续高温气冷堆技术将开启千亿级产业;

首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”实现商业运营,第二艘国产大型邮轮爱达·花城号现已全船贯通,计划于2026年底完成交付。

新技术新应用新产业助力新质生产力加速发展——

新能源汽车产业蓬勃发展,产销量连续多年位居全球第一,在电池技术、自动驾驶技术等方面取得显著进步;

我国建成全球规模最大、技术最先进的5G网络,5G通信技术实现大规模商用,广泛应用于工业互联网、智能交通、远程医疗等领域广泛应用,推动各行业数字化转型;

人工智能技术快速发展,一批自主研发的大模型不断涌现,推动各行业智能化升级。

国家税务总局最新数据显示,2021—2024年,高技术产业销售收入年均增长13.9%,今年上半年增长14.3%,其中高技术制造业占全部制造业比重由2020年的15.3%提升到今年上半年的16.9%,创新产业势头强劲。

创新生态激活“新引擎”

这是创新生态不断完善的五年。

科技实力不断跃升的背后,是我国持续以改革促创新、以创新促发展,加力打造更高质量、更有活力的创新生态。

习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上,将“拥有强大的科技治理体系和治理能力,形成世界一流的创新生态和科研环境”列为科技强国必须具备的5个基本要素之一。

五年来,我国科技投入持续增加,推动经济社会高质量发展。我国研发投入再创新高,去年全社会研发经费投入规模比“十三五”末增长近50%,增量达到1.2万亿元;研发投入强度提高到2.68%,接近经济合作与发展组织(OECD)国家平均水平。

五年来,科技体制机制改革深化拓展,为创新主体松绑赋能。修订后的《国家自然科学基金条例》,不断完善科学基金多元化投入机制,鼓励原创研究,让青年科技人才脱颖而出;科研项目经费“打酱油的钱可以买醋了”,科技人才评价改革试点深入推进,职务科技成果赋权改革解除科研人员成果转化后顾之忧;减税降费、研发费用加计扣除等政策以“真金白银”激励企业加大研发投入。

五年来,大力弘扬科学家精神,厚植支持全面创新的沃土。“两弹一星”精神、载人航天精神、科学家精神、探月精神、新时代北斗精神被第一批纳入中国共产党人精神谱系,成为中华民族伟大精神的重要组成部分。我们不断健全教育、激励、规范、监督、惩戒一体化的科研诚信治理体系,完善新兴领域的科技伦理规制,把好人类基因组编辑研究伦理“方向盘”,力促科技向善。

五年来,深入推进国际科技开放合作,营造具有全球竞争力的开放创新生态。中国已与世界160多个国家和地区建立科技合作关系,持续深化“一带一路”科技创新合作;中国科学界牵头发起“深时数字地球(DDE)”“海洋负排放(ONCE)”等国际大科学计划,为共同应对全球挑战提供更多中国方案。

“我国作为全球创新重要一极的影响力持续提升,由科技大国向科技强国迈进已具备坚实基础。我们必须坚定创新自信、勇攀世界科技高峰,为人类科技进步作出更大贡献。”科技部部长阴和俊说。

网友评论

网友评论