科技日报记者 张 强通 讯 员 张克飞 孙 晨 李雁景

近日,某高原训练场硝烟弥漫,第76集团军某旅一场合成营战术训练激战正酣。

无人机实时回传“敌”装甲集群坐标、电抗分队同步释放电磁干扰、坦克炮长与步战车车长在共享态势图上标定攻击轴线……随着指挥员一声令下,装甲突击群与步兵分队在炮火掩护下精准合围,瞬间撕开“敌”防线。

科技日报记者了解到,这场行云流水的战术配合,是该旅实行“模拟系统打底、数据链贯通、实战化检验”训练体系取得的优异成果。

构建虚实交互的数字化战场

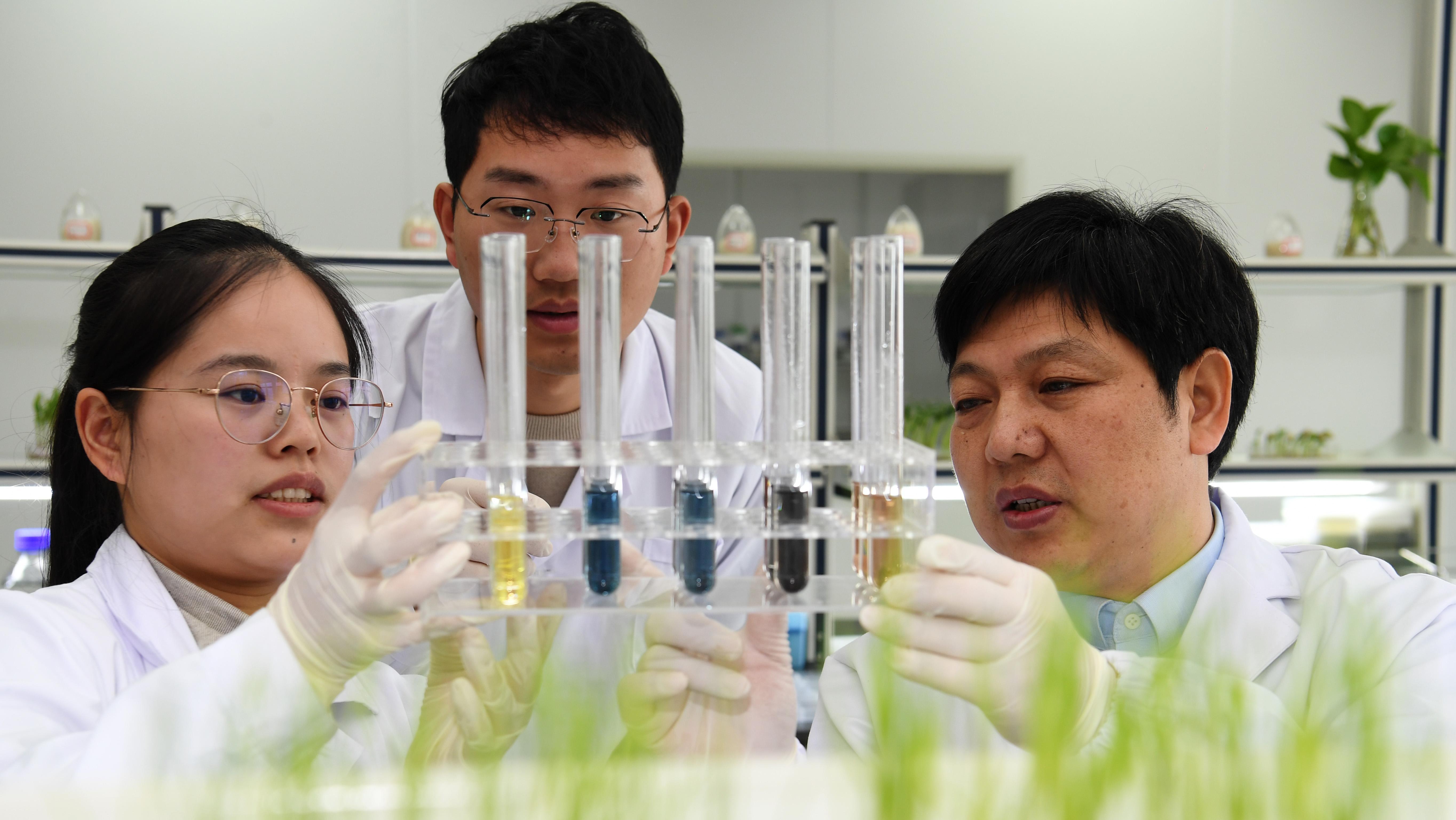

走进该旅模拟训练中心机房,数十台交互终端全速运转——

东侧无人机模拟器区域,侦察兵正在组织侦察训练,高清屏幕上的任务地域地形地貌随操纵杆偏转实时变化;西侧坦克模拟驾驶舱内,车长与炮手紧盯瞄准镜,手指在触控面板上快速滑动,与隔壁步兵班组同步标定突击路线;南侧电抗分队训练平台上,跳动的频谱图与装甲集群的运动轨迹汇聚成动态数据流……

在无人机模拟器区域,侦察兵李昊正操纵着模拟操控台,面前的屏幕实时展现着海拔4500米的虚拟战场,雪峰间的沟壑清晰可辨,模拟气流引发的设备震动让操作杆微微震颤。

“过去组织战术训练,常常受制于天气、场地和装备保障。”某营干部张海龙介绍,“现在我们依托这套系统,不仅能完整复现高寒山地、戈壁、平原等多种复杂地形,更可设置暴风雪、电磁干扰等二十余种特情,让侦察分队在虚拟空间锤炼全天候作战能力。”

然而,单兵种模拟器的训练效果终究有限。该旅意识到,要让虚拟空间的训练真正转化为战场上的合力,关键在于实现模拟器之间的互联互通。

张海龙说:“如今,我们旅通过构建全域互联的模拟训练系统,让侦察、装甲、电抗等12类专业模拟终端实现了数据互通,在虚拟空间搭建起高度拟真的合成作战环境。”

这种变革带来的效益正在训练中显现。此前,该旅组织合成营对抗演练时,参谋人员通过模拟系统预演了30余种作战方案。当实兵演练遭遇极端天气,指挥员果断启用经过虚拟验证的“多波次交替突击”战法,使装甲分队在能见度不足百米的情况下仍保持进攻节奏。这种“数字预演+实兵检验”的新模式,既突破了传统训练的季节性限制,又大幅提高了战术研练效率。

正如该旅领导在复盘会上所说:“模拟系统就像数字化的磨刀石,让我们能在虚拟战场反复淬炼作战体系的每一个环节。”

锻造协同作战的神经网络

“注意步坦协同间距!”某合成营指挥车内,指挥员紧盯着态势图上跳动的预警提示。模拟训练时出现的“步坦间距超标”问题,此刻正在实兵演练中复现。通过作战终端调取历史训练数据比对,他发现当装甲车行进速度过快时,步兵的战术动作容易滞后。

指挥员当即切换通信频道说:“突击群减速,步兵班组采用交替跃进队形!”随着指令下达,原本脱节的作战单元很快形成锋矢阵型。

近日,该旅组织的这场实兵演练中,数据共享带来的战术预判与阵型调整让人大开眼界。依托该旅打造的“战场数据链”,各类作战平台得以实现高速、可靠和近乎实时的数据交换。

模拟训练中,官兵利用“战场数据链”的优势与特点,不断磨砺新的战术战法。在坦克模拟舱内,该旅炮长印育明的瞄准镜视界中除了常规射击参数,还叠加着友邻电抗分队的频谱态势图。

“发现‘敌’通讯节点异常活跃,建议优先打击!”突然,耳麦里传来电抗操作员的声音,印育明立即将炮口转向标记的坐标区域。与此同时,模拟平台上“20公里外”的炮兵阵地同步接收目标信息,3分钟内完成首轮火力覆盖。这种多域联动的作战节奏,让这位曾在传统训练中饱受协同滞后困扰的老兵感慨:“现在就像长了双‘透视眼’,能看见整个战场的‘呼吸频率’。”

“每条数据流都是战场的生命线。”该旅领导表示,引入数据链体系后,合成营级指挥决策效率、火力响应速度都得以大幅提升。更令人振奋的是官兵思维层面的转变,在最近组织的兵棋推演中,官兵们已经开始用“数据血缘分析”“信息熵评估”等新概念解析战场态势,这让推演效率和训练效果大幅提升。

建成战训耦合的科技闭环

演训场上,该旅将模拟系统推演的战法置于实训战场中反复淬炼。数百套经数字沙盘预演的战术方案,正通过实兵对抗接受战场验证。这种“虚拟预演—实兵验证”的闭环训练体系,让上千组数据在演训场找到了物理坐标。

与此同时,经过实兵验证总结出的战场数据,也不断转化为驱动训练升级的核心动能。该旅作训部门将演练中采集的战场环境、战术行为等参数,分类注入模拟系统,对系统进行更新升级后,指挥员输入战场态势,系统便可结合历史验证数据,推荐经过实战检验的优选方案。

该旅电子对抗分队的实践成为这个闭环训练体系的缩影——演练中,电子对抗分队指挥员将模拟系统中反复打磨的频谱伪装方案投入实战,在复杂电磁环境中为突击群构筑起“隐形屏障”。装甲集群的电磁特征被动态混淆,致使“敌”方侦察系统陷入误判。而战场采集的干扰效能数据,同步回流至模拟系统,驱动干扰预案算法模型迭代升级。每轮对抗结束后,系统都会自动生成战术优化建议。

该旅某营长在复盘时发现,系统建议的“电磁诱骗+侧翼突击”组合战术,与其战场实践经验高度契合,这种数据支撑的决策模式,让战术创新兼具科学性与实用性。

“今天的检验数据,正在为明天的战场编写制胜代码。”该旅领导表示,实战化检验正在成为为战斗力升级的“智慧引擎”,每场演练产生的海量数据,如同血液般在虚实战场间循环流动。

记者看到,从模拟系统锻造的“数字筋骨”,到数据链催生的“体系神经”,再到实战检验淬炼的“智能中枢”,这条“虚拟预演—数据优化—实兵验证”的闭合链路,推动着这支机械化部队向智能化作战形态加速演进。