新华社记者 肖磊涛

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。80多年前,新四军扎根广大中原地区,团结一切可以团结的力量,建立多个抗日根据地,有效地牵制和打击日本侵略者。

近日,记者走访鄂豫皖湘四省的抗日根据地旧址,参观抗日纪念馆,采访抗日老兵、乡亲后代以及党史工作者,从一些历史印记中,重温老百姓支持新四军抗日的感人故事。

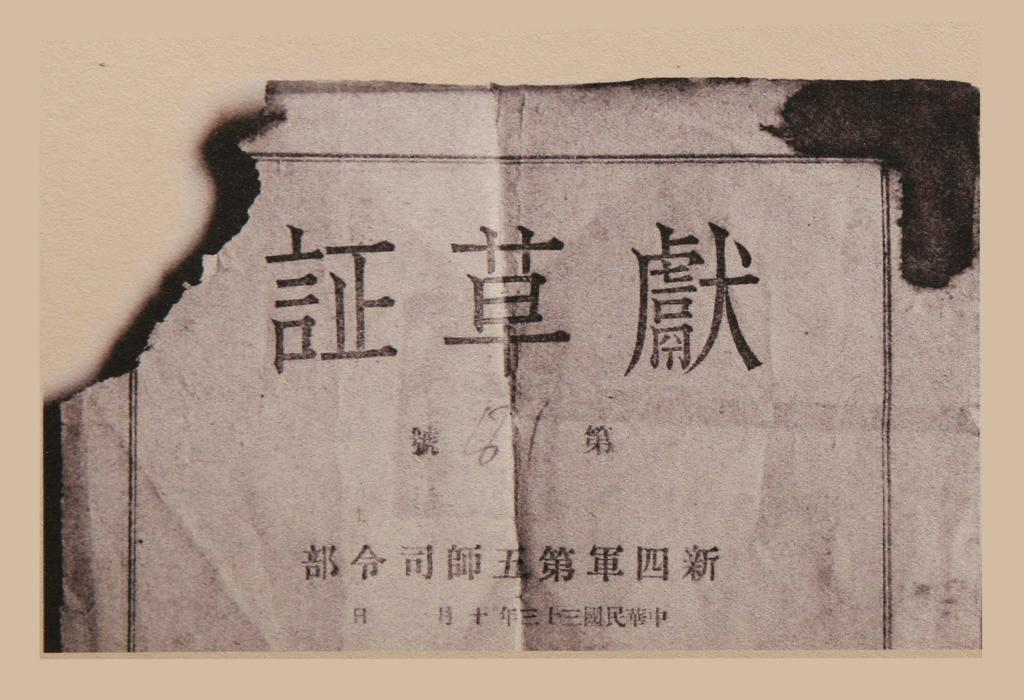

印记一:献稻草

7月21日,在位于湖北省孝感市大悟县芳畈镇白果树湾村的新四军第五师纪念馆内,一张照片引起了记者的注意。照片拍摄的是新四军第五师司令部于1944年10月签发的一张献草证,证书背面写着:“悟峰乡一保八村徐恒照先生,收到你献给部队的稻草30斤,我们十分感谢。今后我全体指战员当用积极抗战,保卫根据地,努力学习,加强生产来报答你们,并在你们农事生产时给你们以最大帮助!”

1941年7月上旬,新四军第五师司令部进驻大悟山下的白果树湾村,当地老百姓踊跃参军参战、传送情报、捐献粮草等支援部队抗日。“老百姓向部队捐献钱物时,部队会签发捐献证,对捐助行为予以鼓励,并作为支援部队的证明。这些捐献的稻草,主要用于战士们编草鞋、打地铺、喂马等。”纪念馆讲解员周蓓对记者说。

大悟县革命传统教育基地管理委员会副主任付波介绍:“这张献草证虽然很轻薄,却承载着厚重的军民鱼水情。它不仅是抗日艰苦历程的真实写照,也是新四军第五师不断发展壮大,最终取得胜利的不竭动力和源泉。”

印记二:做布鞋

7月21日,在湖北省孝感市大悟县芳畈镇白果树湾村会议室,记者见到了76岁的白果树湾村老党员陈国胜,听他讲述了自己母亲在抗日战争时期与村民们一起为新四军战士做布鞋的故事。

新四军第五师移驻白果树湾之后,为村里修塘、修堰、栽秧,老百姓都看在眼里。“那时候战士们穿的是草鞋,很不结实,穿一天就烂了,我母亲就召集村里妇女们一起为战士们做布鞋。她们白天干活,晚上在煤油灯下做鞋,一共为新四军战士做了81双布鞋。”陈国胜讲述道。

1944年,由于敌人封锁禁运,鄂豫边区物资供应非常困难,枪支、子弹、药品严重不足,粮食、衣服、鞋子等也极度缺乏。“在艰难时期,老百姓自发为新四军捐粮捐草、捐衣捐鞋,体现出共同抗日的决心。”付波说。

印记三:送粮食

7月24日,记者在河南省驻马店市确山县三里河街道的一幢居民楼里,见到了96岁的抗日老兵臧海龙。老人向记者讲起自己参加抗日战争的经历。

1945年4月,16岁的臧海龙参军到新四军第五师13旅39团,在少年班任班长。“我记得,老百姓好几次推着车排队给部队送来稻谷,我们的训练场上常常晒满了稻谷。那时候,老百姓经常为部队筹集粮食、蔬菜、鞋子等物资,部队也都会照价付钱。”老人回忆道。

老人的女儿臧玉霞对记者说,“我父亲常和我讲,新四军的军纪很好,和老百姓同吃同住,借老百姓的东西都会还的,还帮助老百姓干农活、修路、修水渠等,至今在湖北大悟山一带还留存着许多当时新四军帮助老百姓修建的痕迹。”

印记四:借房屋

7月22日,记者来到了位于安徽省安庆市宿松县陈汉乡的钓鱼台水库,站在岸边远远望去,水库中央树林处就是抗日战争时期新四军第五师和第七师的会师旧址。

陈汉乡综合文化站原站长洪述奇介绍,当时老百姓对新四军第五师和第七师的到来是非常支持的。“朱湾村的老百姓借给部队梅家上屋和梅家下屋两处院子,共72间房屋,供第五师和第七师会师临时驻军使用,并且为部队提供补给保障,以实际行动支持了新四军抗日。”

1941年4月中旬,新四军军部根据日军大举向河南、大别山进攻等情况,指示第七师挺进团与第五师14旅42团商讨合编事宜,双方于4月24日在陈汉沟会师。这次历史性会师,首次打通了新四军第五师与第七师的联系,实现了两支主力部队遥相呼应。

印记五:抬担架

7月25日,在湖南省岳阳市华容县东山镇白果树村,记者看到了隐蔽在竹林深处的新四军江南挺进支队战地医院旧址。

1943年12月,新四军第五师派遣江南挺进支队进入湘鄂边区,建立了以桃花山为中心的石公华抗日根据地,支队在白果树村一带建立了战地医院。

66岁的白果树村村民易国熬向记者讲述,江南挺进支队到白果树村后,白天整休,晚上打游击,有空时帮助村民们挑水、砍柴、做农活。“我的伯父易祥胜当时12岁,由于对地形熟悉,他帮助过战地医院抬担架,将伤员运送到这里治疗,也利用村民便利帮助部队采购过需要的物品。”

华容县党史专家易文介绍:“战地医院建好后,最多时只有2名医生和4名护士,条件极其艰苦,医院不仅为战士们疗伤,还救治了许多当地老百姓,老百姓也自发帮助部队输送物资、传递情报、照料伤员,与战士们并肩作战,结下了深厚的鱼水情谊。”

老百姓支持新四军抗日的感人故事,记者在采访的过程中听到了很多,它们大多都带着血、带着泪、带着不可磨灭的记忆。在中华民族危机时刻,军民一家亲,共同抵御外敌,历史将永远铭记。