科技日报记者 张佳欣

无论是世代务农的老农人,还是闲暇时在阳台种花的园艺爱好者,大概都知道一个朴素的经验:往土壤里加点有机质,土就不那么容易干。

这似乎是人们代代相传的常识,但为什么有机质能帮助土壤保持水分?水究竟是怎样被“锁住”而不会被轻易蒸发?为了解答这些问题,美国西北大学的科学家展开了深入探索。

他们从蒙脱石黏土入手。它像是土壤里的“小海绵”,拥有许多微小孔隙,可储存水分。科学家们还选取了3种碳水化合物:简单的葡萄糖,以及由葡萄糖串联而成的两种复杂淀粉。

地球上最丰富的生物大分子——纤维素,就是由葡萄糖构成的。植物和土壤里的微生物也会源源不断地“吐”出各种碳水化合物到土里。而且它们的化学结构相对简单,用来做实验,不会出现一堆复杂的化学反应来“搅局”。

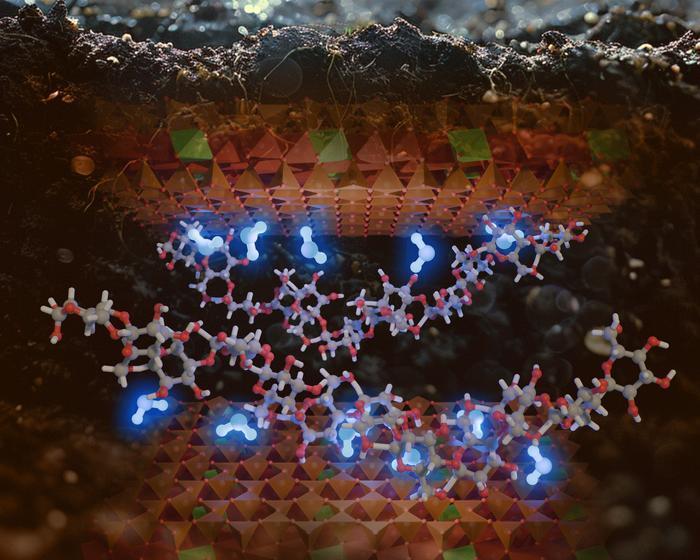

实验和分子模拟的结果很有意思:水分子竟然能同时“拉住”黏土表面和碳水化合物分子!这种连接方式叫“氢键”,是一种分子之间的小小吸引力。它的力气不大,但足以让水分子彼此粘在一起,形成水滴、汇成水流。如果水同时被两边拉住,就像夹在两块磁铁中间——动弹不得。于是,碳水化合物分子和黏土之间就出现了“水桥”,像小手牵着小手,把水牢牢扣在中间,不让它轻易跑掉。

更妙的是,结构复杂的直链和支链淀粉,在搭“水桥”方面特别拿手。模拟数据显示,它们能让黏土“抓水”的能力提升5倍以上。

此外,这些复杂的碳水化合物分子还有个额外技能:撑开黏土里的微小孔隙,让它们在干燥时不至于塌缩。想象一下,海绵的孔洞一旦瘪掉,就没法再储水了;而这些分子就像一个个小支架,让这些孔隙保持张开,帮土壤长期留住水分,让植物得以长久“续命”。实验还显示,含有碳水化合物的黏土要在更高温度下才会失水,这说明它们的锁水能力相当出色。

科学家推测,同样的“水桥”机制也可能存在于其他行星或天体的矿物与有机物之间,这或许能解释,为何火星岩石或某些陨石中,水能够在封存状态下生存亿万年。