科技日报记者 赵汉斌

金秋的澜沧江畔,轻风带着茶香与咖啡的醇香。

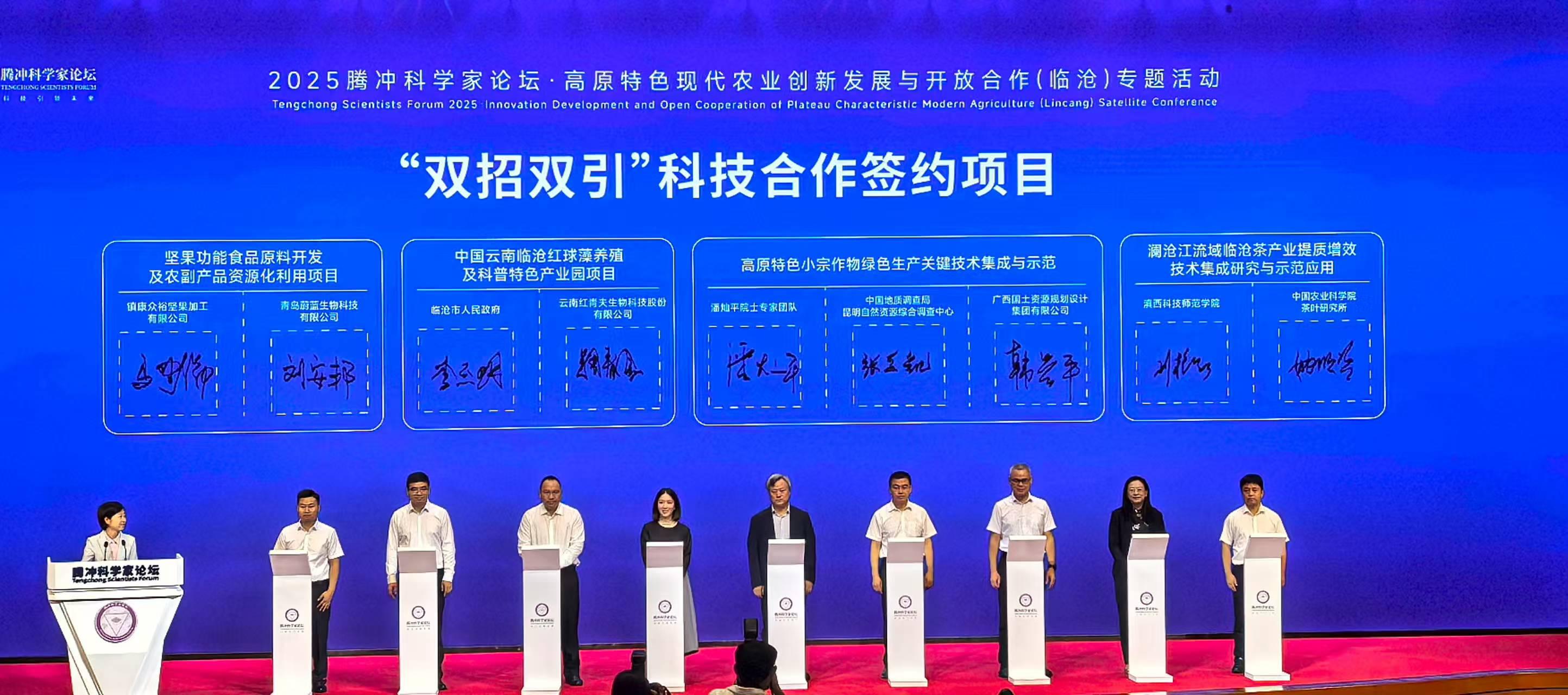

8月16日至17日,2025年腾冲科学家论坛·高原特色现代农业创新发展与开放合作专题活动在云南临沧举行。在活动现场,51个科技合作项目签约,涵盖茶叶、坚果、咖啡等特色产业创新研发与成果转化。

这场汇聚学界、政界、商界400多名参会嘉宾的盛会,不仅是临沧市“双招双引”战略的最新实践,更标志着这座边疆城市正以科技创新赋能,在2.4万平方公里的土地上,渲染出高原特色农业高质量发展的新图景。

作为“中国连接印度洋最近陆路通道”,临沧的区位优势正加速转化为产业动能。中缅印度洋新通道的贯通,使货物经孟定清水河口岸72小时抵达仰光港,较传统海运节省22天;大临铁路、临清高速与3个对缅开放口岸联动,让这座昔日的“开放末梢”一跃成为辐射南亚东南亚25亿人口的前沿门户。“我们正从‘通道经济’向‘产业集聚’跨越。”临沧市委副书记、市长徐贤在作招商引资、招才引智推介时介绍,依托粮食、水果等海关指定监管场地,临沧已实现农产品“家门口通关、全球链分销”,2024年经济总量达1150亿元,人均GDP突破5万元。

在产业赛道上,临沧的“茶咖坚果”正以科技为翼,飞向全球。作为“世界茶源”,这里209万亩茶园年产18万吨优质茶叶,中国每3杯普洱茶就有1杯源自临沧;263万亩澳洲坚果种植面积占全球37%,全产业链产值突破百亿元;23万亩咖啡基地,孕育出秋珀庄园“水洗巴天”这样的国际冠军豆。

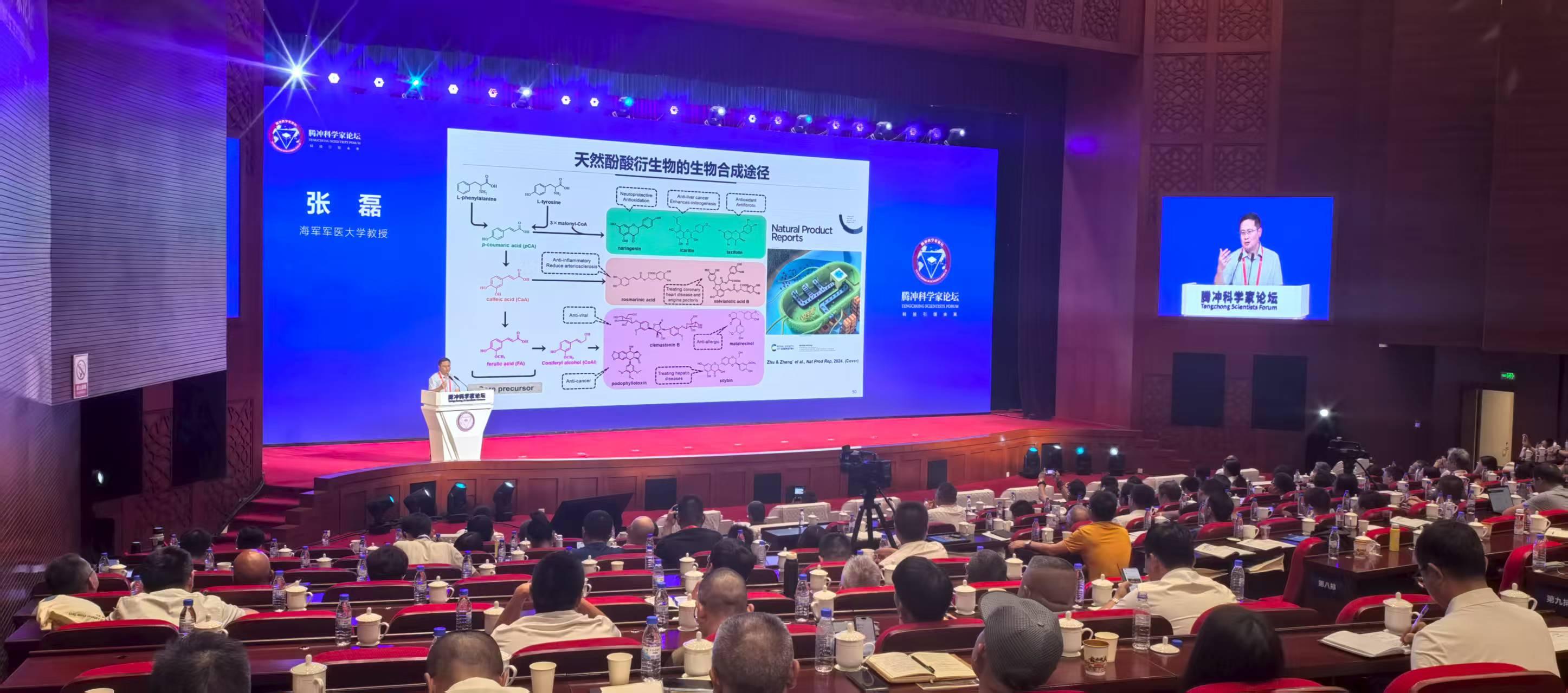

更令人瞩目的,是科技赋能的深度——邓秀新院士团队推动坚果提质增效技术,朱有勇院士团队研发林下有机三七,杜官本院士团队攻关竹木产业科研,让“临沧坚果”等6个产品跻身国家地理标志保护名录。“中国农业正以科技为引领,将创新这个关键变量转化为农业发展的最大增量。”中国科学院院士、腾冲科学家论坛联合主席许智宏感慨。

年均18℃的温润气候、57.8%的森林覆盖率、每立方厘米3046个负氧离子,让临沧成为“恒春之城”。生态与科技的共生,成为临沧独特的竞争力。走进双江荣康达咖啡庄园,物联网系统实时监测光照与湿度;在云南双江天福茶业有限公司,“全产业链整合+文化赋能+科技创新”的实践,持续激活茶产业潜力;通过直播,“中国双江冰岛茶荟”累计成交额达1.75亿元。

政策红利的持续释放,为当地的创新注入“强心剂”。32个院士(专家)工作站覆盖科技、农业、医疗、新能源等领域,搭建起广阔的学术交流与科研协作平台;甘蔗全产业链升级、月季新品种研发等57项重大科技成果在临沧成功转化;国家级坚果检测实验室、国家农作物品种区域试验站等83个创新平台相继在这里落地。其间,“兴临人才”计划提供全链条服务保障。

“从政策兑现到生活关怀,我们力求细致入微,让每一位朋友都得偿所愿。”徐贤说,去年临沧全社会研发经费投入增长15%,科技成果转化带动农民人均可支配收入增长7%,民营经济占比达64%,“科技入临”正从愿景变为实实在在的发展动能。

在活动现场,中国农业科学院茶叶研究所与滇西科技师范学院的签约,将共建“云南大叶种茶种质资源库”;青岛蔚蓝生物与镇康众裕坚果的合作,则聚焦精深加工技术突破。“临沧的优势不仅在资源,更在‘把论文写在大地上’的务实”是参与签约嘉宾的共识。“农业+科技+边贸”的融合模式,也将让更多高原特色农产品从澜沧江畔走向全球餐桌。

(科技日报记者 赵汉斌 摄)