科技日报记者 洪敬谱

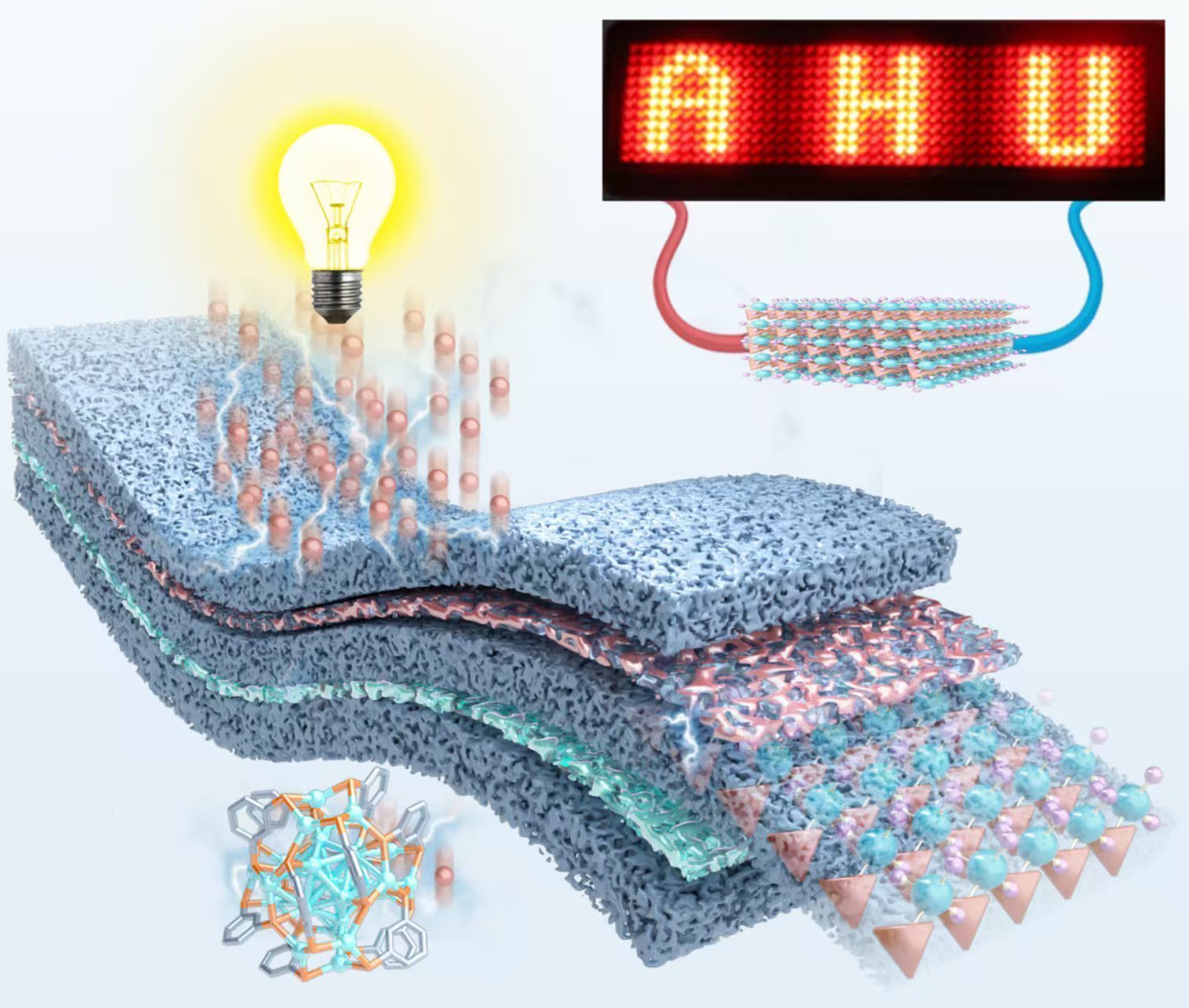

8月20日,记者从安徽大学了解到,该校材料科学与工程学部朱满洲教授、康熙教授、朱凌云教授联合重庆大学唐青教授组成的研究团队,在材料科学领域取得重大突破。他们创新性地发展了团簇晶体工程,成功将系列团簇二维晶态材料应用于新型锂离子固态电池电解质,将安徽大学灯牌点亮。相关成果日前在线发表在国际期刊《自然·合成》上。

晶体工程作为现代材料设计的关键技术,是功能材料定制与高端器件开发的关键支撑。长期以来,基于氢键、范德华力等弱相互作用的晶态超分子组装技术,虽能构建出有序结构,但在晶体填充模式调控和长期稳定性方面始终面临重大挑战。引入作用力更强的共价键或配位键,可以提供更可靠的结构调控能力和稳定性。因此,开发新策略以平衡分子间强或弱相互作用力,定制功能导向的多模式组装材料,成为材料化学研究领域的重要科学问题。

金属团簇作为原子精确材料的重要组成部分,其自适应的表面环境为多维组装结构的定向设计提供了可能。二维材料凭借卓越的电化学性能,在能源领域展现出独特且广阔的应用前景。然而,团簇晶态组装大多集中在零维或三维模式,二维组装因其需要在维持团簇平面配位模式的同时,还需克服分子的高表面能,从而极具挑战性。

面对这一难题,研究团队迎难而上,创新发展出“团簇分子—碱金属离子—溶剂分子协同导向”策略,成功攻克了团簇二维材料表面能高、难以维持平面性的技术难关。团队以Ag29为金属团簇模板,通过磷配体定向羧基化处理,使团簇与碱金属离子及溶剂分子形成平面化相互作用,进而制备出系列团簇基二维晶态组装材料,并深入分析了其二维组装拓扑学特征。这种新型材料具备结构精确、孔隙可调、离子可导等显著特点,通过调控碱金属和溶剂分子的类型,能够对其拓扑结构、层间距、孔隙率进行精准控制,为材料的个性化定制奠定了坚实基础。

科研人员通过模拟进一步发现,这种团簇基二维晶态材料内部,锂离子与羧基存在弱相互作用,且材料层间形成了便于离子移动的通道。这一结构使其如同“离子海绵”一般,能够让锂离子实现快速且稳定的移动。将这种“团簇基离子海绵”用作电解质,在室温环境下,由其构建的锂离子全电池展现出较高的电化学稳定性,为锂电池性能的提升带来了新的希望。

朱满洲表示,这项研究不仅为金属团簇组装材料的定向设计提供了全新思路,更在电解质领域为新材料的研发提供了坚实的材料基础,具有重要的科学价值和应用潜力。

值得一提的是,这是安徽大学金属团簇研究团队继2023年《科学》上发表成果后的又一重大突破,有力推动了该校“材料科学与工程”双一流学科的深化建设,彰显了学校在材料科学研究领域的强劲实力和持续创新能力。