科技日报记者 朱虹 通讯员 张又元

“你们是搞交通的,能不能帮我们修修路?”正是基于这个来自新疆果农野云沟村果农阿卜杜拉的请求,哈尔滨工业大学成立“一路守护”学生团队,3年间研发多种创新材料修补乡村道路,为30余个村庄纾困解难。

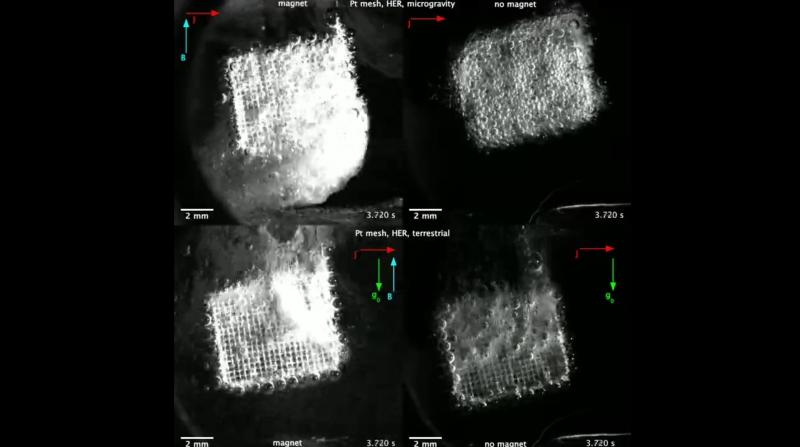

以前,杏园路裂缝纵横交错,像被刀割过的布条,刚摘下的杏儿装在筐里,车轮碾过裂缝,一路得颠出去不少。针对乡村公路的裂缝范围广、养护难等问题,团队成员夜以继日开展研究,终于研发出适合乡村道路的养护材料。

阿卜杜拉至今记得那个“神奇下午”。团队带着巴掌大的灌缝设备走进他的杏园,“魔法修复材料”顺着裂缝渗入路面,“像给土地打针”。三天后他站在验收现场直拍大腿:“现在从田里运到家里损耗不到5%。”

这种被村民称为“魔法修复”的技术,正是团队两大创新技术之一的高性能修复材料。

“一路守护”一直在路上。

为了解决河南信阳胡湾村道路裂缝广以及冬季积雪行车难的问题,团队成员在团队带头人谭忆秋教授的指导下研制出了自融雪修复材料,在修复路面裂缝的同时,又使得道路具备了融冰化雪的能力。

北京市辛庄村是我国著名的林下经济示范基地,村里果树丰富,适合发展旅游业,但是由于道路养护不及时,主干道通往采摘园的路上出现巨大裂缝。为了完成巨大裂缝的修补,团队成员将高性能修复材料与聚合物胶乳混合,进一步提升了材料的粘结力,确保与石料粘结紧密。这正是团队的另一项“秘密武器”——高粘预混冷拌技术。技术研发成功后,团队便赶赴辛庄村,经过实地考察和讨论后,成功运用高粘预混冷拌技术解决了当地的难题。

类似的故事在30余个村庄不断上演。最让团队振奋的是,团队探索出了“技术+合作”的养护新模式——与当地村委会联动,培训村民参与道路养护,既解决了专业力量不足的问题,又带动了村民在家门口就业。

为了让每条乡村路都有“数字档案”,团队正将新的研究成果——基于大模型的高性能养护材料智能化设计平台推向实际应用。该平台通过机器学习分析路况数据,可自动生成适配不同环境的养护材料设计方案。不仅成本大幅降低,材料研发周期也缩短了一半。

这个暑期,“一路守护”团队成员依然没有停下脚步。在沥青与沥青混合料实验室里,他们正投入乡村道路养护材料的性能优化研究。面对沥青材料设计配方复杂的困境,他们加班加点地完成众多性能验证试验,只为提升养护材料的性能,解决乡村道路裂缝范围广、养护难的核心困境。

“我们希望能探索出一套更加成熟的模式,吸纳更多的学生加入我们,让学生们真正将科研与国家发展需求紧密联系在一起,为交通强国建设贡献力量。”团队指导教师单丽岩教授说。

(哈尔滨工业大学供图)