科技日报记者 张佳星

近年来,气候变化导致蚊虫活动范围扩大、青蒿素耐药性被发现、用于传染病防控的对外援助资金大幅削减等多个要素叠加,全球范围内疟疾等重大传染病的防控形势更加严峻。

“加速推广现有工具并研发新一代疟疾防控工具对于疟疾防控至关重要,中国在抗疟药品、诊断和媒介控制工具研发方面的专长也可以帮助其他国家加速疟疾消除。”8月12日,盖茨基金会举办“全球健康亟需创新、关注被忽视的疾病”研讨活动,盖茨基金会北京代表处健康创新与合作副主任龚文峰表示,中国在自身消除疟疾的过程中积累了大量经验,对非洲和东南亚等疟疾仍然流行地区也有重要参考意义。

世界卫生组织发布的《2024年世界疟疾报告》显示,全球2023年估计有2.63亿疟疾病例,造成59.7万人死亡。为了助力在全球范围内根除疟疾,不仅需要扩大现有有效工具的使用,还需要积极应对耐药性问题,研发新一代治疗药物、疫苗、防控工具和监测工具等。

“我们与国家自然科学基金委开展了‘大挑战项目’合作,从十年前开始在许多领域开展了联合资助项目。”龚文峰介绍,双方在2022年启动了专注于户外疟疾媒介控制的专项资金支持,借助中国日益强大的研发体系,推动中国创新防控产品走向世界。

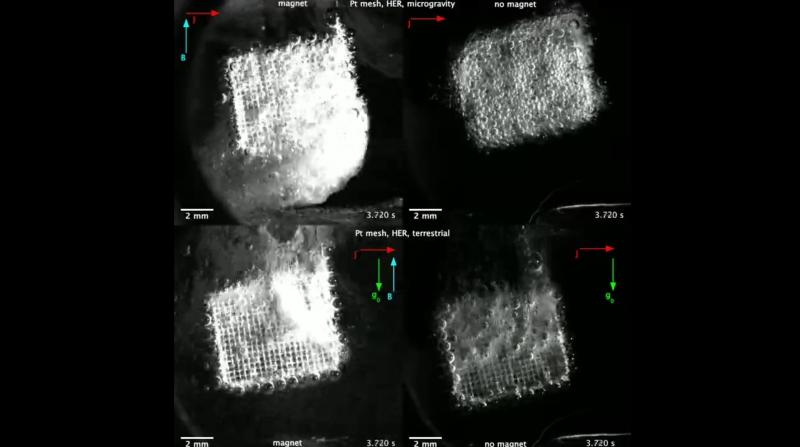

例如,中国科学院分子植物科学卓越创新中心王四宝团队开展了利用按蚊肠道共生菌阻断疟疾传播的共生控制策略。团队在野外中华按蚊肠道内分离到一株具有优异天然抗疟活性的解脲沙雷氏菌菌株,该菌株可以在多种疟蚊种群快速播散并阻断疟疾传播,有望发展为源头遏制疫区疟疾传播的高效工具。项目探索利用中方完善的生化技术平台,依托布基纳法索卫生科学研究所建造的全球领先的大型户外蚊虫研究设施,在野外环境中开展研究,将共生新菌株引入目标蚊媒种群中,从源头阻断疟原虫传播。

在推动创新研发的同时,盖茨基金会着力打通产品应用的“最后一公里”,推动中国创新产品走进国际抗疟一线。

当前,抗疟药品的全球市场结构呈现出鲜明的“公立市场主导”格局,主要采购方为抗击艾滋病、结核病和疟疾全球基金等国际非营利性组织以及各国政府机构。全球青蒿素合成能力只能满足约25%的市场需求,部分地区仍面临药品短缺风险。因此,提升全球抗疟药品供应的多元化和稳定性至关重要。

“一个产品开发出来之后,若要真正进入市场,服务最需要的人群,往往需要经过认证。”龚文峰说,例如全球健康产品在进入国际采购体系之前要通过的世卫组织预认证(PQ)。

相关认证流程和国际采购体系对于中国企业来说相对陌生。为打破壁垒,盖茨基金会在企业研发过程中就提前支持,通过专业的第三方提供技术咨询和辅助,帮助中国创新产品更快通过世界卫生组织预认证。

盖茨基金会与昆药集团股份有限公司合作,在双氢青蒿素片开发的过程中提供支持,不仅致力于推动中国优质抗疟药物通过世界卫生组织预认证(PQ),更为全球抗疟药品市场注入新的高质量供应来源。通过国际标准的认证,昆药集团的产品能够加入全球公立采购体系,有效缓解全球药品供应压力,提升非洲等疾病高发地区的药品可及性,为全球疟疾防控事业提供药物保障。

2025年1月,昆药集团双氢青蒿素哌喹片(科泰复)首次获得全球基金订单,其被运往非洲国家布基纳法索,用于疟疾防控。

“过去二十年,全球在被忽视的疾病领域的研发投入累计近1000亿美元,共有183种相关产品获得世卫组织预认证并得以应用,相关疾病致死人数降低了30%,每1美元的投入带来的社会回报达112美元。”龚文峰表示,中国具备良好的技术和创新的能力,有着成熟的疾病防控经验,可以通过这些技术的转移及培训,帮助非洲和东南亚的国家建立本土化的生产能力和疾病防控能力。

(活动主办方供图)