科技日报记者 罗云鹏

8月26日,深圳迎来经济特区建立45周年。回望来路,深圳走过了“三来一补”(来料加工、来样加工、来件装配和补偿贸易)的第一增长曲线和跟随创新的第二增长曲线。如今的深圳,正借力新一轮综合改革试点,蓄势开启“从0到1”原始创新的第三增长曲线。

深圳的创新,根植于改革开放的沃土,融于“敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干”的特区精神之中。而创新的动力来源之一,便是深圳始终将开放包容、务实高效的“基因”融入留人、做事的全过程。

引来万千“追梦人”

创新之道,唯在得人。漫步深圳街头,“来了就是深圳人”的城市欢迎语随处可见。

“深圳只用13个小时就留下了我。”回顾“留深”过程,深圳东壁科技数据有限公司创始人吴登生不由感慨,在深圳各级部门的支持下,他仅用一天就解决了公司注册、场地选择、税务等问题。

不久前,“东壁指数”在深圳问世。这项由中国机构首次自主系统创立和发布的全球学术期刊评价指标体系,正是由吴登生创办的公司研发。

45年间,如吴登生一样与时代脉搏共振的“追梦人”,在深圳不断涌现。截至目前,深圳已拥有高层次人才2.62万人,技能人才406万人,各类人才总量达700万。值得一提的是,共有920名深圳学者入选全球前2%顶尖科学家榜单。

深圳市委科技创新委员会办公室主任、市科技创新局局长张林向科技日报记者介绍,深圳始终把人才看作最宝贵的财富,当作城市发展最强大的生命力。“深圳正在不唯地域、不问出身、不求所有、不拘一格、不遗余力地引进、培养、使用、服务各类人才。”张林说。

从“一张床、一间房、一套房”的无忧安居体系,到“一张办公桌、一间办公室、一层办公楼”的乐业办公体系……深圳正以真金白银,优化人才的工作、生活条件。时下,一片创新人才的乐土已然在深圳落成。

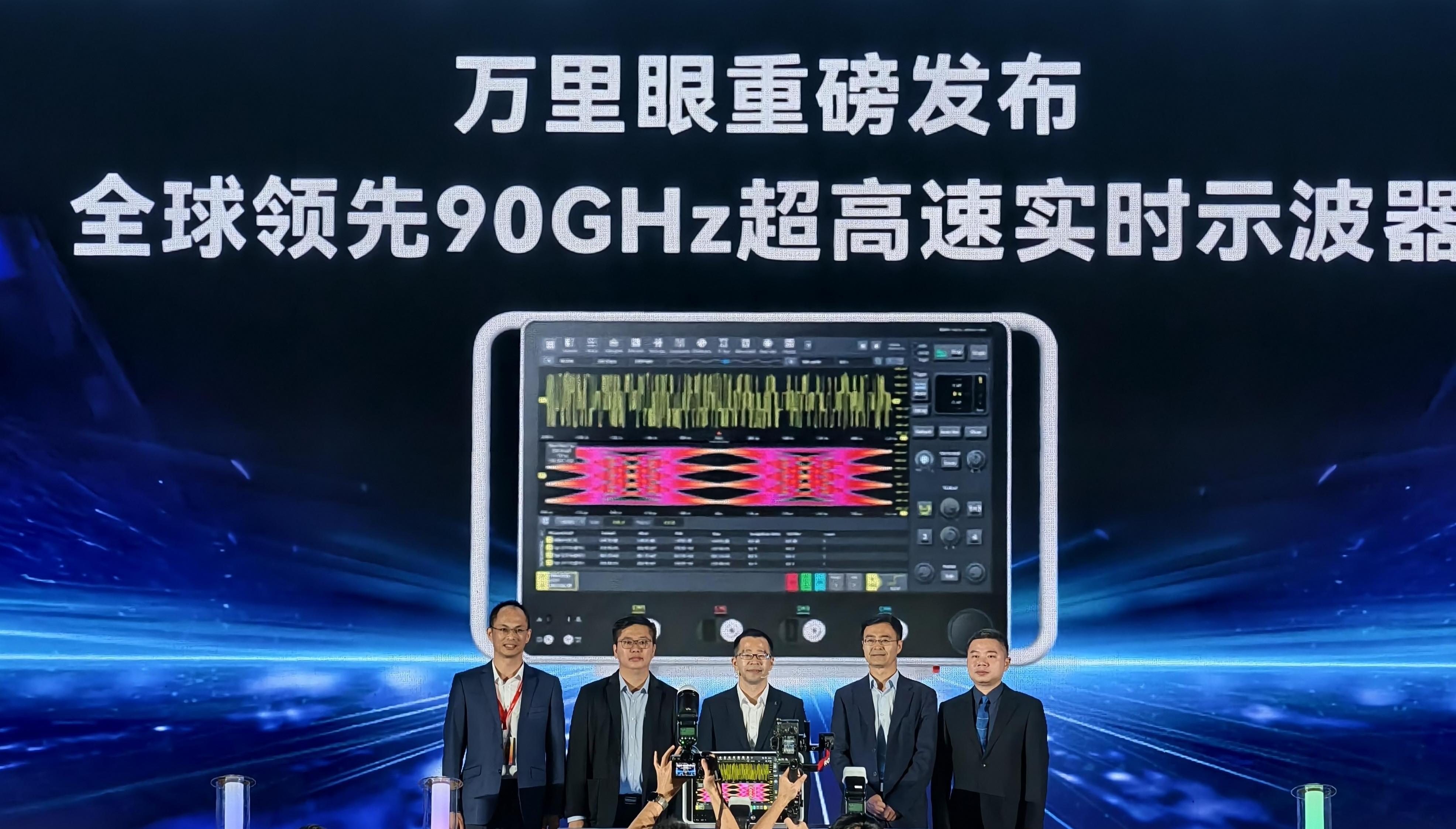

闯出自主创新路

45年间,深圳走出了一条以企业自主创新为动力、以产业创新积累财富并反哺科技创新的独特道路。

在深圳,90%以上的创新型企业是本土企业,90%以上的研发机构、研发人员、研发资金都在企业,90%以上的职务发明专利和重大科技项目发明专利也都出自企业。

以腾讯集团为例,自2018年至今,企业的研发投入已超过3795亿元。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群首席执行官汤道生表示,腾讯正立足打造“好用的AI”,将前沿技术转化成有实效、有温度、可进化的智能产品和解决方案。

数据显示,2023年深圳R&D(研究与试验发展)经费投入2236.61亿元,其中企业研发投入占全社会研发投入的93.3%。

在深圳奥比中光科技集团股份有限公司展厅内,各式机器人灵活穿梭、井然有序。赋予它们“看得清、看得快、看得懂”能力的,是一双智能“慧眼”。“通过传感器和AI算法,我们实时采集并生成高精度的人、物、空间三维模型,让各类智能终端具备感知能力。”公司创始人黄源浩介绍,目前国内市场上每10台服务机器人中就有7台长着该公司造的“眼睛”。

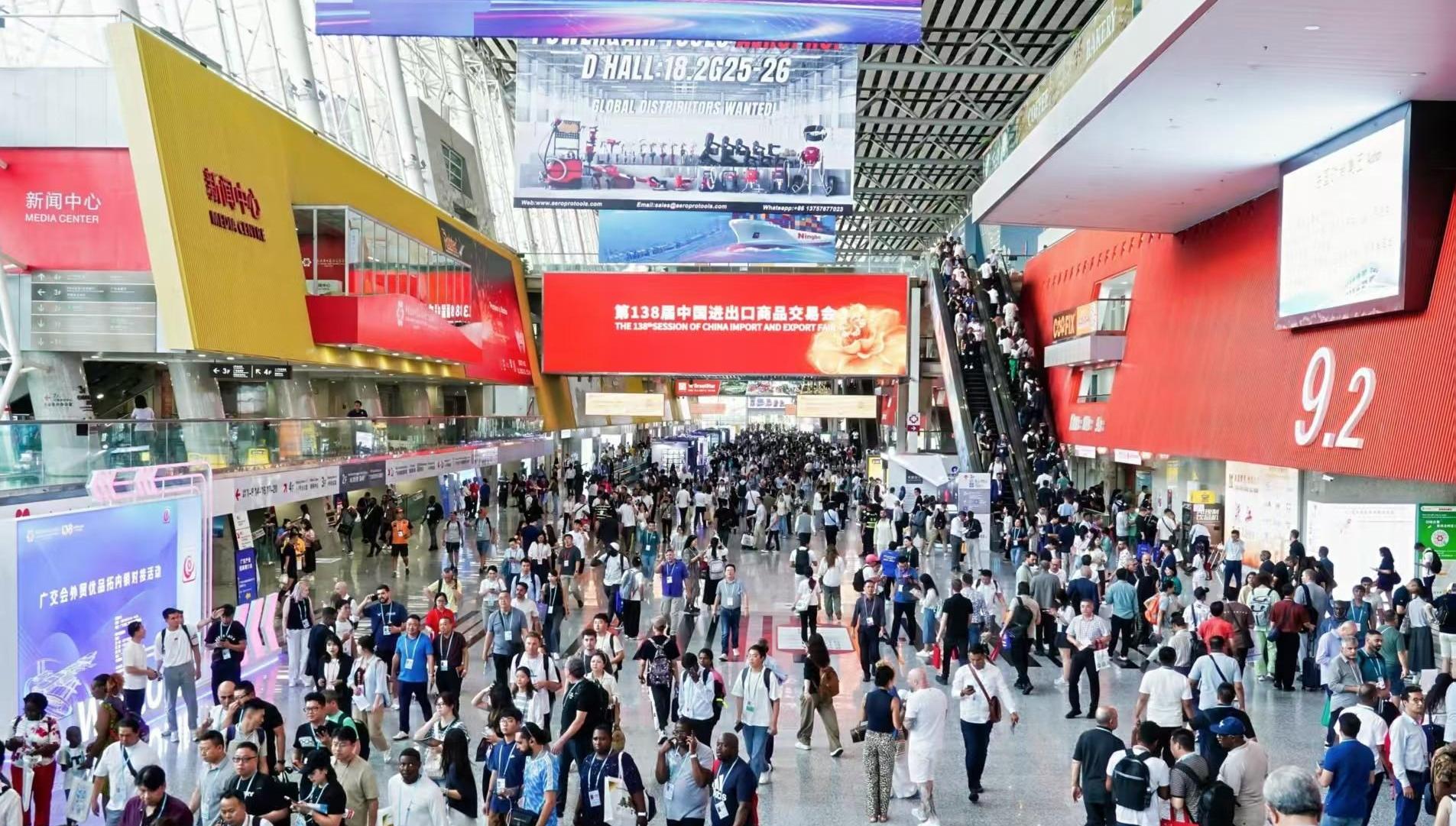

搭建发展大舞台

创新的火苗需要强大的产业生态来承接与放大。随着具身智能机器人产业持续走热,深圳已催生出“具身智能机器人示范街区”“机器人谷”“机器人湾”等产业集聚区,并形成“1小时产业圈”。而机器人产业,只是深圳“20+8”产业集群中的冰山一角。

中国(深圳)综合开发研究院院长助理、数字经济与全球战略研究所所长曹钟雄认为,深圳把整座城市变成永不落幕的试验场和孵化器,以大制造、大服务搭建科技场景,迭代技术、壮大企业,形成了大企业顶天立地、中小科技企业铺天盖地的“热带雨林式”创新生态。

在这一过程中,深圳政府部门对企业提供着实实在在的支持与帮助,让各类人才有“来了就能干成事”的底气与信心。以深圳“我帮企业搭场景”专项行动为例,政府部门在先进制造、低空经济、金融服务等领域开拓应用场景,累计发布近200个“城市+AI”应用场景,为企业创新提供舞台。

十几天前,在深圳工作3年的钟鸣完成公司注册。他告诉记者:“在深圳,几小时跨街道就能‘手搓’一台样机、几杯‘下午咖’便能达成合作。”

深圳市发展和改革委员会主任郭子平说:“通过无事不扰、有求必应的贴心服务,深圳让‘社恐’的老板们可以自在经营、发展壮大。”

从“时间就是金钱”的紧迫到“来了就是深圳人”的胸怀,再到企业自主创新构筑起顶天立地的产业支柱,深圳始终勇立潮头,以开放包容汇聚全球智慧,以务实高效催生无限可能。

网友评论

网友评论