科技日报记者 杨仑

在吉林,共和国工业脊梁淬炼而成的钢铁之银,承载着“工业摇篮”的光荣与梦想;长白林海绵延千里的风光之绿,孕育着绿色发展的无限生机;松辽平原沃野万顷的丰饶之金,担负着保障国家粮食安全的战略使命……

“十四五”以来,吉林立足自身资源禀赋与产业基础,着力培育发展新质生产力,围绕制造业、新能源、现代农业三大支柱,展开了一场以科技创新为支撑的深刻变革,推动吉林在高质量发展的赛道上加速换挡、奋力前行。

从“红旗”车轮滚滚向前,到“复兴号”动车风驰电掣;从西部“陆上三峡”的绿色风光,到抢占未来能源高地的澎湃“氢”流;从“梨树模式”守护下的黄金玉米带,到科技赋能的“米粮仓”……这一抹银、这一片绿、这一缕金,正以前所未有的力量深度融合,共同为吉林的全面振兴画卷绘就最绚丽的时代底色。

“智”造升级 动能澎湃

走进中车长春轨道客车股份有限公司(以下简称“中车长客”)的动车组数字化装配产线,未来工厂的气息扑面而来。AGV无人搬运小车运送着零部件,在指定工位间悄无声息地穿梭,工人与机械臂的配合无比默契。

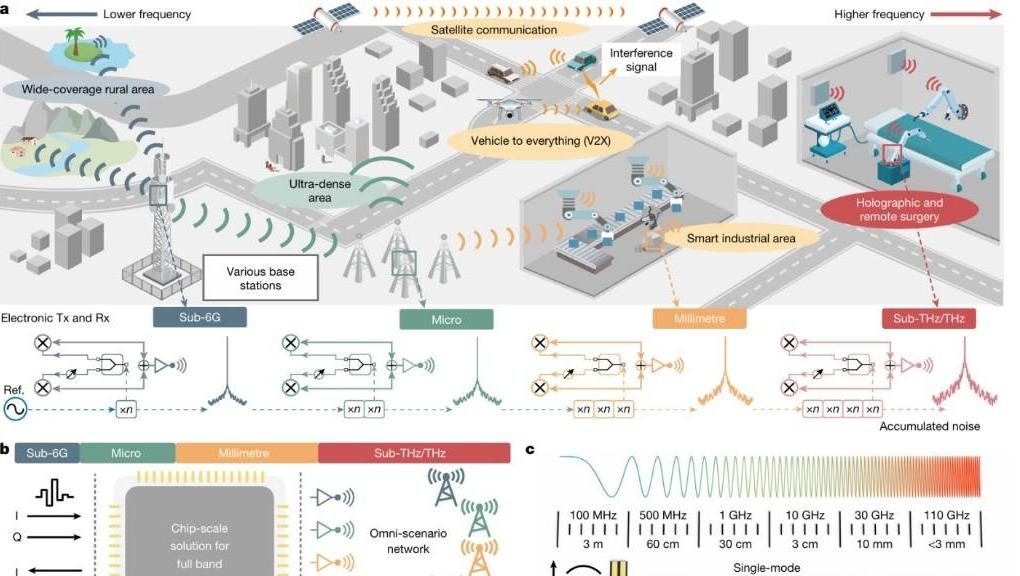

中车长客高级技师姚智慧手持终端设备扫描零部件上的二维码,全息投影便将三维作业指南精准“套”在部件上,整个作业流程一目了然。在这里,每一颗螺丝都有可追溯的“身份证”。这套融合了5G与物联网的智能产线,使得由4万多个零部件组成的列车,整体装配效率提升了40%。

高效的智能产线,是研发前沿产品的坚实基础。在中车长客的厂房内,国内首辆超导电动高速磁浮列车就像一张闪闪发亮的“金色名片”。该列车采用高温超导技术,通过超导磁体与轨道线圈形成的强大磁力,达速后可实现无接触悬浮运行,最高时速可达600公里,堪称“贴地飞行”。

中车长客的厂房缔造了“和谐号”“复兴号”等响当当的产品,它们的背后离不开科技的硬核支撑。作为中国轨道交通装备研发、制造和服务的龙头企业,中车长客拥有国家轨道客车系统集成工程技术研究中心、轨道交通车辆系统集成国家工程研究中心等技术创新平台,构建了具有国际领先水平的动车组、地铁、磁浮列车等九大产品平台30个主型产品。

如果说中车长客定义了未来出行的速度,那么中国第一汽车集团有限公司(以下简称“一汽集团”)则在探索智能制造的深度。

在一汽集团红旗繁荣工厂,科幻般的场景已成日常:人形机器人在28秒内精确无误地完成抓取、搬运、码放操作,娴熟而稳定。一汽集团体系数字化部项目管理工程师景宽告诉记者:“我们从工作流程中梳理出十大类37个场景,目前在搬运、拣选和检测等方面对人形机器人进行了尝试性应用。”

中车长客和一汽集团的蓬勃发展是吉林加快推进创新型省份建设,探索创新途径,挖掘创新要素,释放创新活力的生动注脚。近年来,吉林大力推动传统产业转型升级,在重大技术装备、关键零部件和重点新材料领域连续突破或打造61项重大技术和标志性产品,推动传统制造企业不断向产业链、价值链高端攀升。

绿色向新 乘势而上

当风呼啸着掠过松辽大地,松嫩平原的风车开始缓缓转动,在天边划出银色的弧线。

“一年两场风,一次刮半年。”曾经困扰当地的恶劣天气,在新能源时代成为宝贵的资源。如何将蕴藏丰富的风能资源转化为稳定、可控且高价值的经济动能,是吉林能源战略的核心课题。绿氢作为风能的重要储能与利用形式,可通过电解水技术由风能转化,发展绿氢产业因此成为吉林将资源优势最大化的关键举措。

7月26日,首创“绿氨规模、混合制氢规模、直流微网和固态储氢”等4项全球之最的大安吉电绿氢合成氨一体化示范项目正式投产。走进该项目中控室,风光资源变为绿色能源的过程清晰可见:来自松嫩平原的风电和光伏电力,通过大规模电解水制取绿氢,再将部分绿氢就地转化为更易于储存运输的绿氨,构成了从能源生产到能源存储、再到化工原料生产的完整闭环。

松嫩平原的风光资源禀赋得以充分转化成保障国家能源安全的新动能。国家电投大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目总指挥宋树林介绍:“通过绿氢消纳绿电,绿氨消纳绿氢,源网荷储一体化,我们可以实现从电到氢,再到氨的全产业链生产与管理。”

在吉林省洮南市,上海电气洮南市风电耦合生物质绿色甲醇一体化项目已产出全国首批规模化绿色甲醇。这些甲醇将通过“洮南生产—陆海联运—上海加注”的模式,登上法国达飞海运集团的集装箱班轮,作为船用燃料走向国际市场。这是行业内首次实现“风电制氢+生物质气化”双路径耦合技术大规模生产绿色甲醇,同时打通绿色燃料从内陆生产基地到国际港口的链路,形成规模化中长期商业闭环。

能源是经济社会发展的重要物质基础和动力源泉,是不可忽视的“国之大者”。“十四五”以来,吉林省能源领域固定资产投资屡创历史新高,2024年能源及关联产业项目投资突破1100亿元,是“十三五”末的6倍;吉林省能源生产结构也在持续优化,水电、风电、光伏发电、生物质和垃圾发电等可再生能源装机2919.62万千瓦,占总发电装机比重达62%,与“十三五”末相比增长94%。

“我们打造了四种‘绿电+消纳’的模式,是将吉林宝贵的新能源资源优势加快转化为产业优势、发展优势、竞争优势的重大创新。”吉林省能源局副局长刘学锋说。

科技赋农 仓廪可安

在吉林,科技创新不仅驱动着工业腾飞、能源变革,更深深扎根于脚下这片珍贵的黑土地。作为国家粮食安全的战略基石,吉林正以科技为驱动力,为“天下粮仓”注入源源不断的新动能,确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

走进松原市乾安县农垦发展集团大遐农业综合开发有限公司,维修工人忙碌着穿梭于各种农机具之间,为即将到来的秋收做准备。

该地区属于典型的半干旱地区,风沙大、年降雨量少,土壤类型以盐碱土和淡黑钙土为主。十余年前,吉林省农业科学院的科研团队来到这里。他们带来的一整套高产高效栽培技术模式,使曾经贫瘠的土地变得富饶。

科研人员利用水肥一体化、浅埋滴灌种植方式进行合理密植,将植株从每公顷45000株提升至75000株,并配套了全产业链采用精密播种、测土配方施肥、秸秆翻埋还田、行走机械北斗导航等现代农业技术。大遐农业综合开发有限公司总经理刘启雷激动地说:“过去,我们每亩地玉米产量只有600公斤,现在增长到800公斤,平均产量提升了30%。”

黑土地是被誉为“耕地中大熊猫”的农耕土壤,利用好黑土地是吉林农业科技的另一大攻坚方向。四平市梨树县聚合中国农业大学、中国科学院、中国农科院等顶尖科研机构,依托国家重点研发专项,以长期田间实验攻坚黑土地保护难题,为可持续农业发展提供硬核支撑。

吉林省农业农村厅厅长刘翔宜介绍,2024年吉林省粮食产量达到853.2亿斤,居全国第4位,单产居粮食主产省第1位,粮食调出率超过60%。现在,全国每10斤商品粮中就有1斤来自吉林,为国家粮食安全作出了突出贡献。

网友评论

网友评论