科技日报记者 吴纯新 通讯员 王颂佳

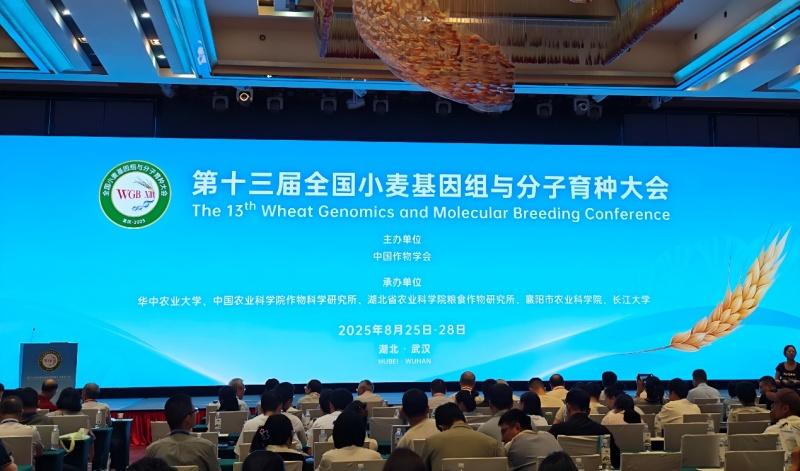

8月26日,第十三届全国小麦基因组与分子育种大会在湖北省武汉市开幕。

开幕式上,中国作物学会秘书长刘录祥表示,本次会议旨在围绕小麦基因组与分子育种领域的最新进展开展深入研讨,集中展示我国在小麦种质资源、基因挖掘、技术创新及品种培育等方面取得的突出成果,推动科研单位与企业之间的协作攻关,助力我国小麦产业实现高质量发展,为国家粮食安全提供坚实科技支撑。

华中农业大学副校长郭刚奇介绍,本届大会是我国小麦研究领域最高水平的学术交流平台之一,学校将全力做好会议服务,营造良好的学术环境,推动小麦学科创新发展。中国工程院院士、中国农业科学院作物科学研究所研究员刘旭回顾了我国小麦基因组学研究从跟跑、并跑到部分领跑的发展历程,他说,近年来我国科研团队在小麦多倍体基因组学、种质资源创新等领域取得一系列重大突破,不仅培育出一批高产抗病新品种,也在国际学术界发出强有力的“中国声音”,但当前仍存在基础研究与应用转化之间的脱节问题,呼吁加强系统性和跨单位合作研究,进一步聚焦生产中的实际问题。

据了解,本次大会设置特邀报告、专题研讨等多种交流形式,内容涵盖小麦及其近缘物种的基因组研究、基因编辑、人工智能辅助育种、种质资源创新与利用等前沿议题。邀请来自清华大学、河南农业大学、中国农业科学院等多家单位的专家学者将在会议期间分享最新研究成果。开幕式后,同步举行了向湖北省捐赠小麦种质资源仪式。

未来三天,与会学者将围绕“基因组与分子育种”这一主题,开展更加深入和广泛的学术交流,为我国小麦科技创新的跨越式发展注入新动力。

本届大会由中国作物学会主办,华中农业大学、中国农业科学院作物科学研究所、湖北省农业科学院粮食作物研究所、襄阳市农业科学院及长江大学共同承办。

(受访单位供图)

网友评论

网友评论