科技日报记者 李均 策划 赵英淑 滕继濮 王菲

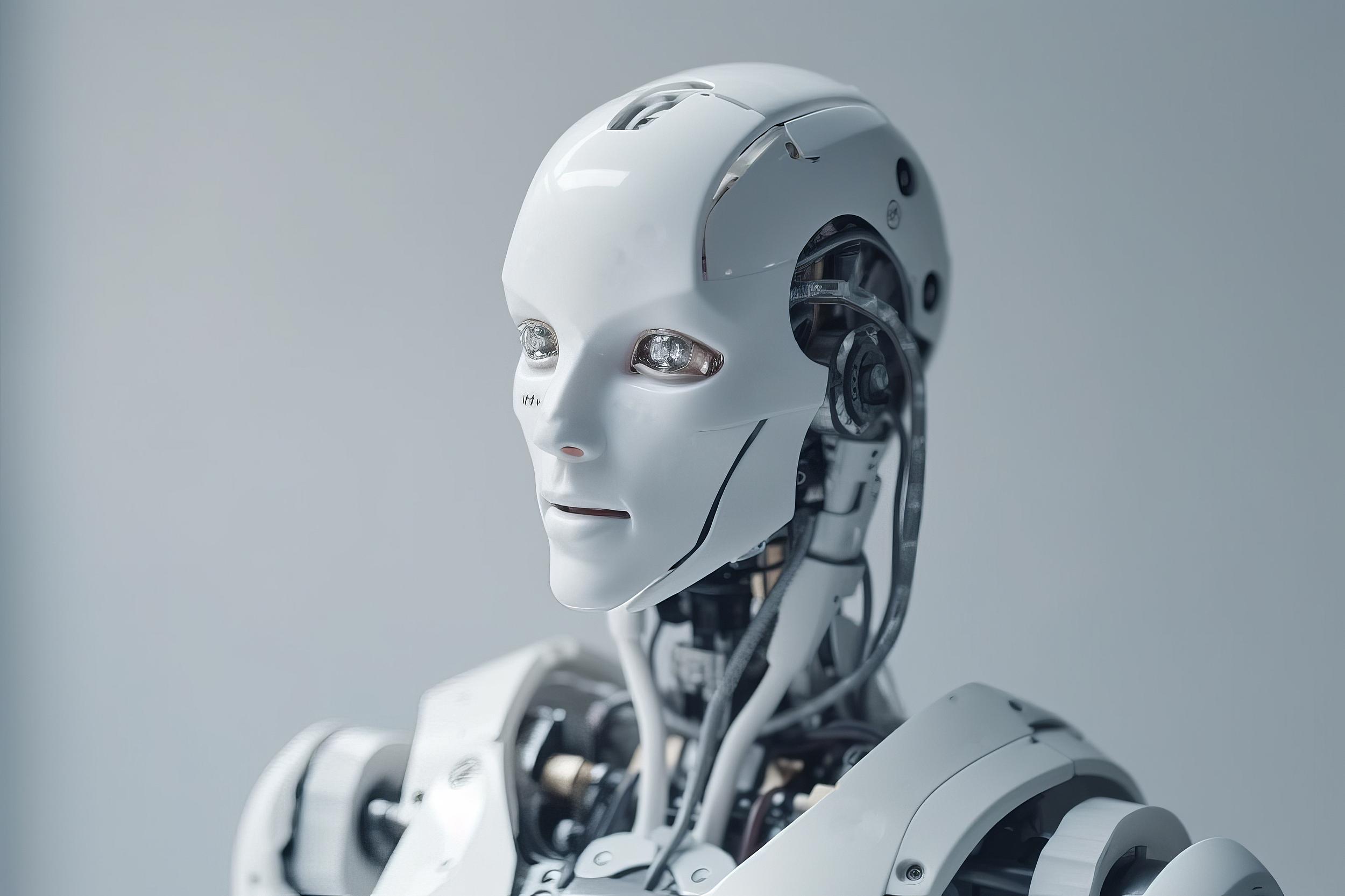

初秋的傍晚,位于南山区的深圳市养老护理院内,乐声舒缓,“赛博养老搭子”机器人正陪伴老人练习太极拳;与此同时,在2000多公里之外的青岛街头,身披铠甲的人形机器人正在路演引流,吸引着行人目光……在机器人产业大热的当下,众多企业正抢抓这一发展机遇。

2025年上半年,我国机器人产业营业收入同比增长27.8%,工业机器人产量37万套,服务机器人产量高达882.4万套,同比分别增长35.6%和25.5%。

在政策与资本的双重推动下,人形机器人迎来了前所未有的史诗级风口。投资热度不断攀升,相关企业在半年内激增11万多家。然而,技术短板显著、生产成本高企、应用场景不足以及产业人才缺乏、相关标准缺失等问题,也在考验着产业的可持续发展能力。

技术与资本共振,催生未来赛道

进入8月以来,在2025世界机器人大会、2025世界人形机器人运动会等大型活动上,人形机器人魅力尽显:全球首款自主换电人形机器人打破“单次续航短”行业瓶颈;工业人形机器人能在油污、粉尘环境中自主识别箱体;服务机器人不仅会做爆米花,还能通过群机协同完成酒店客房配送……

从2023年《人形机器人创新发展指导意见》《“机器人+”应用行动实施方案》出台,到今年“具身智能”首次写入政府工作报告……在一系列政策驱动下,作为具身智能的最典型形态,我国人形机器人产业加速进化。

地方政府迅速布局。北京、上海、浙江、山东等十余个省市出台政策,将具身智能/人形机器人作为推动经济高质量发展和产业升级的重要抓手。

互联网巨头争相卡位。京东三个月内投资6家具身智能企业;腾讯已投资智元机器人和宇树科技等至少两家具身智能机器人公司;美团投资超10家相关企业……

资本市场一片欢腾。数据显示,2025年上半年,国内具身智能产业链发生144起融资事件,总额高达195亿元,平均单笔融资1.35亿元。

机器人企业如雨后春笋般冒出。企查查数据显示,截至8月25日,国内机器人相关企业数量为1292398家,其中智能机器人企业953640家。半年内新增智能机器人企业114931家,近15天新增9957家。

“目前我们已为近30家机器人企业提供金融服务。”上海科创银行创新金融副总裁黎自舜透露。

记者调查发现,除了一些受追捧的明星企业,部分腰部以下团队,选择转战三四线城市后获地方政策性补贴“输血”。“项目估值水涨船高,大家都看好产业的未来前景。”江苏某市一位招商专员表示。

“近期,人形机器人赛道‘吸金’能力前所未有,在资本市场表现尤其亮眼。”江苏南京职业投资人武亦闲说。

“人形机器人产业和应用正展现出强劲发展潜力,迈入‘技术突破—资本涌入—场景落地’的加速期。”中国电子学会理事长徐晓兰在2025世界机器人大会论坛上表示。这场由技术与资本共振掀起的热潮,催动人形机器人从实验室走向舞台、走向工厂、走向零售和千家万户。

“科研工作者、创业者、投资者及围观者共同催化了这个万亿级赛道,拥有了将AI从虚拟空间投射在现实世界的无限可能。”资深媒体观察人士张辉满怀期待地表示,“一批伟大的人形机器人公司将脱颖而出。”

技术人才标准之困,阻碍产业发展

在资本的沸腾和市场的高预期背后,人形机器人产业悄然面临着一场考试。

人形机器人由“大脑”“小脑”与本体三大部分构成。其中,“大脑”以AI大模型技术为核心,肩负着环境感知与智能决策的重任;“小脑”则专注于实时监控运动状态,确保动作的精准与流畅。

“只有两者协同默契,才能指挥本体完成各种复杂任务。”具身智能“大脑”“小脑”供应商、苏州阿帕奇机器人技术有限公司市场总监韦杰文说。

为推动“大脑、小脑、肢体”等一批关键技术取得突破,2023年10月,工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》。在政策引导下,目前我国人形机器人核心部件的国产化率已超70%,但高端芯片和核心算法平台仍受制于国际供应链的波动。

“核心在芯片,难度在大模型,挑战在算法,关键在零部件。”中国机电一体化技术应用协会常务副会长、教授级高级工程师王继宏说。

今年8月,在上海举行的2025中国具身智能机器人产业大会暨展览会上,深圳大象安泰科技有限公司展位的两款人形机器人颇为吸睛。

“它们可从事迎宾、歌舞等服务,引导3倍的客流进店。”公司商务总监李建博坦言,“不过,它们的动作都是预设的,尚不具备真实场景决策能力。”

得益于我国人形机器人技术的突飞猛进,人形机器人正快速渗透进日常生活:从笨手笨脚地递送爆米花,到按规程制作煲仔饭;从棋盘对弈、展示足球技巧到组装精密零件……然而,国金证券股份有限公司发布的研报指出,当前国内人形机器人企业的智能化水平普遍不高,一旦任务链变长,机器人往往出现误判物体属性、重复无效动作等“搞笑场面”。

宇树科技发布的G1格斗款人形机器人相比上一代,其稳定性和抗干扰能力有了显著提升,出拳速度更快、力道更大、动作也更加流畅。但业内人士指出,这款机器人仍需手动遥控,更多的是将本体性能挖掘到极限。

“只有不断提升人形机器人的自主学习能力,才能使其适应更多场景的工作。”宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司测试工程师白一鸣向记者表示。

“在千变万化的环境中抽取操作世界的基本模型,同时像人一样下意识地改造世界并执行,需要考虑到两点。”上海交通大学人工智能学院副院长卢策吾在2025世界机器人大会上演讲时说,“一是泛化性,即见过、未见过的物体能够被理解;二是鲁棒性(指系统抵抗故障和干扰的能力),保证任务能够被鲁棒地执行。”

“打个比方,就是要找到克服‘排斥反应’的方法,让机器人具备举一反三的能力。”浙江人形机器人创新中心技术总监许学成博士比喻道。

记者走访发现,人形机器人还普遍面临续航时间只有2到4小时的困境。“高智能往往对应高能耗,大模型或GPU芯片配置都是‘电老虎’。”柏奥尼克机器人(宁波)有限公司工作人员屠航宙说,机器人动作柔性越强能耗越大,也容易导致电池发烫甚至宕机。

电池续航时间短受多重因素影响。市场上用于新能源汽车的电池体积较大,并不适合人形机器人使用。江苏某电池企业电芯工程师张艺伟介绍:“当前行业主流电池类型为三元锂电池和磷酸铁锂电池。虽然前者能量密度高,续航时间较后者长,但易引发热失控、火灾甚至爆炸事故。”

“当前,电池续航还未成为人形机器人厂商优先关注的问题。”高工机器人产业研究所所长卢瀚宸说。

技术瓶颈催生人才“需求清单”。近期,多地发布急需紧缺人才目录,机器人研发总监、系统操作员等成为引才重点。人形机器人产业面临的人才困境,源自传统教育体系与新兴产业需求之间的系统性脱节。

德国宇航中心机器人及机电一体化研究所原访问学者、永久雇员石晶新调研我国多所高校后发现,不少从事人形机器人研究的教师并不真正了解行业。“他们写论文厉害,但与实践脱节,难以培养出懂技术、通算法兼具实操能力的复合型毕业生。”石晶新认为,“机器人技术迭代周期缩短,课程建设跟不上技术发展也是造成人才短缺的原因。”

当前,车企跨界打造人形机器人的浪潮正席卷全球。据不完全统计,国内至少有19家车企入局,引发行业标准争议。“执行汽车行业标准还是工业机器人标准?医疗机器人是否要考医师资格证?这些都是问题。”集智联机器人(苏州)有限公司销售经理成煜坤说。

我国人形机器人种类多样,每家企业都在采集数据,过程中浪费惊人。上海载科智能科技有限公司销售主管侯林深说,“甲公司采集的数据不给乙公司用,乙公司研发的模型也不能用在丙公司的本体,急需通过制定标准集聚资源。”

此外,生产成本高、刚需场景不足等问题,同样制约我国人形机器人产业健康发展。

“政产学研用”协同,破解发展瓶颈

当前人形机器人产业面临的多重挑战,需要系统性智慧来破局。

面对投资热度高涨的现象,武亦闲认为,国家层面要加强规划引导,城市与城市间不做重复的事,打造“一地一品”的特色集群。他建议,政府基金领投而不控股,以可转债形式投入,待企业达到量产指标后再转股。这有助于减少一哄而上。

浙江灵巧智能科技有限公司产品总监刘征则表示:“投资方向要结合本地产业特色,瞄准尖端技术和薄弱环节攻关。”上海市机器人行业协会办公室副主任、会员部主管许多则建议,推动数据共享,鼓励中小企业购买技术成熟企业的全套产品,通过应用场景训练打造各具特色的应用。

针对缺乏尖端AI模型和足够训练数据的问题,北京亦庄日前启动“具身智能社会实验计划”,开放近千个真实场景数据采集点。国家地方共建人形机器人创新中心总经理许彬表示,开源、开放是推动技术进步和产业繁荣的重要途径。

屠航宙进一步建议,可建设“数据工厂”,通过雇人穿戴人机交互装备捕捉数据,高效训练机器人。对此,非夕机器人科技有限公司汽车业务总监宗林林表示认同:“可与AI结合打造自适应机器人,像人一样手眼配合完成复杂任务。”

针对电池续航时间短等痛点,宁波均普人工智能与人形机器人研究院有限公司机械工程师洪枫建议,为人形机器人安装可拆卸电池,及时更换、补能是破题方式之一,还可通过改进结构和算法,优化能量管理来降低能耗。“还要引导行业突破电池续航、散热效率、电机承载能力等关键技术。”洪枫说。

中国科学院院士欧阳明高曾指出,人形机器人电池需在能量密度、成本和安全性间找到平衡点。2025年将是技术路线分水岭,半固态电池若能将成本控制在150美元/千瓦时以下,有望率先打开市场。

上海近日出台《具身智能产业发展实施方案》,以“真金白银”支持关键技术攻关。“建议重点开发模块化解决方案,推动其在不同企业人形机器人身上无障碍使用。”韦杰文说,“未来,希望它们能像真正的生命体那样应对未知环境。”

智联招聘报告显示,今年1至5月,人形机器人算法工程师、机械结构设计工程师招聘职位数分别同比增长479%、239%,呈“井喷式”增长。

如何破解人才短缺问题?目前,多地已成立机器人创新中心,多方联合培养人才。刘征建议:“可引导职教学子参与数据采集,培养应用型人才,在丰富产业链的同时拉动就业。”石晶新则认为,要进一步挖掘医疗、康复等应用场景,通过市场调节倒逼人才向应用端集聚。

“在研发人才端,要鼓励高校设立机器人交叉学科,构建‘产学研用’创新生态。”江苏理工学院机械学院机器人专业教师强红兵博士建议,“还要重视青少年职业启蒙与规划,未来5到10年为产业输送跨学科、复合型人才。”

刚刚闭幕的2025世界人形机器人运动会,展示了人形机器人的高阶能力,但其通用性、安全性及技术标准化等问题仍须破题。

北京市社会科学院副研究员王鹏认为,统一标准不仅能构建技术语言与评价体系,为多场景应用提供量化依据,还能推动技术迭代从“参数竞赛”转向场景需求驱动。

“我国应持续加大在具身智能、人机协作等新兴领域的研发投入,促进跨行业、跨场景下的数据共享与协同,为人形机器人技术研发和分级分类标准制定提供有力支撑。”人机智能技术与系统教育部工程研究中心主任、电子科技大学机器人研究中心主任程洪建议,“国内头部企业要积极参与国际标准制定,争取话语权,通过建立产品标准互认体系促进国际贸易和合作。”

北京人形机器人创新中心标准负责人任容玮期待,随着分级标准的落地,人形机器人有望突破“展示性智能”,走向真正的“通用智能”。

内卷没有出路,突围才是关键。“这是一场接力赛——资本跑完第一棒,技术、场景和政策这三棒要跟上。”程洪说,征途漫漫,唯有奋斗,中国机器人产业一定能够在全球科技版图上镌刻闪亮的中国坐标。

【记者手记】

开启未来之门

科技日报记者 李均

2025年,被认为是人形机器人的量产元年。

八月的一个午后,在上海某汽车制造厂车间内,几个银灰色的身影在产线间穿梭——这是人形机器人在进行螺栓拧紧、物料搬运实训。经一年多实习,500台工业版人形机器人将批量“转正上岗”。

这样的场景,与中国电子学会近日发布的《人形机器人十大潜力应用场景》不谋而合:不仅包括工业制造、养老照护、农业生产等领域,还涉及电站操作、石油化工产线巡检等人工作业安全风险高的工作以及一些应急场景,为人们描绘出人形机器人应用于各行各业的未来图景。

未来已来,日升不殆。日前,记者走访长三角多家人形机器人企业发现,头部玩家已集体转向“场景深耕”:有研发团队甚至蹲守工厂数月,只为优化一个“弯腰取放零件”的动作轨迹。“小步快跑”的实训数据积累,每一步都瞄准降本增效的具体目标,每一个微小的进步都足以令人振奋。

而这,就是人形机器人产业的缩影——虽然处于“婴儿期”,却充满希望:从实验室里“鲤鱼打挺”的原型机,到完成精密操作的工业版人形机器人,产业正以超线性的速度突破临界点,完成从0到1量产道路上的加速奔跑。

然而,奔跑的路上并非一帆风顺。人形机器人产业在初期发展阶段确实面临诸多挑战,但是,文中提及的这些问题也是任何颠覆性技术发展过程中的必经阶段。正如上世纪计算机从房间大小的“巨兽”演变为今日掌中之物,技术进步与规模化应用必将推动人形机器人走向成熟。若假以时日,它必将成长为改变世界的巨人。

在业内,2025到2027年被认为既是技术瓶颈的攻坚期,也是场景匹配的验证期,更是政策供给的关键期,需要多方协同,实实在在地助力这个承载着人类“智能伙伴”想象的产业,真正“跑”进工厂、医院、家庭。毕竟,真正的“加速跑”,从来不是速度的游戏,而是生态的共振——当关键技术、刚性需求与制度供给同频,中国人形机器人终将大步走向世界。

网友评论

网友评论