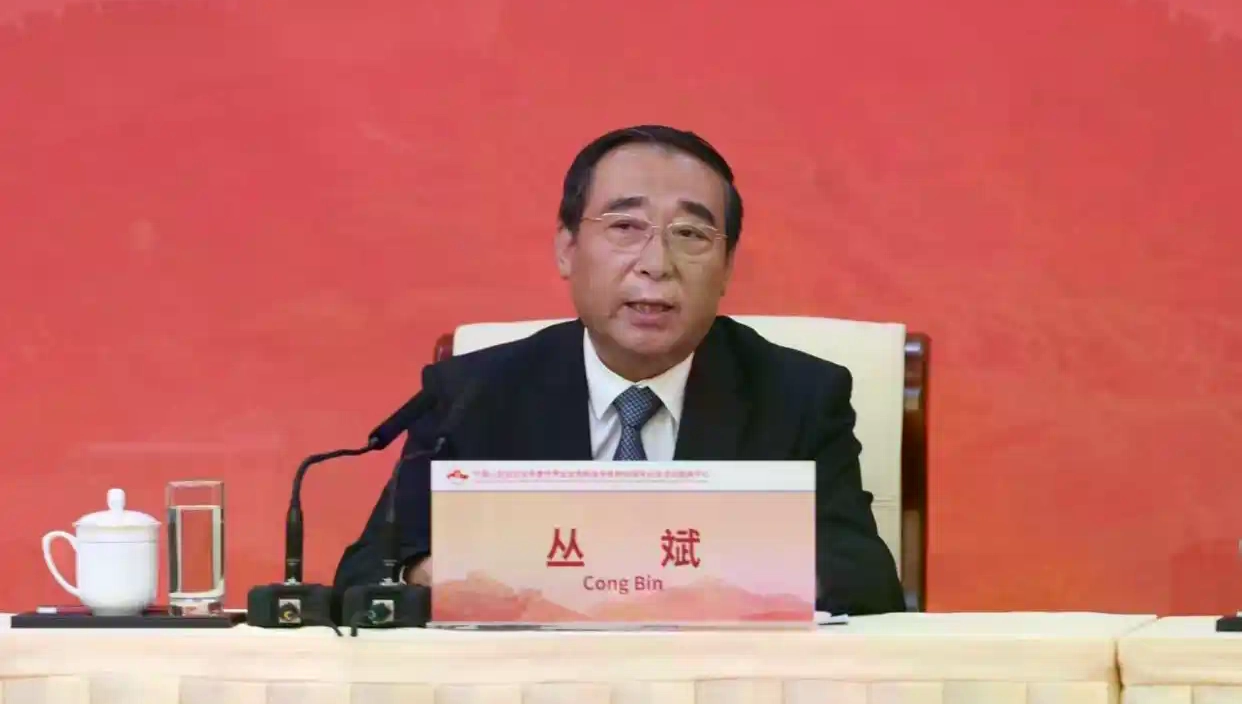

科技日报记者 王姗姗

近日,影视剧《生万物》中的“试春气”情节引发网友关注和讨论。剧中,农民在立春时,将空竹筒插入土地里,再将鸡毛放进去,过一会鸡毛从筒里飞出,便意味着“春气”已至。对此,有不少自媒体和权威媒体将“试春气”解释为“土壤热传导”现象。

“春气”是什么?“试春气”和“土壤热传导”有何关联?如何科学认识“春气”?科技日报记者就此采访了中国科普作家协会会员、天体物理学博士孙正凡。

“春气”来自天上的阳光而非地下的阳气

“在山东部分地区,至今仍有鸡毛‘试春气’的说法。但从科学角度看,‘鸡毛飞 春气到’并无可靠依据。”孙正凡告诉记者,“春气”是古人指代阳气的一种民间说法,古人认为,四季循环交替是由阴阳二气相互转化、此消彼长所致,阳气在春季上升,夏季最盛,秋季下潜,冬季伏藏。立春时,阳气会从地下升出,催动鸡毛飞起,标志着大地初醒,新的一年收成有望。

孙正凡表示,节气最初是对气候、物候演变规律的总结。随着认识的不断深入,古代天文学家依据太阳在黄道上的运行位置的计算,创造出了二十四节气,用于指导农事活动。立春为二十四节气之首,是“春天的第一天”,在每年公历2月4日前后。当节气变化时,可能会有气体的升降,但极其微弱,不足以让鸡毛飞起来的,在立春这一特定节气点让鸡毛飞起来的概率更低。此外,阴阳二气是中国古代哲学阐释宇宙本源的一种概念,并不真实存在,更不存在古人想象的“阳气上升”。

随着《生万物》的热播,网络上还流传着“试春气”情节的科学依据是“土壤热传导”理论,是地温、气温与空气运动共同作用,甚至有网友呼吁将此纳入地理考试范畴。该说法认为,立春前后,太阳直射点逐渐北移,北半球接受的太阳辐射增强,地表吸收热量后,地表热通量由负转正,土壤从“吸热”转为“放热”,浅层地温逐步回升,引起空气膨胀向上溢出,致使鸡毛飞起。

孙正凡表示,上述说法看似科学,实际上是对自然现象的一种错误解读,更不能作为地理考试题目误导学生。

他解释道,首先,立春时,太阳直射点还在南半球,并非网络上流传的直射北半球。其次,太阳光照在大地上,热量是向下传导的,而非向上的。立春后,在太阳照射下,黄淮流域的土地表面开始化冻,但深层土地还是处于冷冻状态,甚至在东北地区,还存在永久冻土层,说明了土地化冻并非地下热量上升所致,土壤从“吸热”转为“放热”的说法也不科学。

孙正凡表示,随着科学的不断进步,人们已认识到“万物生长靠太阳”,四季的更替与地球绕太阳公转有关,而非阴阳二气,“春气”来自天上的阳光而非地下的阳气。同时,随着现代计算机技术的成熟,如今已经能精确测算出未来数百年甚至更长时间的二十四节气的具体时刻。

“鸡毛试春气”源于古代的“葭灰占律”

孙正凡告诉记者,用鸡毛“试春气”的历史渊源,可追溯至古代的“葭灰占律”——古代天文学家设想的一种音律识别节气的方法。

“葭灰占律”的具体做法是,在密闭的房间内放12根长短不一的中空竹管,分别对应黄钟、大吕等十二音律。竹管内放一层芦苇内膜的灰烬,即葭莩灰。古人认为,随着节气时刻的到来,地下“阳气”升起,促使葭莩灰从相应的竹管内飞出,发出不同音响。若发出黄钟律,则意味着冬至时刻的到来,大吕律则对应大寒节气时刻。

“葭灰占律”融合了古代天文历法、阴阳五行、音律、声学、气象、地理、农业等领域知识,在民间广为流传,王冕的《立春日》中“葭吹六管动飞灰,便觉春从地底回”就是对“葭灰占律”的形象描述。“鸡毛试春气”是“葭灰占律”演变出的民间传说简易版本。

“如上述所说,阴阳二气并不存在,因此千百年来,‘葭灰占律’的实验也从来没有成功过。”孙正凡说,此外,“立春竖鸡蛋”也是民间用来测节气的一种民俗活动。1945年,美国《生活》杂志报道了重庆人民在立春期间竖鸡蛋的习俗,当时人们认为,立春时,南北地球引力达到平衡,会拉扯着将鸡蛋竖起来。但事实是,让鸡蛋竖起来“只需耐心和一点点技巧”,和地球引力并无关系。

几千年来,葭莩灰和鸡毛并没有按照预想的那样,在特定节气到来时准确地发生相应的变动,无数实验也表明鸡蛋在任何时间都可以竖起来,这些看似“科学”的说法被不断证伪,却流传至今,背后有着特定的历史原因。

在古代,天文学计算日月运行规律时存在较大误差,也没有万有引力和微积分等先进的科学理论。因此,古人只能根据阴阳五行等理论行实验,很难无法精确计算天体的运行轨迹,对节气计算的准确性也缺乏把握。当观测结果与预想相悖时,没有可以替代的先进科学的理论,错误的认知无法消除,最终导致谬误流传。

“面对先人的尝试和探索,我们绝不能站在现代科学的制高点予以全盘否定。”孙正凡表示,《生万物》中的“试春气”情节引发热议,反映出了人们对习俗传承的热衷,呼应着中国古代先民对土地的敬畏和依恋,对自然的敬畏以及对宇宙的接力探索精神,已然成为了传统文化不可或缺的一部分。

网友评论

网友评论