科技日报记者 付丽丽

8月29日,在市场监管总局召开的食品安全专题新闻发布会上,国家卫生健康委食品安全标准与监测评估司副司长宫国强透露,由国家卫生健康委同市场监管总局修订的《食品安全国家标准 保健食品良好生产规范》(GB17405)拟于近期发布。

宫国强介绍,新标准主要从保障消费者健康、促进产业发展、指导监管实践等方面完善了指标设置和管理规定等内容,与修订前相比,内容调整较大,标准文本从原先的10个章节增加到14个章节,并增加了资料性附录。

具体来讲,在保障消费者健康方面,新标准对原料和生产过程管理等提出了更高要求。例如,原料管理方面,针对非纯化的发酵产物原料可能带来的食品安全风险,增加了索取此类原料菌株或菌种鉴定、遗传稳定性、安全性等证明材料或报告的要求,并要求企业如果自行生产此类原料时,应建立生产管理体系,确保使用原料的安全性和功效。

在促进产业发展方面,新标准强调企业要落实主体责任,建立健全全链条食品安全管理责任体系和制度,提升企业管理水平。例如,要求企业开展生产过程验证,从而确保生产工艺、操作规程达到预期效果,并明确企业应根据产品质量安全控制要求及作业区清洁程度验证情况,确定生产环境指标的合理监控频次,以保证生产环境能够持续满足标准要求。

在指导监管实践方面,新标准作为强制性食品安全国家标准,为监管工作提供了更为明确、细化的执法依据,在原料、辅料、包装材料、生产工艺等技术要求方面,与保健食品注册及备案管理要求紧密衔接,增加了保健食品管理的综合效力。

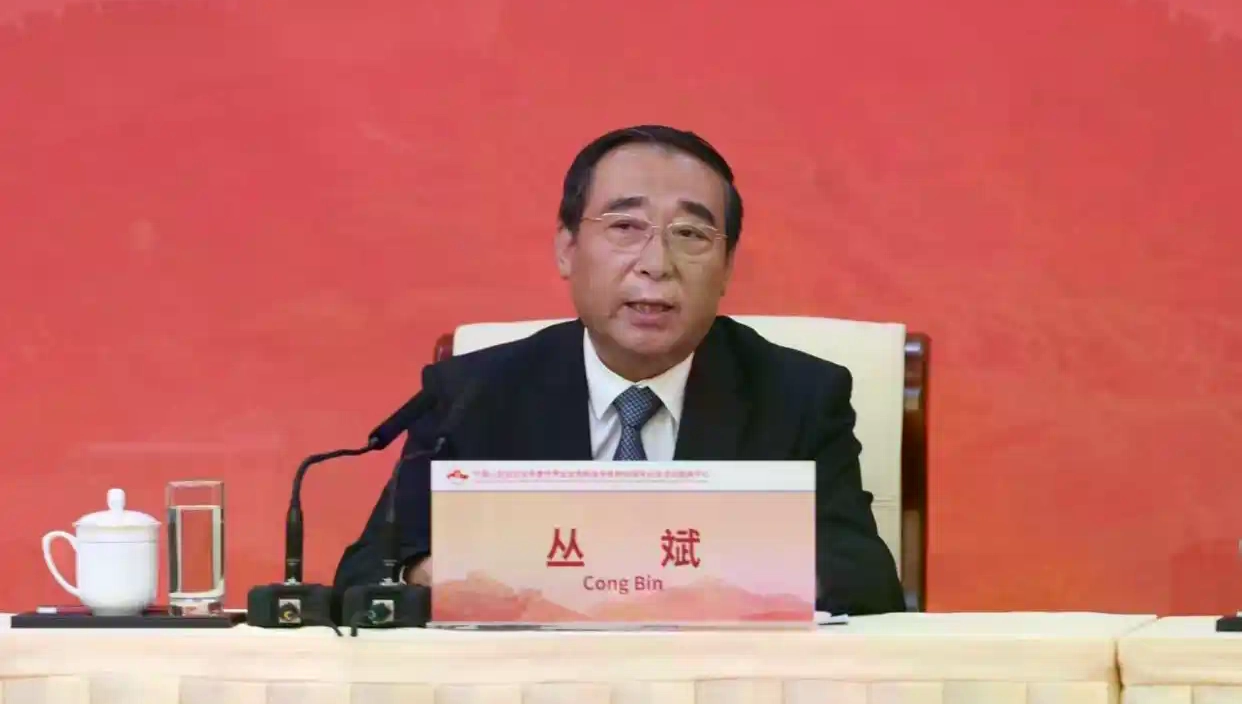

市场监管总局特殊食品司司长刘松涛介绍,近年来,我国保健食品行业稳步发展,不断满足健康消费需求,但也出现了虚假宣传、夸大功能、误导消费等问题。为此,市场监管总局等七部门自2020年起组织实施保健食品行业专项清理整治5年行动,旨在推动市场秩序进一步规范,质量安全水平进一步提升。

“5年来,全国共抽检保健食品17.5万批次,对抽检发现的不合格食品及时采取下架、召回、处罚等措施,有效防范安全风险。”刘松涛说。

刘松涛表示,通过5年清理整治,保健食品质量安全更有保障,抽检不合格率连续5年低于0.6%;责任落实更为到位,生产企业每年自查报告率和发现问题整改率均达100%;市场秩序更加规范,企业合规意识和消费者满意度不断提升。

会上,中国消费者协会秘书长王振宇特别提醒,“保健品”与保健食品有很大的区别。“保健品”涵盖的范围非常广泛,没有明确的法律界定,是消费者对声称具有功能或者功效的食品、用品的俗称。比如,宣称“保健酒”“增高粉”“瘦身咖啡”的食品,宣传具有特定保健作用的床垫、理疗仪、饮水机等日用消费品等都属于“保健品”范畴。

而保健食品是根据我国食品安全法依法注册或者备案的特殊食品,具有明确的法律定位,可以声称明确的保健功能,其他食品不得声称保健功能。在现实生活中,“保健品”市场客观存在虚假宣传、误导消费的现象,消费者要选择正规保健食品,确保消费安全。

网友评论

网友评论