科技日报记者 王禹涵

西北工业大学校史馆内,陈列着一口锈迹斑斑的铜钟,当阳光透过窗棂洒在这口铜钟上时,80多年前那段烽火岁月里的琅琅书声仿佛在耳边回响。

这口钟见证了中国高等教育史上的一个奇迹:在抗战最艰难的岁月里,一所顶尖工科院校在秦巴山区的偏僻村落中坚守8年,培养出11位院士、1400余名工程技术人才,用科技之火点亮了中华民族的希望之光。

分秒必争 苦读成风

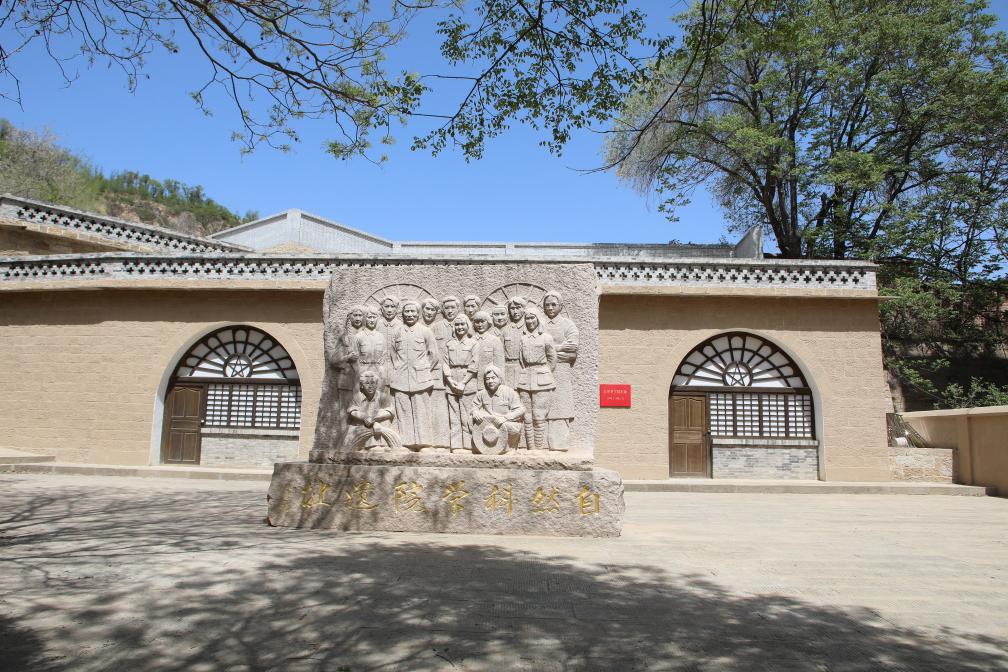

1938年,陕西汉中城固县古路坝村一座废弃的教堂里,国立西北工学院诞生。它由当时的国立北洋工学院、国立北平大学工学院、国立东北大学工学院和私立焦作工学院合并而成,是抗战时期西北地区唯一的高等工程学府。

彼时,华北之大,却安放不下一张平静的书桌。1937年抗战全面爆发后,平津高校纷纷内迁。高校师生们翻越秦岭,最终在这偏远的山村扎下根来。

教室是教堂的统仓,宿舍是简陋的茅屋,吃的是陕西特产“锅盔”加咸菜,点的是煤油灯;日军飞机不时从头顶掠过,轰炸声常常在耳边响起……但就是在这样艰苦的环境中,师生们展现出了惊人的毅力。

1941年入学的师昌绪,后来成为了两院院士、国家最高科学技术奖得主。“我与后来任清华大学校长的高景德虽然同住一间宿舍,却几个星期见不上一面。”他回忆道,当时高景德熬夜到凌晨才回,师昌绪则凌晨两点就起床去教室。“那时候,每个人都在拼。”师昌绪说。

夜晚的古路坝,煤油灯星星点点,彻夜不熄,被誉为“坝上长夜、七星灯火”。学生们分秒必争,苦读成风。1945年,国民政府举办全国高校专业考试,每个专业只取一名,国立西北工学院学子一举摘得多项桂冠,轰动西北。

1944年,抗战形势紧迫,担任院长职务的著名机械工程专家潘承孝带头报名参军,师生积极响应,参军人数占全院80%以上,创全国高校之最。在晚年,师昌绪这样总结那段岁月:“爱国心、救国心、报国心,是这一切的基础。”

严苛的教学锻造了卓越的人才。油灯如豆的教室里,走出了后来被誉为“中国微波通信与光纤通信的开拓者”叶培大、“两弹一星”功勋奖章获得者吴自良等一批科技栋梁。他们毕生践行着当年“科教救国”的誓言。

报国初心 薪火相传

抗战胜利后,各校复原。但西北工学院大部分师生仍扎根西北,成为西北工业大学的源头之一。古路坝的钟声虽已远去,但其点燃的精神火种仍在科研一线熊熊燃烧。从大飞机到载人航天、从航空发动机到探月工程,西北工业大学在航空、航天、航海领域继续书写着新时代的答卷。

该校校史馆的“第一墙”上,记录着学校创造的众多“新中国第一”——中国第一架小型无人机、第一型50公斤级水下无人智能航行器……在国庆60周年阅兵、国庆70周年阅兵和建军90周年阅兵中,由该校研制的多型无人机编队飞过天安门,接受党和人民检阅。

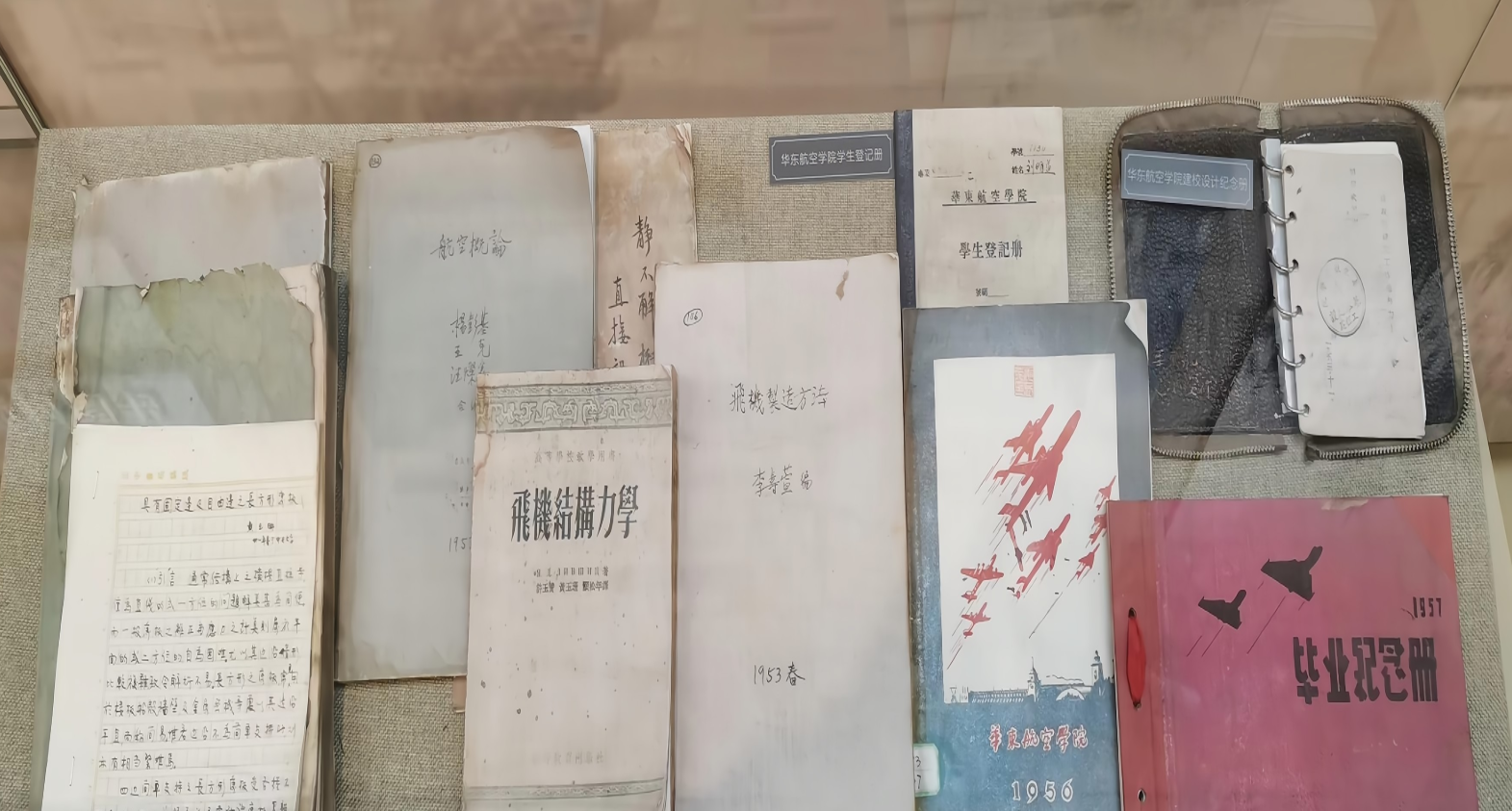

西北工业大学党委宣传部副部长陈仲昌表示,早在20世纪50年代,学校师生就在150天内完成我国首架农业飞机“延安一号”的设计制造。如今,新一代翼身融合民机、超音速大机动靶标等研究,继续领跑行业。

在运-20、直-20等“国之重器”的背后,有一个被称为“西工大现象”的人才奇观。民机三总师、系列航空发动机总师均出自该校。正如运-20总师唐长红所言:“母校教会我们的不仅是知识,更是‘愿意去、留得住、干得好’的担当。”这些成就,无不延续着抗战时期的“古路坝基因”。

如今,漫步于西北工业大学校园,满目葱茏,“为国铸剑”的雕塑静静地匍匐在大地上——一位勇士将头深埋于大地,双手高擎巨剑。“这尊雕塑诠释着西工大人80余年的坚守,低头是潜心钻研的执着,举剑是捍卫国家的决心。”陈仲昌说。

网友评论

网友评论