通讯员 温子瑞 科技日报记者 王禹涵

“这座塔是为纪念1940年至1945年晋西北抗战牺牲的烈士修建的。”9月4日,在陕西省神木市贺家川镇彩林村的抗战烈士纪念塔前,原村党支部书记贺丕鱼语气沉重地介绍。它不仅是一座建筑,更是一座精神的丰碑。该纪念塔高15米,石质塔身庄严挺拔,镌刻着贺龙、关向应、林枫等老一辈革命家的题词。

一座纪念塔、一所战地医院,静静矗立,既是历史的见证,也是精神的延续。贺家川镇,曾燃起抗日的烽火,如今正铺展乡村振兴的画卷。

时间回拨到1940年,日军进犯晋西北,晋绥边区机关及一二〇师后勤部队撤至黄河西岸的彩林村。这里成为重要的后勤基地,军民同心、共御外侮。

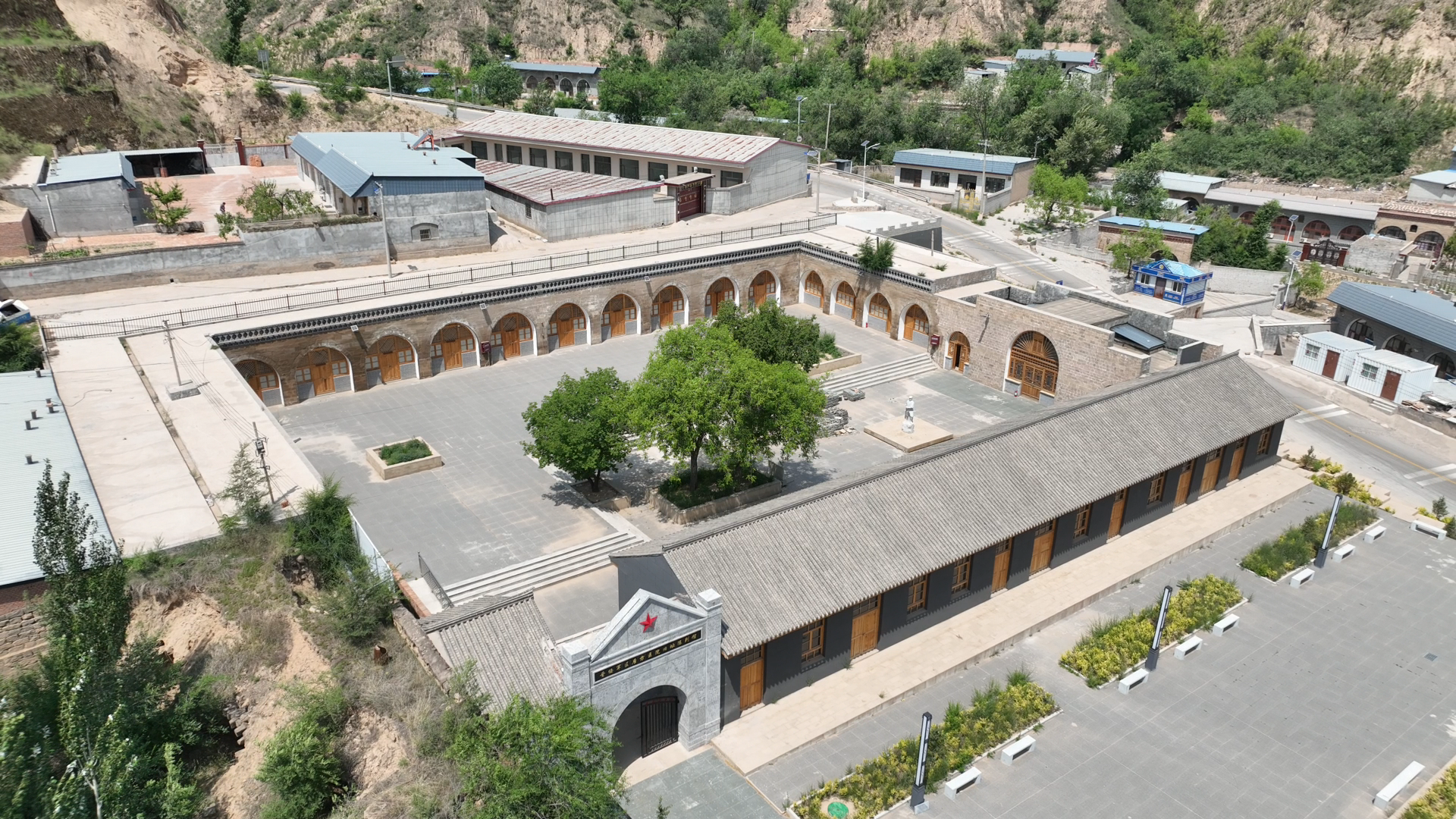

距离彩林村不远处,贺家川村保留着晋绥军区后方医院的旧址。1938年,医院随部队迁至于此,村民纷纷腾出炕头收治伤员,主动担任护理员,甚至帮忙抬担架、送物资。“当年,200余名医护人员在这里救治过无数战士,最多时驻有2000余人。”晋绥军区后方医院旧址陈列馆管理员孟军军介绍。

这里还留下了白求恩大夫的足迹。1938年5月,白求恩在此停留6天,诊治200多名伤员,完成20多台手术,还亲自指导医护人员制作夹板甚至献血。“这是八路军医护人员第一次见识输血技术。”孟军军指着还原的手术场景说道,“为了教学与防感染,还专门搭了二层观察台。”

在物资极度匮乏的年代,医务人员用草木灰消毒、桦树皮做夹板、草药代替西药,在烽火中守护生命。如今,旧址陈列的听诊器、手术刀、伤员衣物,仍在无声诉说着那段艰苦的岁月。

历史并未尘封,精神仍在传承。神木贺家川镇将红色基因转化为发展动力,走出了一条“红色传承+绿色发展”的新路。依托“一河一川”的自然条件,该镇大力发展特色农业,红枣、蔬菜、山地苹果、温室大棚等项目相继落地,不仅富了村民的“钱袋子”,也为红色旅游注入新活力。

如今,科技已成为推动当地产业升级的新引擎。从节水灌溉、智慧大棚,到电商销售、文化遗产数字化保护,贺家川镇正用现代科技赋能农业与文旅,让抗战老区焕发新的生机。

网友评论

网友评论