科技日报记者 王延斌

想象一下,在一座数万平方米的高楼中,根据需要将每个房间和走廊安装上传感器,如同神经网络感知着这座大楼的冷暖、湿度、能耗、人员行为等;AI加持下的“智能大脑”实时分析这些数据,自主决策,并转化为指令下达,整个大楼按照指令进入新的低碳运行状态……这是山东建筑大学智慧建筑与能源优化研究团队(以下简称“智慧建筑团队”)负责人李成栋教授向科技日报记者描述的场景。

该场景成为“建筑及园区数字低碳关键技术研发与应用”项目(以下简称“建筑低碳项目”)的关键部分。近日,该项目斩获了山东省科技进步二等奖。

实现“双碳”目标,直面“头号拦路虎”

“建筑能耗占社会总能耗的46.5%,建筑运行能耗占21.7%,解决建筑能耗是实现碳中和的关键战场。”李成栋的观点不是危言耸听。在他看来,建筑碳排放正成为整个行业实现“双碳”目标的“头号拦路虎”。

直面“头号拦路虎”,寻求解决之道并不容易。

在调研中,该团队发现,目前,大部分建筑及园区中空调、照明等能源设施缺乏有效管控,“节能靠经验,降费靠关机”;即使它们已部署了数字化装备,但平台也是“有骨头无大脑”,大量设备“只监不控”,导致用电成本不降反增。

“上述问题说明了智能建筑不‘智能’的现实,问题出在哪里?”智慧建筑团队首席科学家张桂青教授给出两个答案:第一,越来越多的建筑商追求建设过程的节能和建筑材料的绿色,存在着重建设轻运维现象,对建筑运行中能耗的智能管控投入甚少;第二,主导楼宇能耗自控系统的智能化技术被进口产品垄断,没有发挥应有的节能管控作用。

“对建筑业来说,未来降碳将在能源管控方式、用户用能方式以及电力交易方式三个方面迎来变革。”张桂青表示,瞄准能源管控方式做文章,他们的建筑低碳项目应运而生。

具体而言,提升建筑智慧化水平,这支团队在建筑设备的“感、算、控、管”上下了功夫。

李成栋向记者解释,建筑数据是量化碳耗的核心抓手。他们安装必要的传感器是为了“感”,等于为建筑园区安装了“碳感知神经网络”,传感器实时监测室内温度、湿度、电耗等众多隐形碳排放因素,并反馈到搭建的智慧平台上。“各种指标‘测得全’是这一阶段的特点。”李成栋说,上述能耗数据结合AI算法,能精准绘制碳排放图谱,让隐形碳排放变得“可见可算”,从而实现了建筑能耗“摸得透”的目标。

“园区减碳的关键在于‘数据驱动决策+技术集成创新’,也就是‘控’和‘管’,这也是我们打造的智慧平台的作用,达到‘调得优’‘管得好’的效果。”李成栋说,智慧平台如同大脑,生成碳足迹,动态追踪光伏、储能等核心指标;在此基础上,基于数据分析预测用能需求,合理规划设备运行,优化节能指标。

创新力如何,市场说了算

在曲径通幽的山东建筑大学校园里,智慧建筑团队在装配被动式超低能耗教学实验楼上夜以继日攻关。该团队成员彭伟副教授向记者表示,这栋基本不需要额外化石能源输入,依靠地源热泵技术和光伏供电的大楼是他们的第一个“客户”。在建筑低碳项目的加持下,该建筑贴上了“超低能耗”的标签。

实际上,这支囊括了暖通空调、自动化、计算机等十几个学科的科研团队是国内最早的一批投身智能建筑的高校团队。“1989年,我们就为11届亚运会的亚运村提供了空调自控项目。”在年逾六旬的张桂青看来,从人工智能与先进控制的基础研究,到建筑设备智能化与能源优化关键技术攻关,再到运维系统示范应用与成果转化,该团队的创新能力走到了国内前列。

这种创新力,市场已经给出了评价。

建筑高度为303米的济南绿地普利中心是目前济南正在运行的第一高楼,其面积高达19万平方米,制冷机房装机容量3700千瓦,年用电量1300万千瓦时。

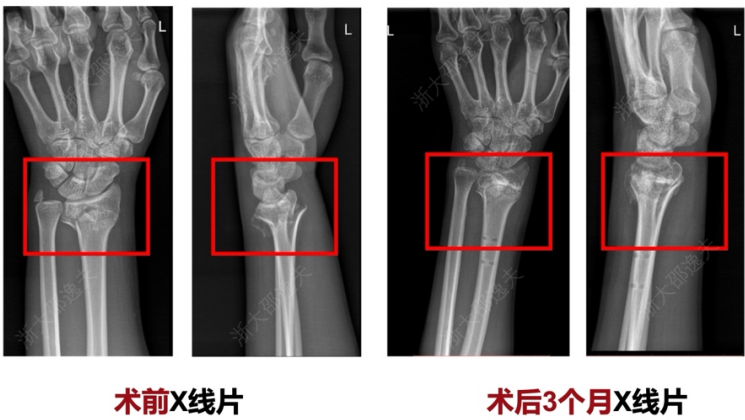

COP是衡量制冷系统机组效率的关键指标,智慧建筑团队介入改造之后,该大楼的系统COP从3.49提高到4.45,能效提升27%,借此入选了济南市智慧城市典型案例。

此外,该团队还与企业合作,将该相关技术在山东省400余个党政机关单位能源管理以及齐鲁医院、济南西客站等300多个大型公共建筑节能管控的典型工程中得到了推广应用。

李成栋表示,技术复杂度高,模型训练周期长,经济可行性挑战大,这三大特征为该项目筑起了技术围墙,在建筑市场需求缩减的大背景下,凭借核心技术脱颖而出。

李成栋向记者提供的一份数据显示,该团队已承担了20余项国家级、省级重大创新工程等纵向课题,50余项来自企业的横向课题;获得100余项智慧建筑、建筑节能、综合能源方面的发明专利,主持和参与编写了十余项国家和地方标准。

据介绍,该团队还积极拓展其他应用场景,比如该团队成员马昕副教授等人正与清华大学、山东大学等高校合作,开展“屋顶光伏+经济储能+直流配电+柔性负荷+有序上网”新型电力能源系统研究,解决光伏系统的消纳难题。

(受访者供图)

网友评论

网友评论