科技日报记者 陆成宽

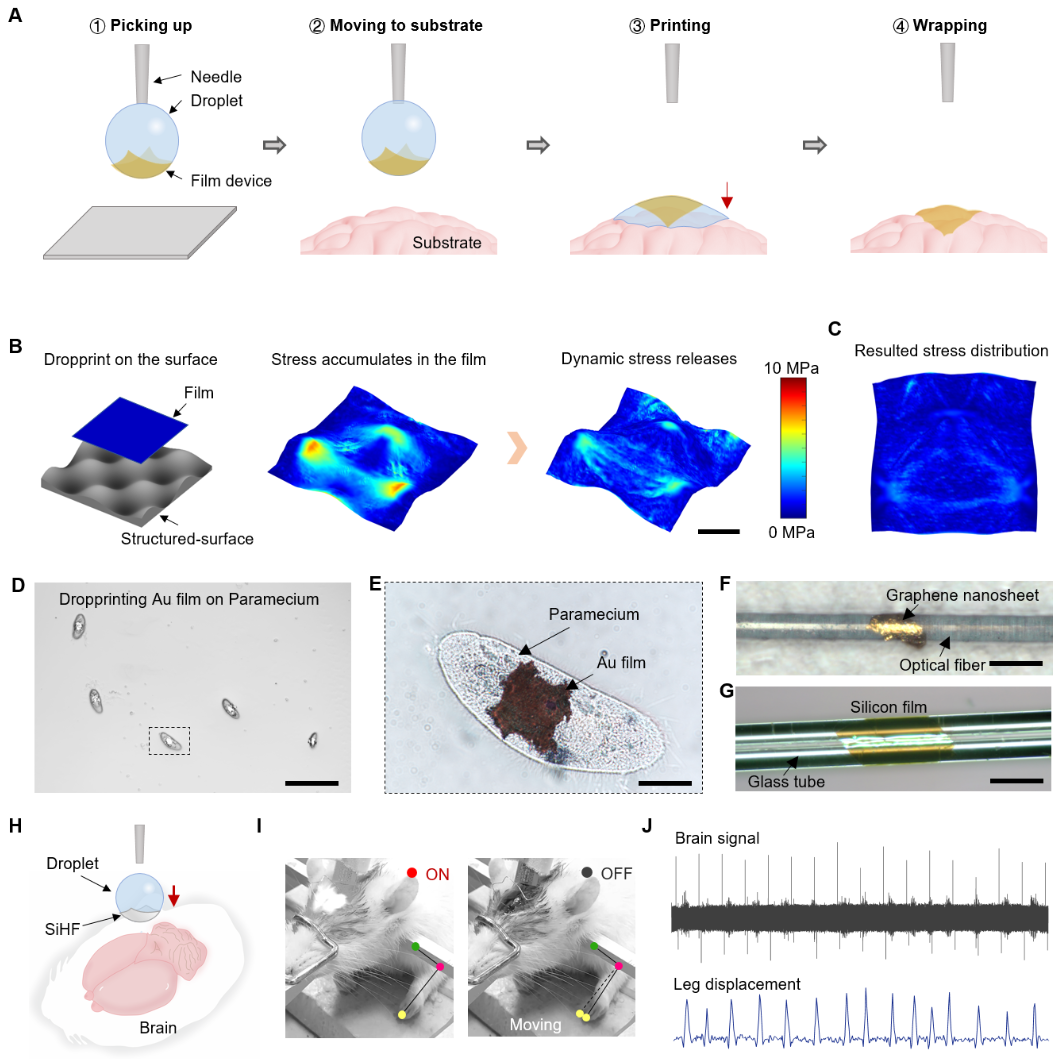

我国科学家利用一滴水,成功破解超薄器件难以与三维表面贴合的难题。来自中国科学院化学研究所等单位的科研人员,开发出一种名为“液滴打印”的新技术,能够将超薄电子器件完整、精准地转移到各种复杂三维曲面上,甚至可在活体组织表面实现无损贴合。这一突破性研究成果12日在线发表于《科学》杂志。

在可穿戴设备、脑机接口、神经修复等前沿领域,经常需要将厚度仅如发丝的超薄电子器件,贴合于生物组织表面。但由于这类器件极为脆弱,使用一般的贴膜方法容易导致材料断裂或功能失效。“如何让电子薄膜在不受损的情况下,紧紧贴合在各种复杂表面,是柔性电子技术走向应用的关键挑战之一。”中国科学院化学研究所研究员宋延林说。

在这项研究中,科研人员受印刷技术启发,别出心裁地利用一滴水作为转印媒介,在薄膜与目标表面之间形成液体润滑层。该液层不仅能产生均匀的毛细作用力,逐步将薄膜“拉贴”至复杂结构表面,还能让薄膜在液体上有限滑动,有效分散应力,防止破损。通过调控液滴成分,还可实现细胞培养、水下粘附等特殊需求。

在实验中,厚度仅150纳米的金薄膜被完美转印到微米级的草履虫表面、蒲公英纤维乃至活体小鼠的大脑皮层和坐骨神经上。科研人员通过光照刺激,成功触发小鼠腿部规律运动,并清晰记录到相应的神经电信号,证明转印后的器件与生物组织实现无损贴合并保持功能稳定。

宋延林表示,这项技术无需外部加压、不需表面预处理、不使用粘合剂,尤其适用于活体操作与复杂曲面场景,为发展新一代可穿戴设备、神经介入式器件及生物集成系统提供了关键技术支持。“随着科技的进步,推动文明发展的印刷术将不断焕发新的生机。”他说。

(中国科学院化学所供图)

网友评论

网友评论