科技日报记者 张晔 通讯员 张运

孟秋时节,大地铺金,江苏秋粮进入丰收季。9月22日,科技日报记者来到江苏省南通市海门区,只见这里的玉米长势喜人,今年种植的“苏玉161”“通玉1701”等新品种,较对照组增产均超10%。

扬州大学科研人员告诉记者,这些表现优异的玉米是经过大数据和基因组辅助育种设计鉴定出的“智慧品种”。

近年来,该校利用大数据、人工智能等数智技术赋能育种选育,攻克了数据融合共享、智能数据分析等数智育种关键技术,实现生物育种从“经验选配”到“精准设计”的迭代创新,大幅提升了品种选育的效率和质量,加速推进了生物育种产业化进程。

由“经验驱动”转向“数据驱动”

“传统杂交育种依赖经验和直觉,普遍存在耗时长、效率低、杂交表现难以预测等问题。”生物统计和数量遗传学专家、扬州大学徐辰武教授介绍说,以玉米选育为例,需要处理成千上万的种杂交组合、品种对比试验以及田间记录归档等烦琐工作,以往一个新品种至少需要8—10年才能完成选育到推广工作。

“‘一把尺子、一杆秤’的传统育种时代即将成为历史。”团队科研人员陶天云形象地介绍,过去科研人员用“尺子”测量作物株高、穗长等形态特征,用“秤”称量籽粒重量或产量,辅以“用脚踢、用眼瞪”的田间观察法,通过手感、目测评估植株抗倒伏性、籽粒饱满度等特性,面对繁杂的过程,任何一个环节失误都可能影响整个育种工作。

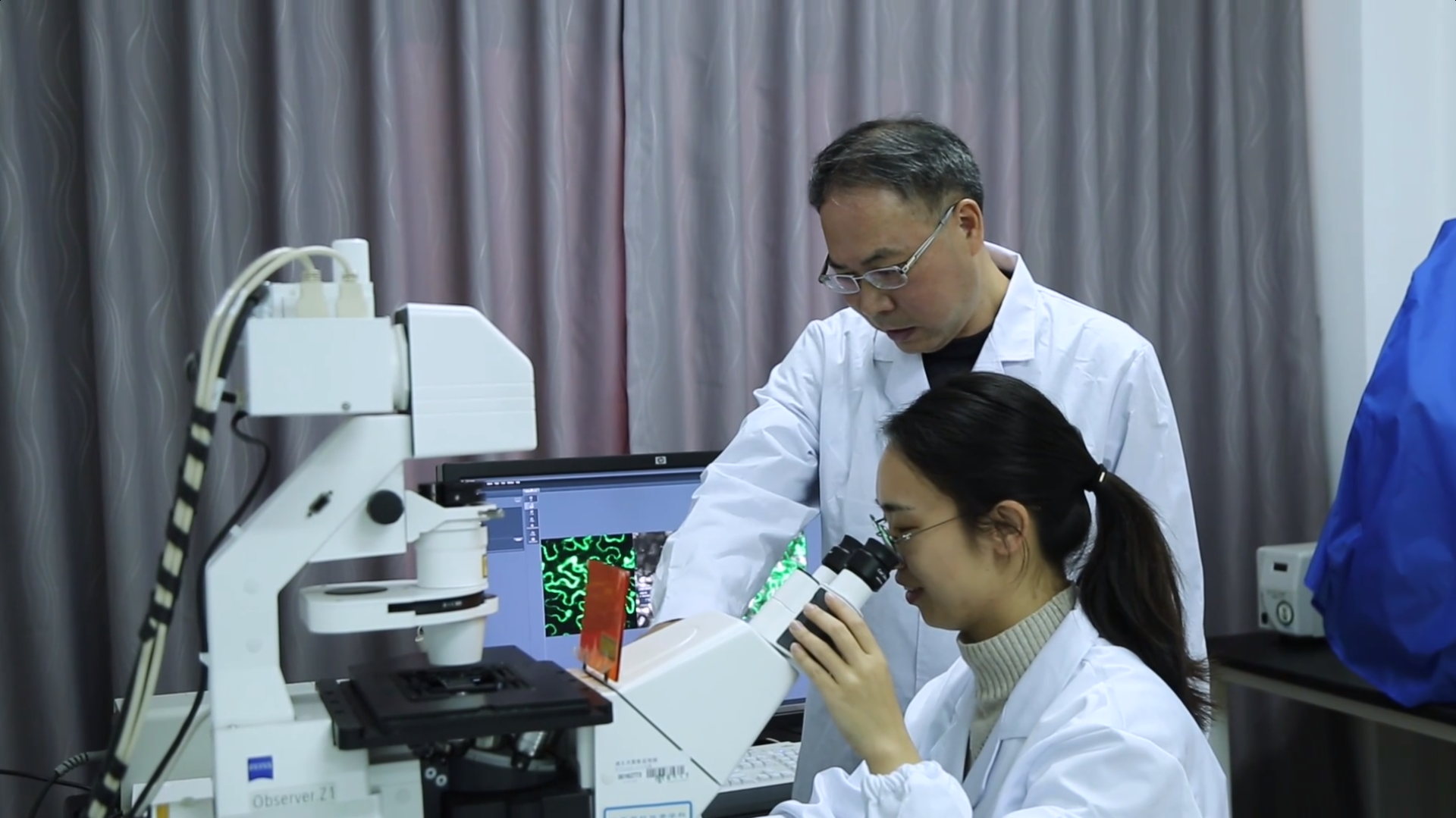

“人工智能+生物育种改变了低效的育种科研范式。”扬州大学作物数量遗传与分子进化研究团队徐扬教授介绍说,数智技术能够在对育种对象进行定性描述的基础上,综合运用分子生物学、遗传学、物候学等技术进行定量分析,进而通过信息感知、大数据和智能控制等数智技术进行精准评估、鉴定与筛选,从而实现精准化、个性化和智能化育种。

数智技术让育种过程可算可控

如果说传统育种是“大海捞针”,那么数智育种就是“定向撒网”。据介绍,数据采集智能转型、生物数据整合创新、智能算法效能跃升……种种数智技术在生物育种中的运用,正让每一片叶子的卷曲、每一粒种子的低垂都能吐露成长的秘密,赋能育种全产业链提质增效。

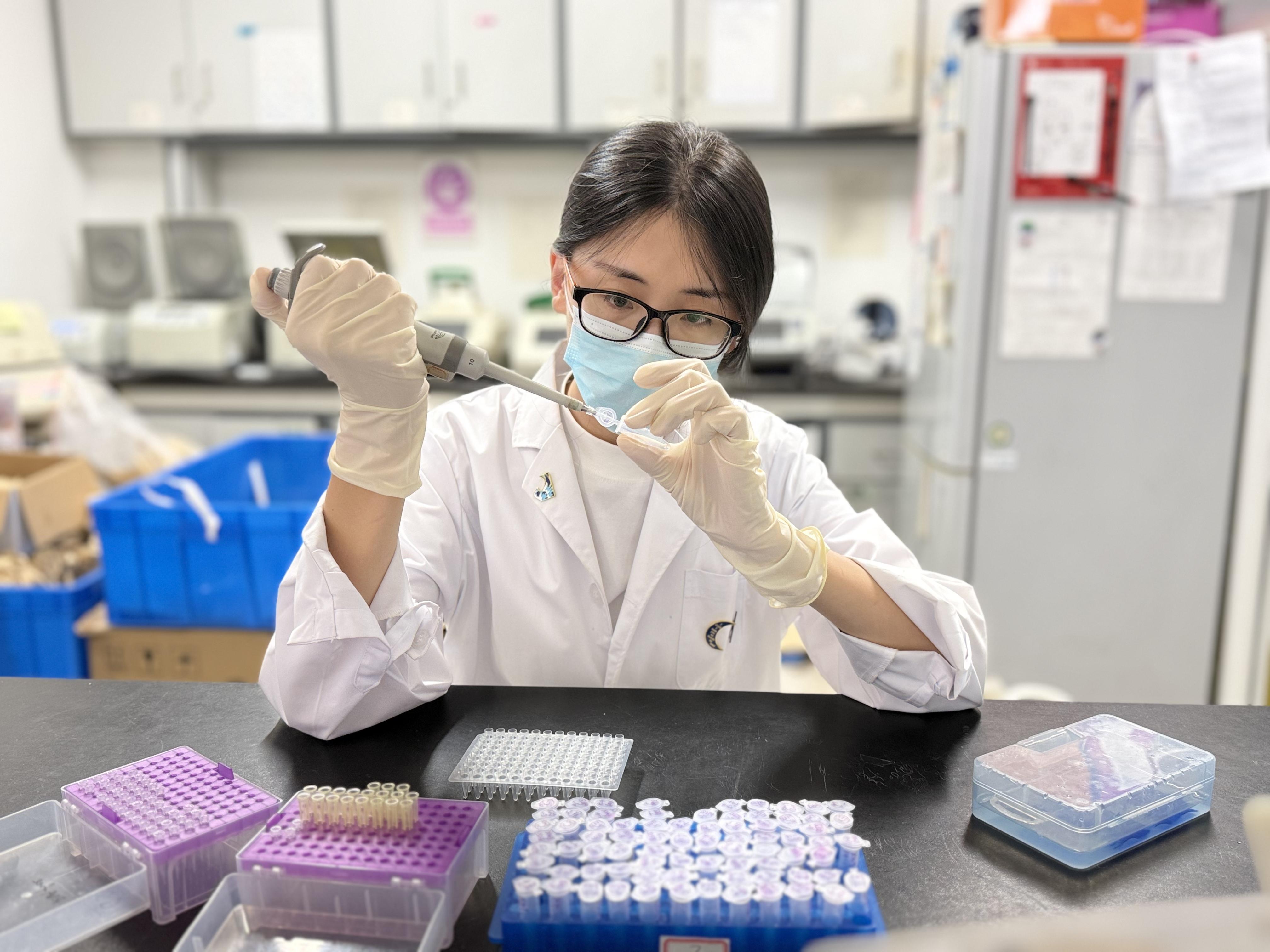

“在玉米新品种数智化选育过程中,团队首先广泛收集种质资源,通过高通量测序技术挖掘海量基因组信息。”该校科学技术处处长杨泽峰介绍说,团队利用高通量育种数据处理平台,进行全基因组选择——相当于对种质进行“全身CT扫描”,快速预测出聚合高产、优质、抗病等优良性状的理想基因型,同时还可以借助人工智能辅助进行精准基因编辑,获得研究人员所期待的遗传材料。

实验室获得的新品种,最终还得回到稻田,进行鉴定和筛选,进一步提升育种效率。这一过程中,团队运用无人机、传感器等设备采集玉米生长的株高、叶面积、产量、抗性等性状数据。基于多种智能算法对杂交种穗重等性状进行预测,最高准确率达79.5%。大规模田间试验表明,经过数智技术“优生优育”的新品种,预测高产组合的平均穗重显著高于低产组,最高对比差异超一倍以上。

“从‘先看见再选择’到‘先预测再验证’,育种过程正在变为一门可计算的科学。”合作单位,江苏沿江地区农业科学研究所副所长郝德荣研究员介绍说,通过该体系鉴定与筛选出的“苏玉161”和“通玉1701”两个品种在产量、抗逆性和适应性等方面表现突出,并大幅缩短了育种周期。

目前,团队数智育种相关成果已经在《科学进展》《基因组生物学》等国际权威期刊发表研究论文20余篇,形成10余项发明专利和软件著作权等构成的技术壁垒。选育的玉米新品种已经在苏、浙、皖等全国多个省份推广试用。相关技术正被应用到水稻、小麦等作物育种中,并加快步入产业化。

“数智技术正推动育种产业进入‘优生优育’新时代。”扬州大学校长刘巧泉评价说,当下种业发展关键在于进一步提升种源创新效率,将生物技术与信息技术融合,推动育种技术向数字化、信息化、智能化方向发展。为此,学校正在加快构建生物育种大模型,抢占新一轮育种产业变革新赛道。

种子是农业生产的“芯片”,也是粮食安全的“基石”。2023年6月,生物育种钟山实验室(扬州大学)正式揭牌。这是该校联合江苏省农科院等单位,聚力开展种业“卡脖子”问题攻关的重要平台。校政企三方紧密合作,以挖掘重要优异基因、突破高效生物育种关键技术等为驱动,计划在8年内孵化1000个以上科技成果,引进500个以上创业团队,形成千亿级的农业创新产业,打造出一个“种业硅谷”。

(受访者供图)

网友评论

网友评论