科技日报记者 张盖伦

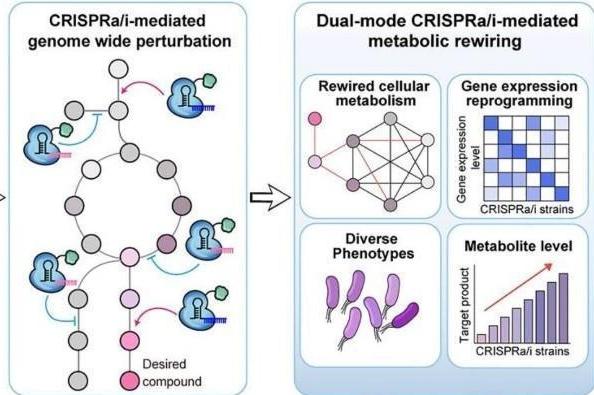

在近期青海尕日塘秦刻石鉴定过程中,高精度信息增强、微痕分析等手段为调查研究工作提供了坚实有力的证据;在三星堆,人工智能在解码出土文物残片信息上大显身手,辅助多个跨坑器物实现完整组合;在殷墟,基于深度学习的自动缀合系统成功缀合78对甲骨碎片,让甲骨文重新“开口说话”……9月23日下午,在北京文化论坛平行论坛中,文化和旅游部副部长、国家文物局局长饶权用真实案例,再次生动阐释论坛的年度主题——文化和科技融合发展。

科技让中华文化瑰宝穿越时空,赓续传承。

敦煌研究院从上世纪80年代末就开始探索数字化保护,以期实现敦煌石窟的永久保存,永续利用。

敦煌研究院副院长俞天秀带来了石窟数字化的最新情况。截至目前,敦煌研究院已经完成300个洞窟的数字化采集,200个洞窟的数据处理,212个洞窟空间结构、45身彩塑、16大遗址的三维重建,以及5万余张历史档案底片的数字化。

为了实现流失海外敦煌文物数字复原,敦煌研究院还先后上线了“数字藏经洞”云游戏和“数字藏经洞”数据库平台,以游戏场景再现了藏经洞从发现到流失的过程,让数字复原的藏经洞文物数据得到了科学管理和开放共享。

利用这些数字资源,敦煌艺术也得以走出莫高窟去往国内外更多观众身边。

600多岁的故宫博物院是一部多元民族融合和文明交流互鉴的活态史书。在新时代,故宫博物院的使命,是真实完整并负责任地传承故宫承载的中华优秀传统文化。

故宫博物院副院长朱鸿文在论坛上表示,到目前为止,故宫已经建成了“一网一库一平台”的架构,不断推动故宫的信息化发展。

“故宫藏品195万件,我们用了20多年的时间,对100多万件藏品进行了数字化信息采集。未来,我们计划用10年到20年的时间,采集全部195万件文物的信息。”朱鸿文透露。

采集,也是为了开放和共享。故宫建立了数字文物库,库中已有10万余件高清文物影像。利用AI知识图谱等各种技术手段,普通人也可以方便地对文物进行检索。

故宫博物院在做的一项重点工作是数字孪生。“我们希望依靠数字孪生技术,最终实现对古建筑的保护,对文物展厅的管理,以及对观众的服务。这个项目正在建设中,我们计划明年建成。”朱鸿文希望,数字故宫不断赋能现实世界的故宫,让故宫得以万世流芳。

科技解码文化基因,将优秀传统文化中蕴含的智慧与美感创造性转化为当代文化发展的源泉。

在同期举行的“科技激发文化原创力”平行论坛上,浙江大学文化遗产研究院副院长刁常宇向听众讲述了“中国历代绘画大系”的故事。

“中国历代绘画大系”(以下简称“大系”)是一项国家级重大文化工程。它致力于通过前沿科技,对散藏于世界各地的中国古代绘画精品,进行系统性征集、整理、出版和研究,为中华文明基因的传承与解读,构建起一个前所未有的“文化宝库”。

“大系”团队跨越千山万水,自2005年项目启动以来,就确定了先进的技术参数指标,完成了对现存绝大部分先秦至清代纸绢帛画的文化普查和数字归档。

“大系”的图像采集精度之高,足以清晰呈现纸张的纤维、墨色的层次、颜料的颗粒感。“我们建立了海量的数字化档案,这不仅是对画面信息的保存,更是对绘画物质性本身的超高清记录,相当于为每一幅画都建立了独一无二的‘数字基因身份证’。”刁常宇表示。

“大系”带来的不仅是图像的集合,更是研究范式的革命。团队正利用人工智能对“大系”收录的万余幅画作进行笔触、构图、色彩风格的量化分析,为构建更清晰的中国绘画风格演变谱系提供数据支撑。

结合“大系”工作中积累的光谱数据,还能无创分析历代画家使用的矿物颜料、植物染料和墨锭成分。这可为文物保护修复和传统工艺复原提供坚实的科学基础。

更重要的是,“大系”的终点不是出版一套精美的书籍,而是让沉睡在库房里的珍宝,成为激活新时代文化创作的源头活水。“大系”的高清图像已成为文创产品设计、动漫游戏创作最权威、最丰富的素材库;基于“大系”精准的数据,还可打造沉浸式体验空间,引领观众步入历史画境。

“科技之于文化遗产,不仅是‘守护者’,更是‘解码器’;不仅是‘保存者’,更是‘唤醒者’。”刁常宇强调,技术让千年丹青的生命在数字空间得以永生,更在与现代社会的对话中获得新生。

(活动主办方供图)

网友评论

网友评论