科技日报记者 王延斌

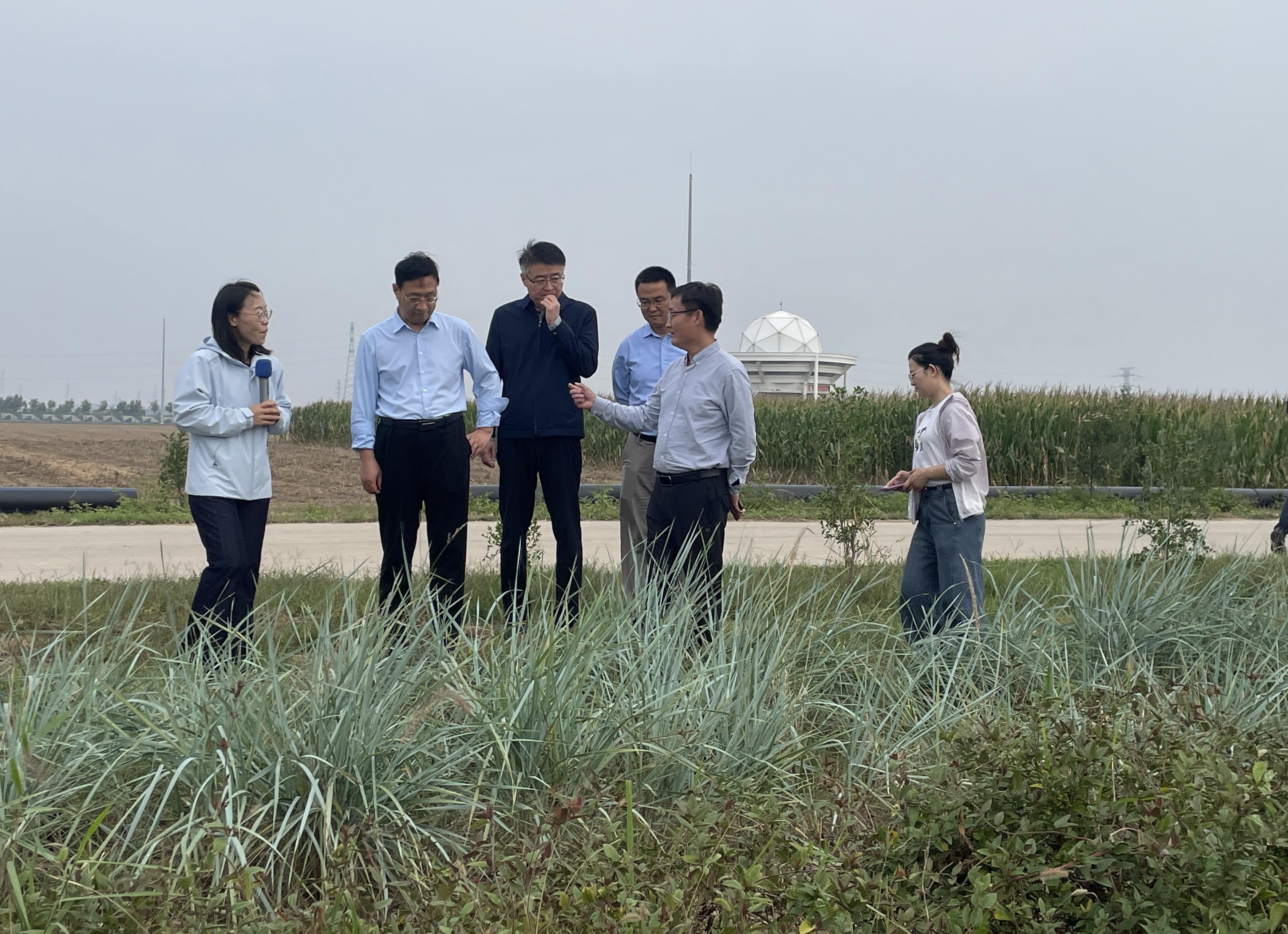

在轻中度盐碱地,实施“‘鲜食玉米—花生’‘花生—芝麻’等多样化种植+生态强化”模式;在中重度盐碱地,实施“水稻—绿肥”轮作控盐增汇和“油葵—绿豆—蛋白草”周年复种模式,取得了丰收……9月25日,在山东省东营市举行的“农田绿色低碳与生态强化技术现场观摩会”上,专家们因地制宜,针对不同盐碱程度的农田,打造了差异化综合技术方案,并取得了初步成功。

而这些方案是山东省农科院在盐碱地绿色低碳技术领域创新实践的一部分。

利用新模式,取得大丰收

转眼间,山东省农科院农田生态与湿地修复团队(以下简称“农田生态与湿地修复团队”)张燕副研究员、刘宏元博士已经扎根盐碱地近十年。

在山东省农科院东营基地示范区(以下简称“示范区”)里,他们俯下身子,深入研究中轻度盐碱农田生态强化综合增效模式。

张燕告诉记者,在这种模式下,他们采用鲜食玉米、花生、芝麻等经济价值高的品种,优化构建“鲜食玉米-花生”“花生-芝麻”等多元化种植模式,提高经济效益。

她以“鲜食玉米-花生”间作为例,其采用4行密植鲜食玉米带与4行花生带间作套种年际间交替轮作种植模式,选择鲜食玉米与花生间作能够适当降低两种作物共生时间,充分利用时间和空间,以及水肥光热资源。对于盐碱农田生产区外的边角地、田埂、沟渠,该团队实行生态化改造,配置建设生态田埂、绿篱植物防控带、生态沟渠等农田景观,提升农田系统生物多样性,发挥生态防控病虫害、拦截氮磷污染、净化水质、增强碳汇等功能。

刘宏元说,这种模式还需要配合滴灌增强水盐入渗、秸秆还田、增施炭基肥等增加土壤有机质、秸秆与作物覆盖等“降盐、培肥、保水”农艺措施,形成适于轻中度盐碱地绿色高效种植模式。

据该团队透露,在上述模式下,甜糯型鲜食玉米在中轻度盐碱里的亩产可达1.15吨(鲜穗),每亩花生产量可达202.3公斤。

据了解,示范区所处的东营是滨海盐碱地的典型代表。据统计,该市约有盐碱地341万亩,占山东省盐碱地面积的38%。其中,盐碱耕地面积196万亩,约占东营市耕地面积的60%,发展农业的自然条件并不理想。

向盐碱地要效益,农田生态与湿地修复团队持续深耕此地,誓要用科技手段“驯服”盐碱地。

攻关“最难啃的骨头”

中重度盐碱地治理,被视为“最难啃的骨头”。经过五年打磨,农田生态与湿地修复团队打造了“水稻-绿肥”轮作控盐增汇模式及“油葵-绿豆-蛋白草”周年复种模式。

在此模式下,他们配套应用一播全苗、有机肥增施控盐补碳、水分精准调控减排等关键技术,破解了重度盐碱地出苗难、利用模式单一和经济效益低下等难题。

九月的示范区内,连片的玉米秆挺拔整齐,空气中弥漫着淡淡的稻香,花生也将迎来丰收季。

农田生态与湿地修复团队负责人李新华研究员向记者介绍,经过实地采样测算,示范区内盐碱农田生态系统物种丰富度提高32.2%,土壤有机碳提升16.1%,碳减排达20%以上,碳汇潜力提升6.1%,经济效益增加13.0%以上,真正实现了经济与生态协同增效。

作为本次观摩会的承办方,山东省农科院湿地农业与生态研究所、黄河三角洲现代农业研究院和山东省农业生态与资源保护总站的专家使出了看家本领,祭出了治理盐碱地的各种“好方子”。

“此次观摩会展示的多样化种植模式和绿色低碳关键技术,可实现增产、固碳、减排、高值多重目标,也证明了绿色低碳与粮食安全可以共赢。”山东省农科院湿地农业与生态研究所所长李宗新说,期望通过团队努力和协同攻关,为保障国家粮食安全和实现“双碳”目标,打造一个可复制、可推广的“齐鲁样板”。

李宗新的话与会议专家的共识不谋而合。与会代表表示,上述相关技术方案打破了盐碱地传统“重产量、轻生态”的治理思路,形成了“分类施策是前提、生态经济双提升是核心、可复制推广是关键”的共识,为山东盐碱地绿色低碳发展提供了重要参考。

网友评论

网友评论