科技日报记者 颉满斌 通讯员 文星乃

我国资源型工业城市正加速向绿色化、高端化、智能化转型,然而资源利用效能低、核心技术瓶颈多、产业链条不完整等问题持续凸显,成为产业升级路上的“拦路虎”。推动资源型城市可持续发展,既是城市转型的必然要求,也是区域经济高质量发展的重要支撑。在此背景下,甘肃金昌作为典型资源型工业城市,其产业升级探索极具示范价值。

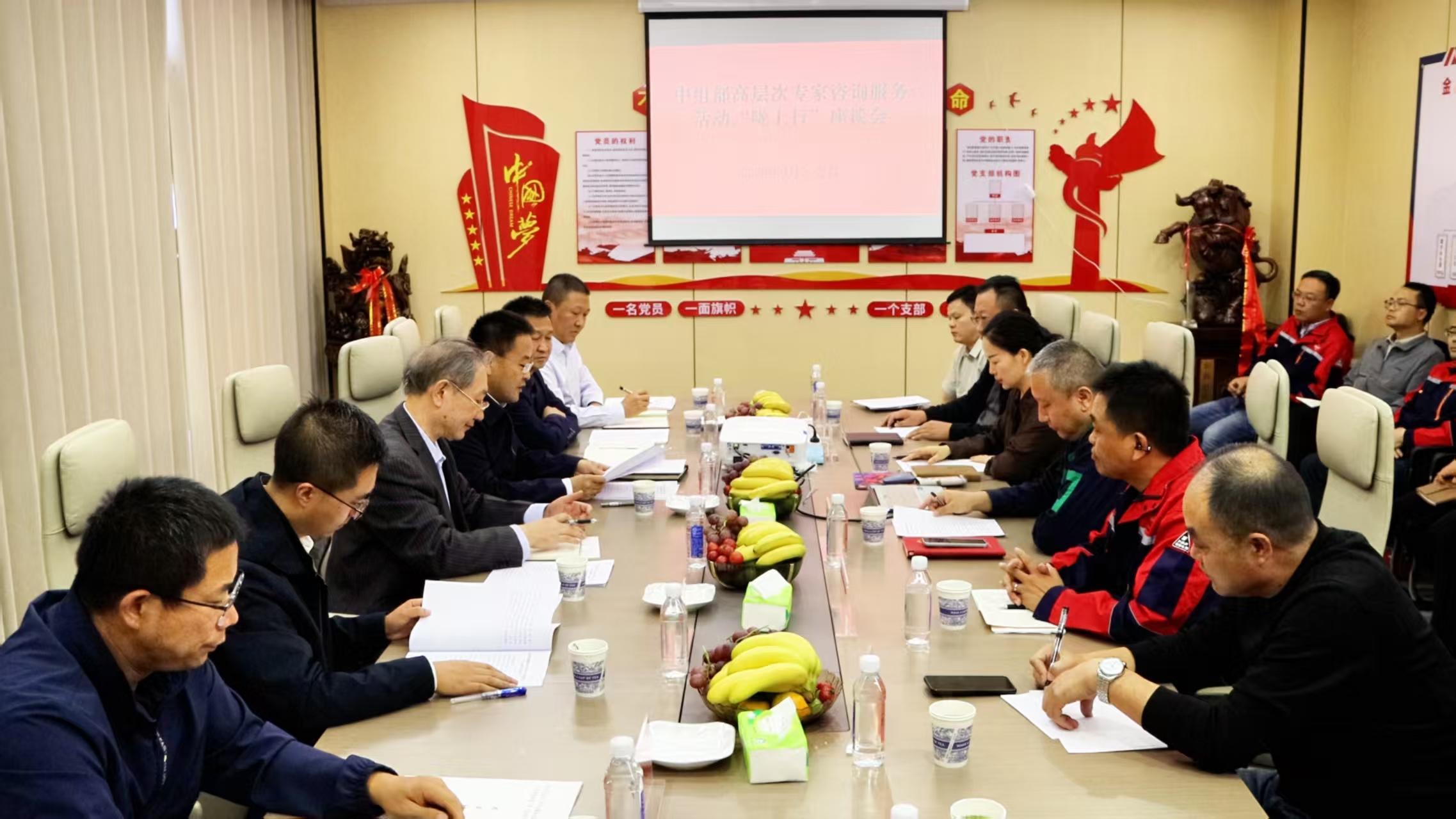

如何依托技术创新破解转型难题,推动“2+4”现代化产业体系提质升级?9月23日至24日,中组部高层次专家咨询服务活动“陇上行”有色冶金和精细化工组走进金昌,由中国科学院院士刘忠范、陈军,中国工程院院士刘炯天及中国科学院化学研究所研究员马万红组成的顶尖专家团,聚焦当地有色冶金、精细化工、新能源新材料等核心产业,深入企业一线调研指导,为金昌产业升级开出“精准药方”。专家们一致认为,金昌需立足资源禀赋与产业基础,通过产学研协同攻关突破技术瓶颈,推动产业链延伸与价值提升,为资源型城市转型提供可复制的实践样本。

锚定四大赛道,院士专家“把脉”产业转型痛点

“推动资源型产业向‘精深加工、高值循环’升级,是金昌高质量发展的核心目标,需在前沿材料、资源利用、新能源电池、绿色化工四大赛道精准发力。”专家团表示,破解产业痛点要遵循“问题导向—技术突破—价值提升”的进阶路径。

产业痛点往往藏在生产一线。刘忠范在甘肃叶林环保科技、金川集团铜贵公司调研时发现,企业虽有有色金属加工基础,却面临“初步分离产品提质难”“高端材料研发动力弱”的困境,暴露了前沿材料产业链“细而不精”的问题;刘炯天深入金川集团选矿车间后指出,“5G+”智能分选系统已投用,但“矿物回收率待提升、生产能耗偏高”,反映出资源利用从“粗放”到“精深”的转型阻碍。针对这些痛点,专家们给出针对性方案。前沿材料领域,刘忠范提出,金昌冶金基础为纳米碳材料、石墨烯发展提供独特优势,需通过“揭榜攻关”“产学研合作”,推动实验室成果中试与产业化,尤其要在石墨烯改性材料、高性能复合材料领域突破,增厚产业链价值;资源综合利用方面,刘炯天建议破解“技术人才短缺、研发能力薄弱”难题,优化智能分选技术与贵金属回收工艺,实现矿产资源“吃干榨净”;新能源电池产业,陈军建议依托镍、钴、锰资源优势,向产业链下游高附加值环节延伸,布局钠离子电池材料研发,构建“电池材料—电芯制造—回收利用”全产业链,还将组织团队专项攻关“电解镁电流效率提升”等技术诉求;绿色化工赛道,马万红研究员建议,以现有20余项专利技术为基础,优化冶炼弃渣绿色循环产业链,结合“双碳”目标研发低阶煤高效转化技术,注入绿色动能。

这些方案不仅能破解金昌当下难题,更能为资源型城市转型提供示范,推动金昌“2+4”现代化产业体系向更高质量迈进。

产学研协同发力,为高质量发展注入新动能

此次专家咨询服务活动为金昌注入前沿视野与技术动能,而构筑高质量发展安全基座,还需推动政策、技术、人才等要素深度融合,以产学研协同破解发展难题。

当前,金昌产业面临核心技术瓶颈,产学研协同是关键破解路径。需以企业需求为导向、高校科研院所为技术支撑,搭建“企业—高校—科研院所”合作平台,将“石墨烯材料应用”“电解镁技术优化”等攻关方向转化为具体项目,通过联合研发、人才培养突破关键技术,形成“需求—研发—转化”闭环,让前沿技术落地生根。

“优化科技创新体制机制,强化与高校、科研院所的深度合作,是提升产业自主创新能力的核心抓手。”刘炯天、陈军强调,同时要加大中试平台、检测实验室等基础设施投入,为前沿技术落地提供支撑。新质生产力培育离不开良好创新生态,金昌在技术人才、研发能力上的短板,需通过优化创新生态补齐,推动产业从“规模扩张”向“质量效益”转型。

随着专家与企业合作逐步落地,这场“智汇镍都”的互动不仅破解当下难题,更绘制了长远发展“路线图”。未来,金昌将以技术创新为核心驱动力,在延伸产业链、提升价值链、构建创新链上持续发力,依托产学研协同优势,推动工业城市向新而行,书写中国式现代化的地方实践篇章。

(受访者供图)

网友评论

网友评论