卢力媛 科技日报记者 王春

让截瘫患者借助全球首创的脑脊接口技术重新站立;成功落地于华为Mate60手机的AI消除功能,实现了前沿技术的产业化应用;千亿级数字孪生脑平台在这里诞生……9月29日,记者从复旦大学大数据学院、类脑智能科学与技术研究院(以下简称类脑院)建院十周年学术大会上获悉,这对复旦“双子星”携手走过十载春秋,从最初寥寥数人到汇聚数百名交叉人才,从概念布局到产出多项世界级融合创新成果,已成为上海人工智能高地的双引擎。

2015年,复旦大学抢抓机遇、优先布局,打破院系壁垒,组建起国内高校中第一个大数据学院。同一年,从海外归国的冯建峰在复旦创立类脑院——国内高校第一个聚焦脑科学与类脑智能前沿交叉领域的研究高地。

“复旦大学在全国高校中率先布局大数据学院与类脑院,也是上海在脑科学与类脑人工智能等前沿、交叉技术领域布局起跑的标志。”上海市科委主任骆大进表示。

2015年10月,刚成立半年的类脑研究院在浦江创新论坛首次提出上海脑计划战略实施框架。彼时,中国脑计划尚未正式立项;为破解大脑奥秘提供利器,亚洲最先进的张江国际脑影像中心2016年投入建设;2018年2月,“计算神经科学与类脑智能”教育部重点实验室获批立项,这是国内该领域最早的省部级科研平台;同年,牵头上海市脑与类脑领域首个市级科技重大专项;当国外刚提出神经调控和脑机接口融合发展路径,酝酿多时的复旦大学神经调控与脑机接口研究中心率先在去年成立,这是依托类脑研究院建设的跨院系交叉平台。

在同时担任大数据学院和类脑院院长的冯建峰看来,两院最大的共同点是交叉。在这里,没有学科壁垒,没有门户之见。来自数学、统计学、计算机科学、神经科学、生物医学工程等十余个学科背景的青年学者在此汇聚,自发合作成为常态,海归引进人才比例超八成。

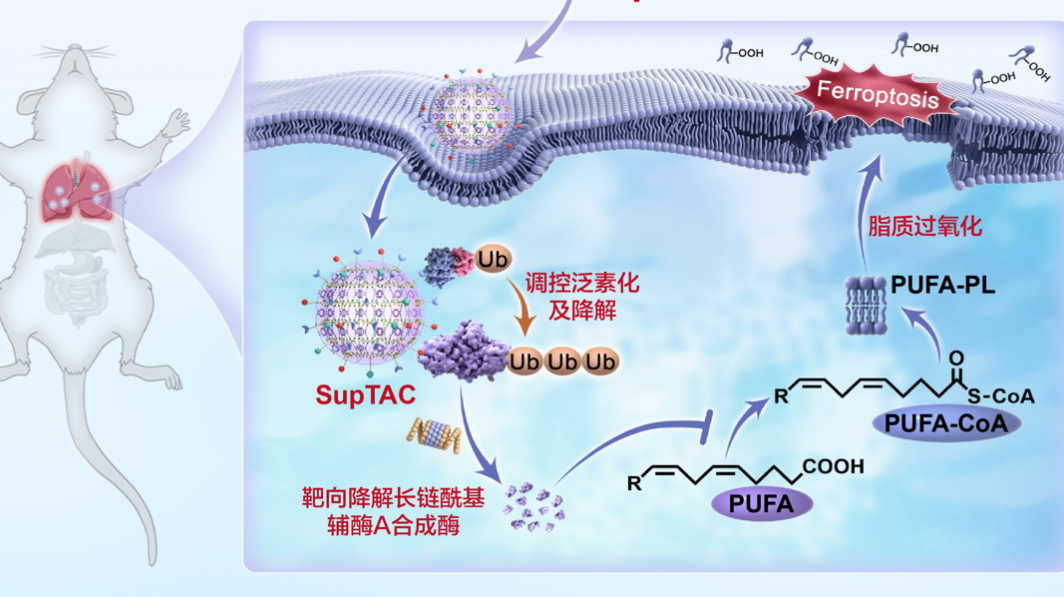

十年来,大数据学院和类脑院在前沿领域实现多项原创突破。类脑院以“脑”为抓手,至今已发表CNSNL主刊论文7篇、各类顶级学术期刊论文千余篇,不少成果已实实在在融入智慧医疗、自动驾驶等真实场景;大数据学院定位更广,成果发表于统计、计量经济、优化、计算数学、机器学习与人工智能等领域的国际顶尖期刊,为数据科学与人工智能核心技术的原始创新奠定了坚实的理论基础和完善的方法论体系。

面向未来,大数据学院和类脑院发布了八个科学问题:如何实现人脑规模的神经元计算机?人与AI如何协同进化?如何实现个体生命全周期的动态健康预测与干预……“我们要做就做世界顶尖。顶天立地是我们坚持的研究理念。”冯建峰表示,“‘顶天’是瞄准世界前沿,‘立地’是坚持问题导向。”

网友评论

网友评论