科技日报记者 都芃

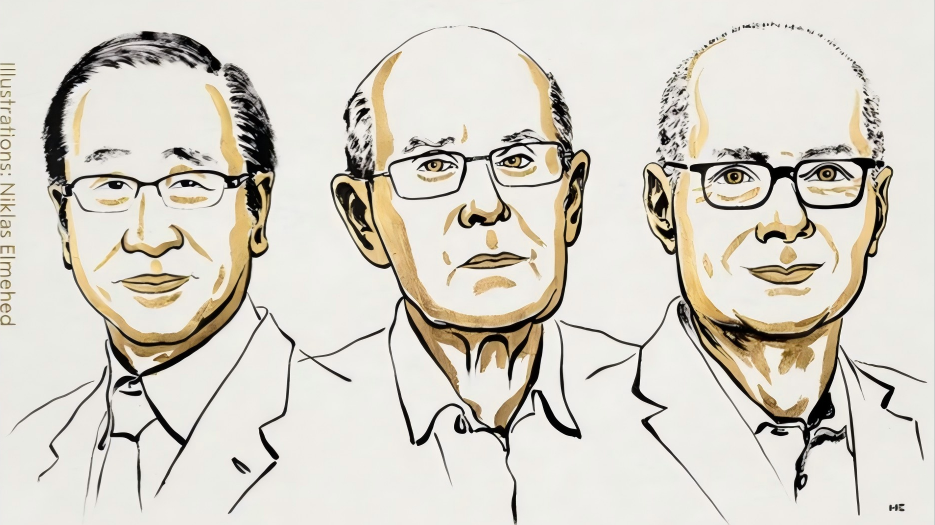

10月8日,瑞典皇家科学院宣布,将2025年诺贝尔化学奖授予日本科学家北川进、澳大利亚科学家理查德·罗布森和美国科学家奥马尔·亚吉,以表彰他们“在金属有机框架材料的开发”方面作出的贡献。大连理工大学材料科学与工程学院副院长董旭峰认为,三位科学家获奖“时间略晚但正合时宜”。

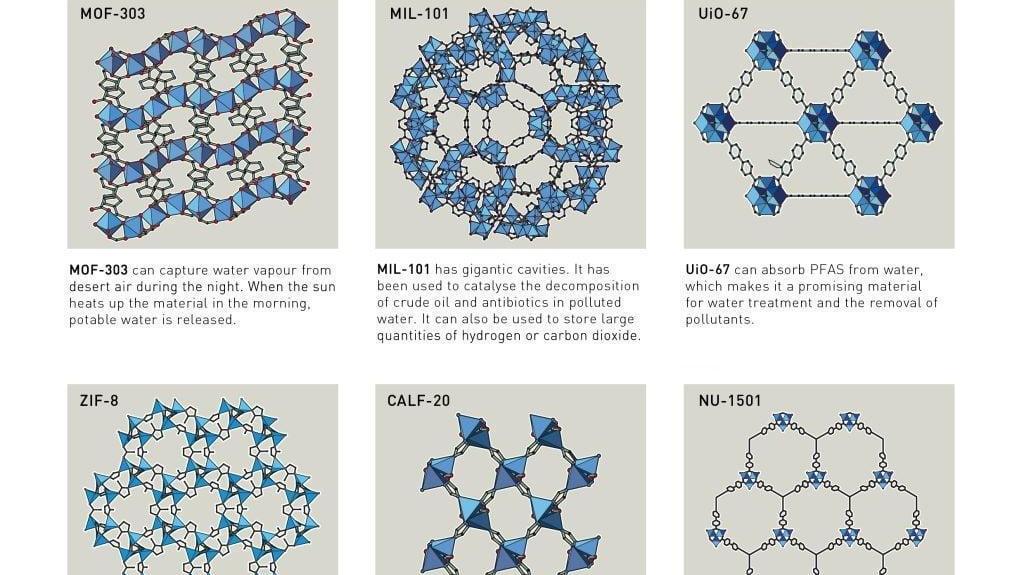

略有延迟但众望所归

北京化工大学教授王丹介绍,金属有机框架材料(Metal organic Frameworks,简称MOFs)是由无机金属中心(金属离子或金属簇)与桥连的有机配体通过自组装相互连接形成的一类具有周期性网络结构的晶态多孔材料,兼有无机材料的刚性和有机材料的柔性特征。与此同时,高比表面积和孔体积为其带来了多种独特功能,例如气体分子吸附与分离、储能与电化学催化、药物智能控释等,在能源、环境、化工与生物医学等领域展现出广阔的应用前景。诺贝尔化学奖委员会主席海纳·林克表示:“金属有机框架具有巨大潜力,为定制化新材料带来了前所未有的机遇,赋予其全新功能。”

过去二十余年中,MOFs研究一直是化学与材料科学中最活跃、成果最丰硕的方向之一,此次获奖的科学家也曾获得被称为诺奖“风向标”的“引文桂冠奖”。“无论从科学突破的原创性,还是应用前景的广阔性来看,他们获奖都是众望所归。从时间上看,虽略有延迟,但当前获奖仍然十分恰当。”董旭峰表示,MOFs的核心突破在20世纪末已完成,其学术影响力早已获得公认。近年来,MOFs的若干应用开始从实验室走向示范阶段,使大众及评委能更清晰地评估其潜在社会价值,MOF的实用化路径已十分清晰、接近现实。

顶住质疑持续突破

作为新材料,MOFs被发明至今已有几十年历史,一度是最“火”的材料研究方向,也多次成为诺贝尔奖的热门候选,但其中也不乏质疑。王丹表示,质疑的声音主要认为MOFs成本高、寿命短,难以走出实验室。

作为MOFs概念的奠基者,理查德·罗布森通过木球与木棒模型联想到“结构由孔洞位置决定”,进而思考能否基于原子固有属性构建全新的“分子建筑”,最终经过十余年探索,首次从理论上验证了此类材料的可行性,为MOFs研究播下了思想的种子。

北川进则顶住了早期关于MOFs“不稳定、无用途”的质疑,成功合成首个在脱水后仍保持结构稳定、并可逆吸附气体的三维MOFs,实现了从结构探索到功能材料的关键跨越,随后又通过一系列研究极大拓展了MOFs的研究边界。

奥马尔·亚吉出生于约旦沙漠地区,幼年时常被缺水问题困扰。他曾设想,是否可以设计出一种材料,最大限度地提取出干旱地区或低湿度地区的水。后来,他成功合成出稳定的二维网状结构,并首次提出“金属-有机框架”命名。

“总体来说,理查德·罗布森绘制了MOFs的蓝图,北川进验证了其功能价值并预言了智能材料的未来,奥马尔·亚吉则构建了系统的理论体系并赋予其名称。”董旭峰表示,三人共同构成了MOFs研究不可或缺的三大支柱。

目前,中国已是全球MOF研究领域中最为活跃的国家之一,研究水平已跻身世界领先行列。在论文发表数量、被引频次以及高水平原创成果方面均属世界第一梯队。例如,北京化工大学相关研究团队围绕MOFs材料的规模化制备及电化学催化应用开展了系列研究。王丹表示,未来如能够进一步解决MOFs材料在规模化制备和低成本产业化应用领域面临的技术难题,打通从实验室到市场的全链条,该材料将具备更加广阔的应用价值。

网友评论

网友评论