科技日报记者 洪敬谱 吴长锋

秋天的江淮大地,处处激荡着科技创新的澎湃动能。量子实验室里,中国首款千比特超导量子计算测控系统成功交付;超级工厂内,机械臂精准舞动,一辆辆新能源汽车驶下生产线;显示面板车间中,全球首条搭载无精密金属掩模版技术的第8.6代AMOLED生产线建设全力推进……

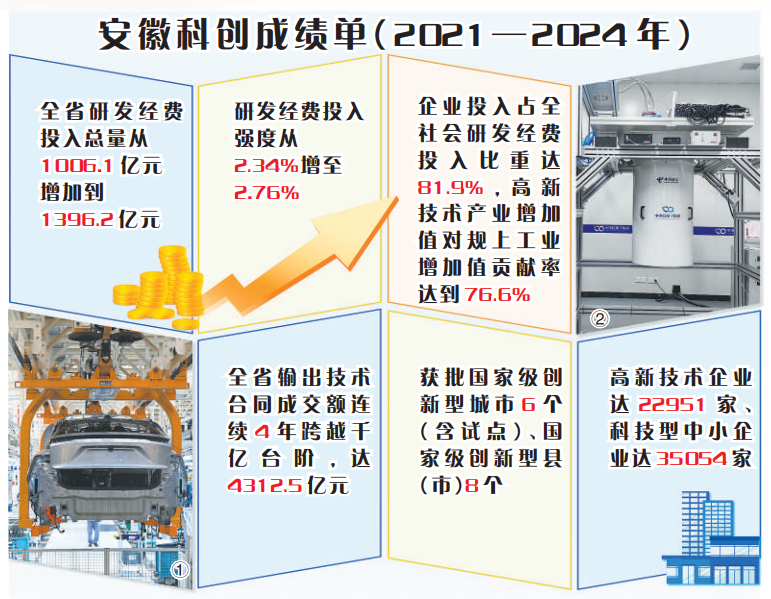

“十四五”以来,安徽坚持科技打头阵,下好创新先手棋,在打造具有重要影响力的科技创新策源地和新兴产业集聚地上持续发力。如今,安徽科技创新步伐显著加快,区域创新能力稳步跃升,在国家科创版图中的战略地位进一步凸显。

量子科技原创成果迭出

9月24日,在位于合肥高新区的国仪量子技术(合肥)股份有限公司,研发团队正在加紧调试即将交付的电子顺磁共振波谱仪。该公司董事长贺羽介绍:“这款设备凭借极高灵敏度和智能化优势,成为国产高端科学仪器领域的标杆产品,很受科研机构欢迎。”

近年来,安徽量子产业在战略科技力量培育、原创成果产出、产业生态构建等方面均取得瞩目成就,展现出强大发展动力和广阔发展前景。

在量子计算领域,安徽取得了一系列重大突破。今年3月,由中国科学技术大学团队研发的量子计算原型机“祖冲之三号”问世,刷新超导体系全球量子计算优越性新纪录。本源量子计算科技(合肥)股份有限公司研制的第三代自主超导量子计算机“本源悟空”自2024年上线以来,刷新中国自主量子算力服务规模纪录。

在量子通信方面,科大国盾量子技术股份有限公司主导建成了全国最大、覆盖最广、应用最多的量子保密通信网络——“合肥量子城域网”。在量子精密测量领域,国仪量子技术(合肥)股份有限公司的量子科仪谷项目,致力于打造科学仪器行业成果转化和产业化的集聚示范基地,提升我国量子精密测量与高端科学仪器的产业发展水平。

合肥高新区云飞路,因集聚一批量子科技龙头企业,被誉为“量子大道”。这些企业涵盖量子计算、通信和测量三大领域,形成全国最密集的量子产业生态圈。

除了在核心技术领域不断突破,安徽还积极拓展量子技术的应用场景。中电信量子信息科技集团有限公司的量子密信密话产品已获近600万用户青睐;我国首座量子应用示范变电站建成投用,实现量子技术在电力行业产业化应用的重大突破。“量子应用示范变电站将持续验证量子技术成果在电力生产中的实际性能,为电力经济可靠运行提供新手段。”国网安徽省电力有限公司科技创新部科研处处长陈庆涛说。

目前,安徽集聚量子产业链上下游企业近百家,居全国首位,拥有省级及以上创新平台近30个,量子信息产业相关专利数量超2000件,居全国前列。

汽车制造业跑出“加速度”

在合肥市长丰县下塘镇比亚迪汽车生产基地,机械臂精准挥舞的韵律,恰似这片土地蓬勃跳动的产业脉搏。这座2022年正式投产的超级工厂,仅用两年时间便迎来产能爆发——2024年整车产量突破95万辆,让长丰县成为“全国新能源汽车产量第一县”。

当前,安徽已集聚奇瑞集团、蔚来汽车、大众安徽等7家整车企业,拥有乘用车、商用车、专用车等全系列产品。在整车企业带动下,安徽已拥有规上零部件生产企业1100多家,全省汽车零部件企业超2700户,涵盖动力电池、电机电控、智能网联等全产业链,“不出安徽就能造一台新能源整车”成为现实。

今年上半年,安徽汽车产量达149.95万辆,其中新能源汽车产量73.09万辆,汽车和新能源汽车产量均位居全国第一。“全国每出口四辆汽车,就有一辆安徽造。”安徽省统计局副局长肖志颖说。在安徽省发展改革委副主任刘文峰看来,取得这样的成绩,是安徽汽车产业持续深耕、厚积薄发的结果。

近年来,安徽把创新作为驱动汽车产业升级的核心动力,成立了安徽省未来智能网联新能源汽车创新中心,构建起“1+N”开放型汽车生态实验室体系。在加快推动科技成果转化方面,安徽鼓励新能源产业链上下游企业组建创新联合体,以市场为牵引实施产业链协同攻关,加快新技术、新工艺、新产品研发应用。

在这一系列举措的推动下,奇瑞新一代鲲鹏天擎混动专用发动机实现48%以上的全球最高热效率,蔚来ET9搭载17项全球首发技术,国轩高科股份有限公司首条全固态电池实验线正式贯通。

在前不久闭幕的2025世界制造业大会上,奇瑞风云A9L、江淮尊界S800等重磅车型集中亮相,科大讯飞星火汽车智能体等创新成果同步展出。如今的江淮大地,汽车产业正加速发展。

未来,安徽将继续坚持创新引领,向着建设世界级新能源汽车产业集群的目标迈进,让“安徽智造”在全球汽车产业版图中绽放更耀眼的光芒。

新型显示发展势头迅猛

近日,合肥新站高新区传来捷报:全球首条搭载无精密金属掩模版技术的高世代AMOLED产线——合肥国显8.6代AMOLED生产线项目主厂房顺利封顶。从开工到主厂房封顶,仅用168天。

“目前,合肥新站高新区聚集了京东方科技集团股份有限公司、合肥维信诺科技股份有限公司、合肥视涯显示科技有限公司等一大批显示行业龙头企业,各类面板年出货量约占全国的七分之一,年产值超800亿元,已经成为具有全球竞争力的新型显示产业基地。”合肥新站高新区党工委书记、管委会主任陆勤山说。

自京东方科技集团股份有限公司的合肥薄膜晶体管液晶显示器件六代线落地起,安徽省逐步实现了液晶显示、柔性OLED、硅基OLED等主流技术的全品类集聚,成功破解了国家电子信息行业“缺屏之痛”。

经过多年深耕,安徽新型显示产业完成从无到有、从小到大、由弱到强的跨越式发展,形成以合肥为核心,滁州、芜湖等地协同发展的“一核一圈”布局,集聚产业链重要企业200多家。

科技创新是塑造新型显示产业强大竞争力的“核动能”。维信诺科技股份有限公司自主研发的智能像素化技术通过光刻像素的方式,解决了传统AMOLED技术受限于精细金属掩模版工艺的问题,使产品寿命、亮度等性能指标显著提升。

良好产业生态为发展保驾护航。安徽通过“以投带产”模式,组建近300亿元芯屏产业投资基金,定向支持产业链项目;建立新型显示产业链专班,实行项目包保制,实时协调解决建设难题。

正因如此,安徽新型显示产业发展势头迅猛。安徽省工业和信息化厅副厅长蒋晨捷介绍,今年上半年,新型显示产业实现营收近750亿元,已成为安徽高质量发展的重要引擎。

“面向‘十五五’,安徽省将继续深入实施‘建芯固屏,聚光强机’战略,力争2030年新型显示产业营收突破2000亿元。”蒋晨捷说。

回顾“十四五”,安徽在量子通信的赛道中“领跑”,于新能源汽车的浪潮里“弄潮”,为新型显示的产业发展“破局”。这份“皖美”答卷背后,是安徽在核心技术上的“立柱架梁”,在产业生态上的“厚植沃土”,在集群发展上的“聚势协同”。面向“十五五”,安徽定能在打造世界级产业集群中再提速,为中国智造注入更多“安徽力量”。

科技新印象

合肥高新区:科创和产业同频共振

合肥高新区于1991年获批成为首批国家级高新区,是合肥综合性国家科学中心核心区和安徽“科大硅谷”核心区。园区坚持“发展高科技、实现产业化”,探索出“科学—技术—创新—产业”的内生发展之路,并于2018年被纳入“世界一流高科技园区”建设序列。

作为科创策源地,合肥高新区在“十四五”期间发展迅猛。园区汇聚了深空探测实验室、中国科学技术大学先进技术研究院等重大创新平台,拥有省级以上研发机构400余家,培育国家级专精特新“小巨人”企业97家、国家高新技术企业超3400家、国家科技型中小企业超4000家,创新动能强劲。

作为产业先导区,合肥高新区构建了“5+2”重点产业体系,涵盖先进光储、新能源汽车、智能家电等前沿领域。园区获批建设全国首个定位于人工智能领域的国家级产业基地——中国声谷,集聚相关企业超1500家。

芜湖高新区:奏响科技与生态协奏曲

芜湖高新区于2010年升级为国家级高新区,当前管辖面积513平方公里,是一座常住人口超67万的现代化新城。

作为芜湖市科技、文化、教育、体育中心,芜湖高新区交通便捷,高速公路、轨道交通及内河航运网络发达。区域科教文旅资源富集,拥有安徽师范大学等7所高校及奥体中心、会展中心等大型设施。生态禀赋优越,响水涧、十里江湾与松鼠小镇共同构成独特景致。园区发展质效突出,2023年、2024年连续两年获评全省“亩均论英雄”改革领跑者。

产业方面,芜湖高新区聚焦智能网联汽车、微电子及第三代半导体、大数据信息技术等主导方向,实力雄厚,新能源汽车基地连续七年获省评A档。园区还成功获批国家“双创”示范基地、国家绿色产业示范基地等多项国家级荣誉,已成为驱动区域高质量发展的重要引擎。

合肥经开区:打造创新驱动新范式

享有“安徽工业第一区”美誉的合肥经开区,综合发展水平连续四年居全国前十。园区以“打造世界级产业集群、建设世界一流园区”为目标,走“全域科创化、产业高端化”特色发展之路。

围绕产业链部署创新链,合肥经开区从三个方面打造创新驱动新范式。

一是实施“科技型企业双倍增计划”,形成“科技型中小企业—高新技术企业—专精特新企业—科技领军企业”四级跃升通道。二是搭建大院大所创新策源平台,构建“高校院所+新型研发机构”的科创产业育成模式,与清华大学、中国科学技术大学等高校院所合作,累计培育企业200余家。三是优化创新生态,按照自然生态、生活生态、产业生态、科技生态“四生”融合路径,布局建设25个科技园区、17个众创空间以及23个科技企业孵化器,入驻科技型企业近2000家。

网友评论

网友评论