科技日报记者 梁乐

一只小小的白星花金龟幼虫,不仅能有效破解残膜回收混合物的分离难题,还能将废弃资源转化为多种产品,在实现产业绿色循环的同时进一步提升农业附加值。目前,这项技术已在新疆成功研发并试点应用。

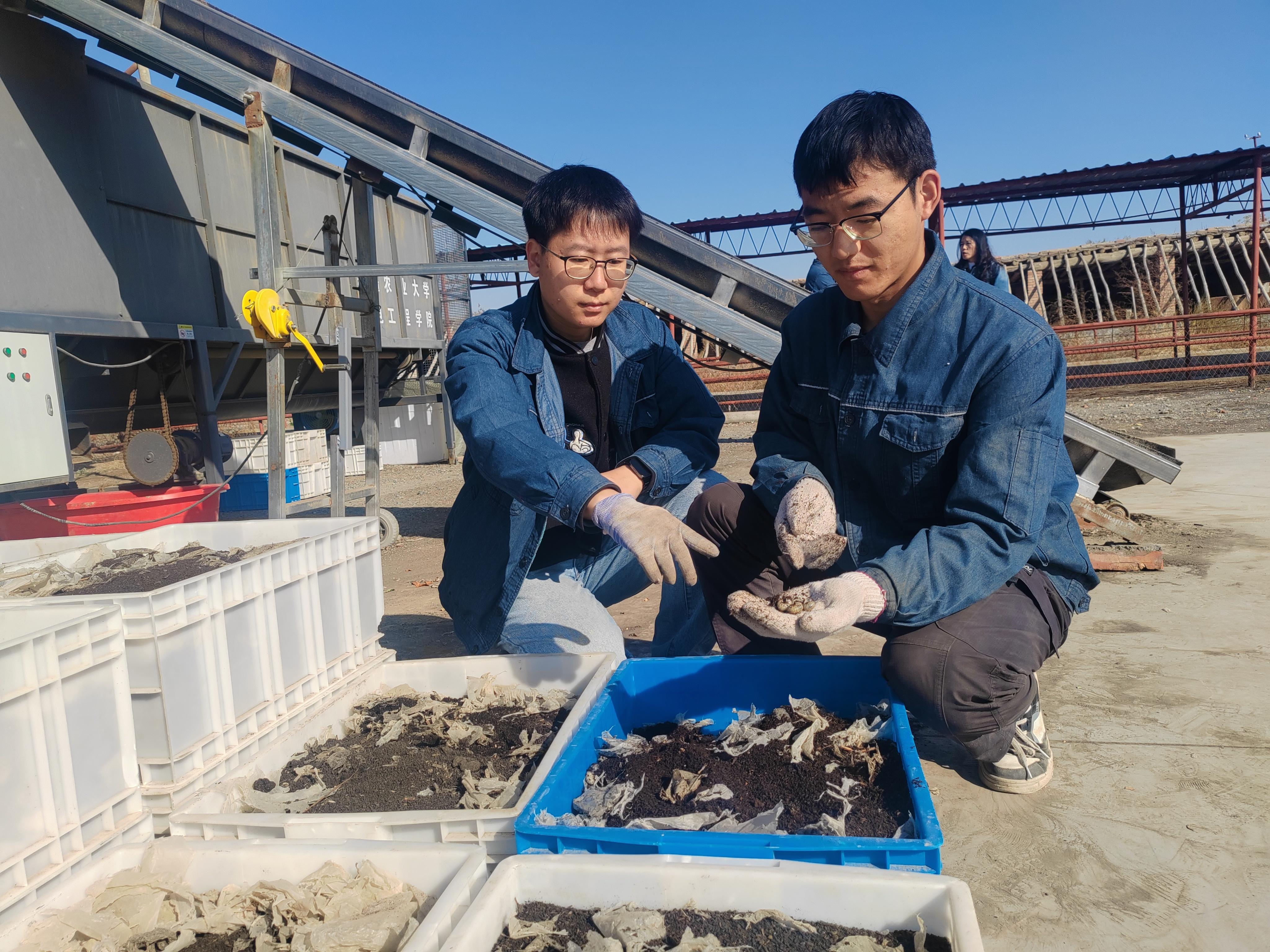

10月11日,新疆农业大学玛纳斯科研基地开展了“基于昆虫生物转化的农田残膜回收混合物分离技术研究”路演活动,集中呈现了近年来项目取得的多项研究成果。

新疆农业大学农学院教授马德英告诉记者,过去分离残膜主要靠人工挑拣和机器筛分,存在分离难、成本高和效益低等缺陷,因此大量残膜回收混合物在回收点堆积如山,无法进行资源化利用。

对此,2023年起,由新疆农业大学牵头的自治区重点研发计划项目“基于昆虫生物转化的农田残膜回收混合物分离技术研究”正式启动,持续开展白星花金龟规模化养殖、残膜混合物预处理、白星花金龟高效转化分离体系及转化产物残膜、虫体和虫砂的高效分离技术和配套设备等研究。

马德英介绍,白星花金龟幼虫阶段,喜欢在粪堆或发酵的秸秆废弃物中取食,在自然界中发挥着重要的环境净化作用。利用这一特性,科研团队将残膜混合物粉碎发酵,幼虫会将残膜以外的有机物吃掉,最终剩下残膜、长大的幼虫以及虫砂(虫子排泄的粪便)。通过分段滚筒式气力协助分离装置一次性将3样产物分离,然后进行资源化利用。

通过成果转化,这项技术已经成功实现落地。在玛纳斯县乐源农业合作社的生产车间,分离出的残膜可进行回收再利用,生产滴灌带,增强了滴灌带的韧性和耐用性;幼虫长大后,虫体作为优质的昆虫蛋白可用于饲料;虫砂则是天然有机肥。

“昆虫生物转化技术帮助我们解决了残膜回收混合物分离难题,1吨残膜混合物至少可以创造100元的收益。”该合作社负责人王圆圆介绍。

“截至目前,项目已经累计处理残膜混合物5507吨,相当于解决30万亩棉田的残膜回收难题。”马德英介绍,后期团队将朝着年处理30万亩棉田残膜混合物的目标推进,让这项残膜分离技术,在更多农田书写绿色发展答卷,为全国农田残膜治理提供可复制、可推广的“生物转化方案”。

在观摩了项目路演后,中国工程院院士、石河子大学机械电气工程学院研究员陈学庚表示,这项新技术为残膜回收利用提供了新思路,在新疆有广阔的推广应用场景,希望团队算好“经济账”,进一步推动成果落地。

(受访者供图)

网友评论

网友评论