科技日报记者 张 强通 讯 员 乔 帅 丛墨涵 张语桐

近日的新疆戈壁滩,一列车队在无人区边缘驶过,车窗外是长满骆驼刺的广袤荒原。此时,戈壁深处的某基地,官兵们正盼着车队的到来。

车队载着的,是闻名全军的空军军医大学第三附属医院巡诊医疗队。车队最前方是四辆标志性自研车辆:数字化口腔诊疗车、数字化口腔影像工艺车、口腔诊疗方舱和口腔诊疗保障方舱。

组建以来,这支“车轮上的口腔医院”已累计行程36万公里,服务官兵逾30万人次。他们用实际行动践行铁血誓言:一流成果为战而研,一流人才为军而育。

车轮所至 诊室即开

前不久,南部战区某场站,披着迷彩外衣的数字化口腔诊疗车顶着烈日稳稳停驻。车厢展开的瞬间,消毒水的气息扑面而来,牙椅、X光机、技工台一应俱全——这是医疗队巡诊路上的寻常一幕。

此次诊疗车负责接待的是一批特殊的病人:一群刚结束飞行任务,专程赶来就诊的飞行员。这些飞行员飞行任务繁重,口腔问题总是得不到彻底根治。特别是其中年轻的飞行员,正处于智齿生长的年纪。但因拔智齿至少需要7天的恢复期,担心影响飞行训练的他们总是拖着迟迟不去拔牙。得知数字化口腔诊疗车可以微创拔除智齿,而且恢复期只需3天后,他们便纷至沓来。

提及研发诊疗车的初衷,医疗队成员、中国工程院院士、空军军医大学第三附属医院专家赵铱民回忆起10年前的一幕:驻守高原多年的一名老兵,因患急性牙髓炎疼痛难忍,又无法下山,竟自己用老虎钳把牙拔掉。这件事促使赵铱民下定决心牵头研制口腔诊疗车。他说:“医疗装备的革新必须满足官兵实际需求。”

“医生造车”不容易。历经56天连轴转的攻坚,赵铱民牵头的科研团队研发出首台搭载完整诊疗单元的口腔诊疗车,用实际行动消除了多方疑虑。专家评价其实力“相当于一个中心医院口腔科”。

十年间,口腔诊疗车完成了4次技术跨越:第二代诊疗车增设消毒系统,确保高原巡诊时器械能循环使用;第三代诊疗车搭载数字化义齿制作设备,可以让边防官兵当天戴上定制牙冠;第四代诊疗车采用军用越野底盘,能够开进高原荒漠。同时,空军军医大学第三附属医院巡诊医疗队的装备也从一台车演变为由数字化口腔诊疗车、数字化口腔影像工艺车、口腔诊疗方舱和口腔诊疗保障方舱组成的口腔卫勤保障系统。

此次新疆之行,医疗队又携带了最新的口腔种植机器人。

万里巡诊 爱心直达

空军军医大学第三附属医院领导深知,医疗队工作的顺利开展,除了依托先进的技术装备,娴熟的诊疗技术也必不可少。某重大演训任务,队员侯锐遇到棘手的病例:一名飞行员突发牙龈肿痛,短短几天时间,面部都肿胀起来。

此时,飞行任务迫在眉睫。侯锐灵机一动,决定采用中医外治法,对其实施放血疗法、针刺治疗和耳穴压豆。十分钟后,原本因疼痛紧锁眉头的飞行员竟舒展了眉眼——肿胀明显消退,疼痛也大大减轻,飞行任务得以顺利执行。

记者了解到,巡诊医疗队依托该院口腔预防科组建,并从其他科室抽调精兵强将。担任口腔预防科主任期间,王胜朝参与巡诊近40次,其中仅在西藏的巡诊时间就达到120余天。采访中,王胜朝感慨道:“官兵守卫蓝天,我们守卫他们。我们来到基层一线、来到高原边防,就是要让官兵知道,卫勤保障力量一直在他们身边。”

这些年,这支“车轮上的口腔医院”巡诊万里,去过最北的满洲里,最南的永兴岛,也曾在西北戈壁滩上顶着风沙开诊。有些地方诊疗车开不进去,医疗队就会拆出小分队,带着便携设备徒步行进。

这支医疗队还在基层部队开办口腔健康科普知识讲座200余场,沿途发放口腔保健资料20余万份,培训基层部队军医千余名,从源头缓解了基层部队口腔医生紧缺的现状。

科技赋能 提升能力

在边防线上织就口腔健康网的同时,医疗队的专家们还通过科技赋能,提升战场救护水平。

在基层巡诊时,医疗队专家们意识到,传统的卫勤演训模式难以应对真实战伤,守护战斗力绝不能局限于日常诊疗,需要跨领域进行科研攻关。

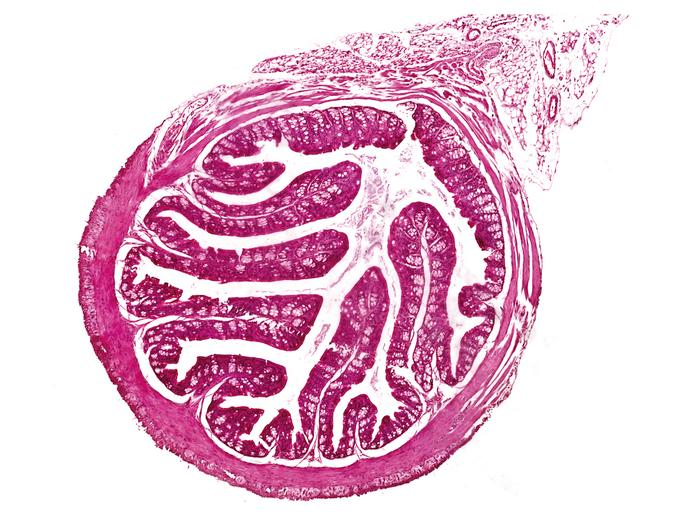

为此,赵铱民决定研发战创伤模拟人——“勇士”。它是一种用于临床医学领域的高精度生理模拟仪器,能够模拟真实人体的生理特征、临床表象及药理反应。赵铱民率领研发团队横跨野战外科、人工智能等十余个学科,历经百余次试验,终于让“勇士”能精准模拟呼吸心跳等生理功能,其体内内置的30余种感应器能够根据现场战伤救治措施,实时自动反馈救治效果。

如今,“勇士”已在全军150余个单位装备,累计培训22万人次,并斩获军队科技进步奖一等奖。

像这样的创新,在这支医疗队中不胜枚举:空军军医大学第三附属医院教授王勤涛、刘青目睹高原战友被唇炎困扰,便研发出多功能护唇膏,如今已作为全军列装药品供应4000万支;空军军医大学第三附属医院教授徐礼鲜研发的高原医用液体治疗仪与口服高氧液,开创了高原人体供氧治疗新路,相关项目先后获得军队科技进步奖一等奖和国家科技进步奖二等奖。

网友评论

网友评论