科技日报记者 李 禾

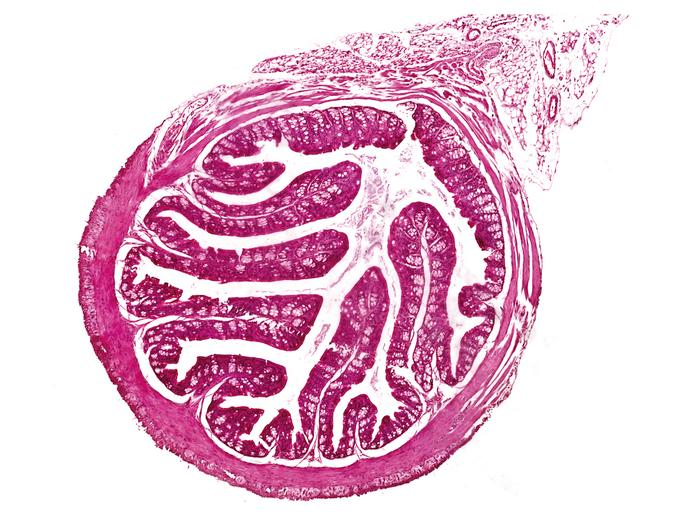

污染物监测是生态环境保护的重要基础。近日,生态环境部发布《污染物自动监测监控系统数据传输技术要求》(以下简称《技术要求》)。其对污染源自动监测设备联网传输要求进行了规范和统一,并从源头防范数据造假,推动污染源自动监测数智化转型。

相比2017年发布的版本,《技术要求》有哪些新修订的内容?对自动监测联网作了哪些规定?其出台对生态环境保护有何意义?对此,科技日报记者采访了《技术要求》主要起草单位相关专家。

自动监测设备有了“身份证”

生态环境监测科技含量高、数据资源多,也为污染物自动监测监控落地提供了广阔的应用场景。

生态环境部监测司有关负责人表示,《技术要求》按照数智化管理要求,指导自动监测监控系统进行技术升级。

本次新修订内容主要体现在四个方面:一是规范联网操作,通过提供技术指引,进一步规范自动监测设备与监控设备之间的首次联网;二是完善传输内容,保障自动监测数据的完整性以及网络传输的准确、有效;三是统一设备接口,通过接口和编码的标准化降低自动监测设备的生产、采购、联网成本;四是兼容现有协议,破除当前联网差异导致的信息孤岛和信息篱笆,推动实现数据贯通。

“进一步规范自动监测设备与监控设备之间的首次联网”是本次修订的核心亮点之一。《技术要求》明确了设备动态传输的唯一标识编码,建立“设备厂商注册—联网自动激活—排污单位联网确认”的技术体系。

生态环境部环境工程评估中心是《技术要求》的主要起草单位,其高级工程师高雷利说,这相当于给污染物自动监测设备发放了“身份证”。“以往的单向联网体系并未对联网流程做规范要求,设备入网就像是赶大集,不知道‘具体是谁’‘来自哪里’,即使混进了‘陌生人’可能也难以发现。《技术要求》修订后,明确了污染物自动监测现场设备的‘身份’,设备数据可追溯,也保障了数据的真实性。”高雷利说。

目前,国内污染物自动监测监控仪器设备型号高达上千种,生产厂家逾400家,仪器设备内部参数编码五花八门,数据传输格式和协议差异较大。对此,《技术要求》提出“统一设备接口”,明确传输标准、统一编码规则与格式等,这相当于在自动监测数据传输领域建立了全国统一使用的“普通话”,方便各厂家各系统进行“交流沟通”。

统一、规范的污染物监测数据,是精准评估区域及全国生态系统质量、识别环境风险的基石。如果源头监测数据格式混乱或真伪难辨,后续基于这些数据对生态状况进行的任何“体检”和“诊断”都将失真。因此,此次《技术要求》统一设备接口的规定,正是从源头筑牢生态数据质量的第一道防线,为整体生态评估提供了可靠的数据支撑。

自动监测联网加上“安全锁”

污染物监测监控系统数据传输标准首次发布于2005年,时至今日已进行了三次修订,20年来,已被广泛使用。

中国环境科学学会环境信息化分会副主任委员林宣雄说,在自动监测联网方面,《技术要求》在明确污染物自动监测监控系统结构的基础上,定义了安装在监测现场的仪器仪表设备(现场机)、生态环境主管部门使用的监控设备(上位机),规范了现场机首次联网注册的设置流程等,并对网络传输安全、密钥管理等方面提出明确规定。

也就是说,为了保障污染物自动监测数据的安全性和真实性,防止不法分子篡改监测数据,《技术要求》在自动监测联网方面加上了“安全锁”。“原来一些不法分子通过修改污染物自动监测设备运行参数,篡改自动监测数据来造假,或删除现场端日志记录掩盖造假行径。”高雷利说,《技术要求》规定上述动态参数联网,后台可以实时监控、预警,实现了全过程监管,对数据有效性也能进行精准判别。

生态环境部监测司有关负责人指出,《技术要求》的修订和出台,是推进生态环境监测数智化转型,规范自动监测监控联网行为,提升污染源监测监管质效,推动监测数据共享,支撑监测数据更广泛应用的一项重要举措。

通过技术手段筑牢数据防篡改的堤坝,为区域环境质量改善、流域生态保护修复等长远工作提供了坚实可信的决策依据。当监测数据的“真、准、全”得到保障,生态环境保护的各项工作才能行稳致远。

林宣雄说,《技术要求》出台后,排污单位的新联网点位应选用符合新标准的自动监测设备,规范完成联网工作,并按照《技术要求》保持有效数据的稳定联网,切实发挥自动监测监控应有的作用;鼓励排污单位主动适应新标准升级改造,以确保污染物自动监测数据质量真实、准确、完整。

“排污单位要尽快对标《技术要求》开展自查,摒弃那些存在造假‘后门’的设备,避免造成违法风险。”生态环境部环境工程评估中心工程师崔莉妍提醒说。

网友评论

网友评论