科技日报记者 张添福

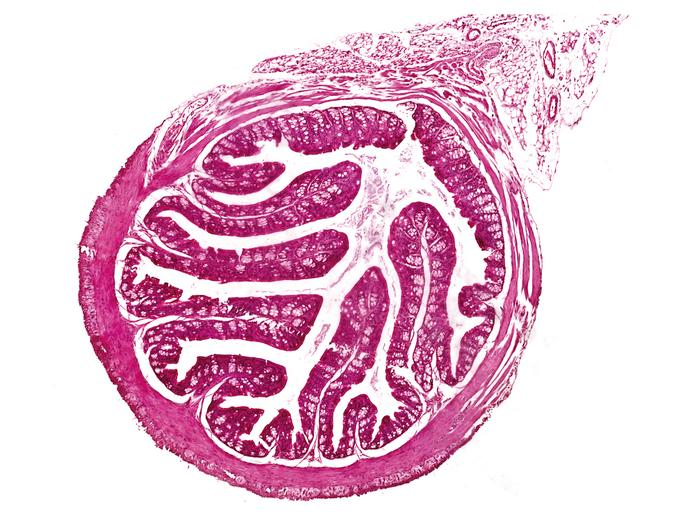

不久前,在位于青海省海南藏族自治州兴海县与贵南县交界处的羊曲水电站鱼类增殖放流站,300尾体长约4厘米的青灰色骨唇黄河鱼苗,正在澄澈的水中游动,忽聚忽散。

骨唇黄河鱼野外种群属黄河土著鱼类、国家二级重点保护野生动物,主要分布在青海省龙羊峡以上的黄河上游宽谷河段及湖泊。“等这批骨唇黄河鱼长大后,将被放流至羊曲水电站上游水库。”国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司(以下简称“黄河公司”)羊曲发电分公司生态环保班班长哈达说。

多措并举提高存活率

羊曲水电站一侧的鱼类增殖放流站,是西北地区最大的鱼类增殖放流站。其通过自动化、信息化、智能化系统,高效完成着亲鱼采集与运输、驯养与培育、人工催产繁殖与孵化、苗种培育、鱼病防治和放流等工作。

2024年7月,鱼类增殖放流站启用,首次开展了厚唇裸重唇鱼、极边扁咽齿鱼、拟鲶高原鳅、黄河裸裂尻鱼四种黄河土著鱼类的增殖放流。但对于要求增殖放流的骨唇黄河鱼,因其在全国范围内没有成熟的繁育经验,工作人员只能自行摸索。

哈达说,起初,他们仅捕获到雄鱼,直至繁育期临近结束,都未见雌鱼踪影。后来,转机出现,经过专项捕捞,他们成功捕获了4雌1雄共5尾骨唇黄河鱼。技术人员对其中的3尾雌鱼实施了人工催产,最终培育存活鱼苗300尾,并顺利转入开口苗种培育阶段。这意味着黄河公司成功突破骨唇黄河鱼人工繁育技术。

哈达说:“骨唇黄河鱼鱼苗栖息在静态水缸中,一旦被放流至黄河,将面临黄河流速、河道砂石等多重生存考验。”为此,鱼类增殖放流站还专门为骨唇黄河鱼等土著鱼类的鱼苗设计了环形跑道与矩形跑道。

哈达介绍,在跑道内,骨唇黄河鱼鱼苗将跟其它鱼苗一样,接受高流速适应性训练,提前适应黄河高流速环境。之后,鱼苗将在野外寻觅池安家,“野外寻觅池池底模仿了黄河的河床,铺了砂砾石,能够提高骨唇黄河鱼鱼苗放流后的存活概率”。

哈达说,未来,他们将对鱼苗放流效果进行监测评估,并建立鱼类资源评估档案,实现增殖放流鱼类资源的补偿和保护。

该鱼类增殖放流站兼顾羊曲水电站和上游的班多水电站的鱼类增殖放流任务,年放流任务37万尾。

截至目前,黄河公司已建成羊曲、李家峡、积石峡、苏只、纳子峡、巨亭6座鱼类增殖放流站,累计增殖放流各类鱼种872万余尾,对提升流域生态系统稳定性、物种多样性起到了积极作用。公司还在8座水电站启动生态环境监管系统建设试点,全过程监督所属河段的各类生态环境治理情况。

帮助鱼儿“回家”

针对黄河土著鱼类洄游产卵的现实需求,黄河公司开发了一种智能升鱼机系统。该系统犹如一部电梯,主要由诱鱼装置和运输装置组成,包括诱鱼口、集鱼槽、集鱼箱、升鱼斗、提升系统以及补水系统等,成为羊曲水电站的重要环保工程之一。

“每年4至7月是鱼类的洄游繁殖期。由于大坝会截断水流,洄游到上游产卵的鱼会受到影响。”哈达说,智能升鱼机则能帮助鱼类顺利过坝。

今年4月1日,羊曲水电站智能升鱼机首次在坝下右岸集鱼站启动。当天,通过智能升鱼机集获的10尾花斑裸鲤、5尾硬刺高原鳅,搭乘AGV运鱼小车,安全抵达上游库区后被放流,标志着这条为洄游产卵鱼类打造的专属“回家路”正式贯通。

记者看到,在羊曲水电站的尾水平台,补水泵打出特定流速和形态的水流,让鱼本能地沿着鱼道逆流而上,进入集鱼槽。此时,槽内的赶鱼栅启动,将鱼类赶至提升系统的升鱼斗内。

升鱼斗恰如电梯轿厢,待爬升至既定高度后,鱼便落入提鱼箱。哈达说,提鱼箱内的鱼类会被冲至分拣平台,每条鱼都要经人工测长度、量体重,之后在暂养池暂养,等达到放流数量后,这些鱼将搭乘AGV小车,在库区被放流。

“智能升鱼机规划过鱼时段日均过鱼量达600尾/种,可保障厚唇裸重唇鱼、黄河裸裂尻鱼、花斑裸鲤、极边扁咽齿鱼、骨唇黄河鱼、拟鲶高原鳅、刺鮈等黄河土著鱼类完成洄游产卵,将为维持电站上下游鱼类生态平衡,守护生物多样性发挥重要作用。”哈达说。

羊曲水电站是国家在黄河流域规划建设的重点水电工程,其在环境保护的静态总投资占总投资的近13%。“从人工繁育到野外生存,从机械放流到鱼类过坝,我们正在编织一张立体的生物保护网。”哈达望着奔流的黄河说道。

网友评论

网友评论