总台央视记者 高晨源 孙建德 王殿甲

让高位截瘫患者恢复自主运动功能

一直是世界医疗难题

近日 吉林大学第二医院通过

“脊髓接口+外骨骼机器人”协同康复治疗

成功帮助一名四肢完全性瘫痪患者

重新站了起来

并实现了自主行走

在吉林大学第二医院康复医学中心,这名高位截瘫患者正在“外骨骼机器人”的协助下,独立行走。他叫刘博奇,今年35岁,2024年12月,他遭遇严重车祸,颈脊髓严重损伤导致完全性瘫痪,四肢失去自主行动能力,甚至呼吸困难。

针对患者瘫痪的情况,吴敏飞团队提出尝试一种创新技术为患者创造自主活动可能。

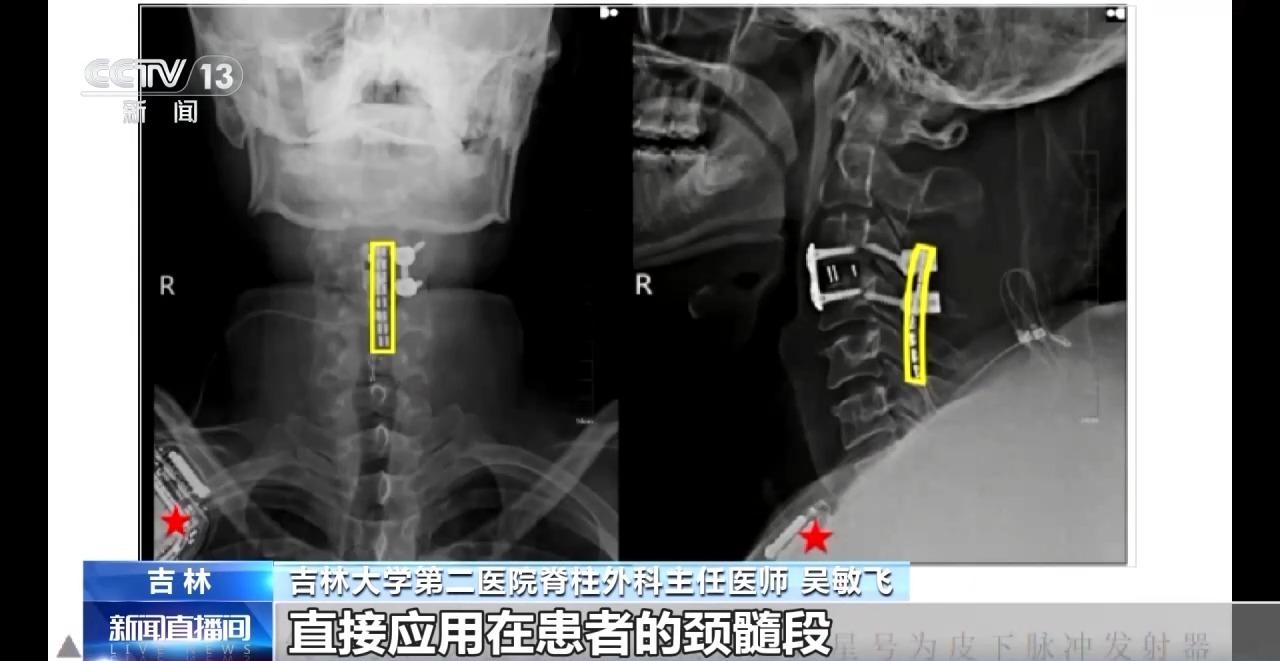

吉林大学第二医院脊柱外科主任医师 吴敏飞:我们做了一个大胆的尝试,把脊髓接口技术直接应用在患者的颈髓段。之前我们做了一些基础的研究,但是这次整体来讲是个创新的手术。

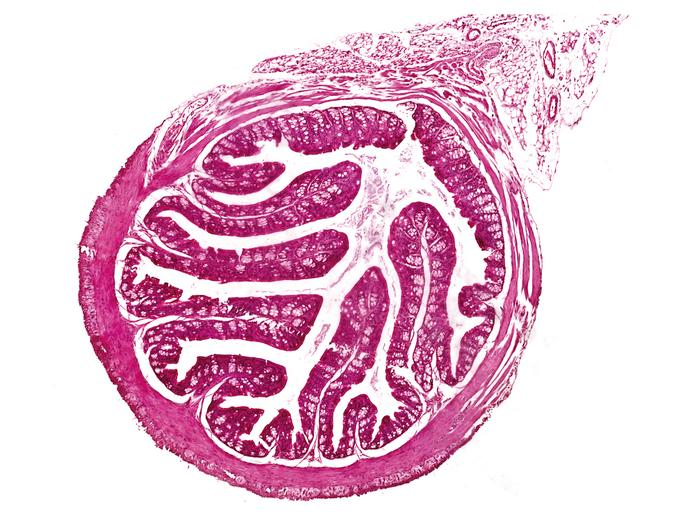

吴敏飞介绍,颈脊髓损伤患者,大脑和脊髓的联系完全中断,“脊髓接口技术”就是在损伤部位精准植入微型电极装置,通过对肢体运动神经元的激活与控制,让患者能够重新支配瘫痪肢体自主活动。

吉林大学第二医院脊柱外科主任医师 吴敏飞:我们启动了脊髓接口技术,进行了一个电生理调控以后,患者的手就会动了。这种情况下我们很兴奋,患者的肢体远端能动的话,证明整个从大脑到脊髓到手,这个电路就通畅了。

手术的成功给了团队极大的信心,经过两周不断优化的精准神经调控,患者的四肢肌力显著恢复。三个月后,团队为刘博奇量身定制了“脊髓接口+外骨骼机器人”协同康复方案。在脊髓接口的精准调控和外骨骼的辅助下,刘博奇成功迈出了受伤后的第一步。

吉林大学第二院康复医学中心副主任医师 张海娜:患者进行脊髓接口手术以后,我们对他进行了系统的康复治疗,通过电刺激、针灸、生物反馈、手法治疗等等,患者的功能得到了很大的改善。现在他已经可以在外骨骼机器人的帮助下,进行自主站立和行走。

患者 刘博奇:让我感受到重新站起来,又能走路了,对未来的行走充满了希望。

据了解,这是世界首例运用脊髓接口技术帮助四肢高位截瘫患者恢复自主活动的成功案例。

多种技术发展助力截瘫患者“重新行走”

我国有370多万脊髓损伤患者无法自主行走,近年来,随着脑脊接口、脊髓神经接口等多种技术的迅速发展,为不同程度的截瘫患者“重新行走”带来了希望。

今年1—3月,全球首批4例植入式脑脊接口临床概念验证手术,在复旦大学附属中山医院与华山医院成功实施,通过在大脑与脊髓间建立“神经桥”,使因脊髓损伤导致下半身完全瘫痪的患者恢复了行走能力。手术依托复旦大学类脑智能科学与技术研究院加福民团队全球首创的“三合一”脑脊接口技术——通过微创手术在患者脑部和腰部植入三枚电极芯片,绕过损伤部位,搭建“神经桥”,在人工智能辅助下,患者均快速恢复了自主控制腿部运动。

“脑脊接口相当于在断的路面构建一个神经桥,重新连接断掉的两端神经,通过重建神经连接恢复运动功能。”复旦大学类脑智能科学与技术研究院、脑脊接口实验室负责人加福民介绍。

今年5月,浙江大学医学院附属第二医院联合南湖脑机交叉研究院、浙大脑机智能全国重点实验室、生仪学院,成功完成全国首例闭环脊髓神经接口植入手术。术后,下肢截瘫患者金大叔腿部运动功能持续改善,实现了自主行走,这一技术主要作用于胸段脊髓损伤患者。

网友评论

网友评论