科技日报记者 都芃

10月15日,由中国核能行业协会主办的2025年核技术应用产业国际大会在四川成都开幕。会上,国家原子能机构原副主任、中国核能行业协会特邀专家王毅韧发布了《中国核技术应用产业发展报告(2025)》(以下简称《报告》)。

《报告》包括总体发展、技术与产业、区域融合、典型案例四个篇章,聚焦我国核技术应用产业的市场规模、产业链结构、发展驱动力、新兴业态、监管政策、骨干企业、发展瓶颈,并提出对策建议,有助于社会各界了解我国核技术应用产业状况,供各类决策者参考。

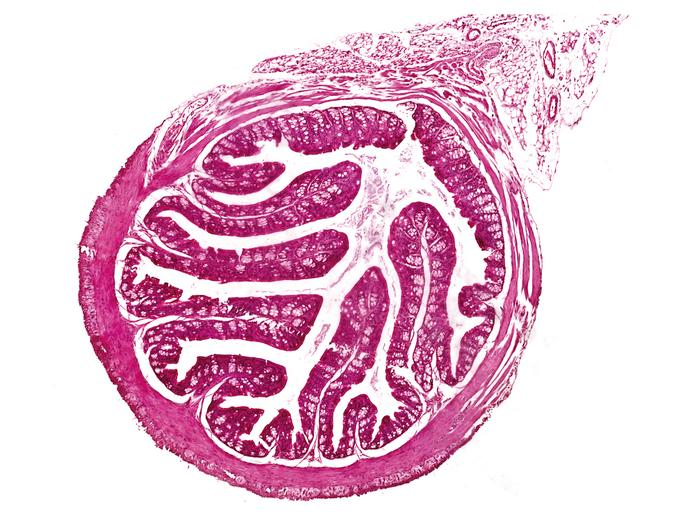

《报告》显示,经综合测算,2024年度我国核技术应用产值达到8900亿元,较2022年度(占GDP的0.57%)增长27%,2020—2024年均复合增长率为15.6%。其中,工业应用占比约42.7%,核医学诊疗21.7%,农业应用13.9%,核技术应用基础产业10.3%,其余部分包括核分析及核仪器、空间地学资源勘察以及安检环保考古文博等。按照此前发展速度,2025年相关产业规模有望突破万亿元。

截至2024年底,全国从事放射性同位素/射线装置经营的法人单位达14万家、从业人员约96万人,相较2022年分别增长34%、17%;在用各类射线装置约32万台/套、放射源17.2万枚,较2022年分别增长17%、4.9%;核相关国家级大型科学装置42个,在役研究实验堆(含临界装置)18座(5座可生产同位素)、2座在建。

近年来,我国核技术应用产业融合发展、基础保障、技术创新、走出去等能力显著增强。我国已向国际社会开放12个顶尖核科研设施,设立8个IAEA(国际原子能机构)协作中心;泰国微堆项目设备发运,高端核医疗器械、海关核安检设备、工业辐照电子加速器、γ辐照装置等产品逐步实现批量化出口,钴-60等同位素及其制品出口持续增长。

《报告》也提醒,我国核技术应用产业目前仍存在明显短板:一是产业化能力不足,核技术应用面宽点散,尚未形成标准化、规模化产业优势;二是产业创新能力不足,核技术应用跨学科跨行业,研发投入渠道不畅、项目管控机制不顺、复合型人才缺乏、创新产品占比不高,国有基础产业平台利用效能不高;三是产业发展环境需进一步优化,部分行业监管措施不完全适应核技术跨界应用需要,公众接受度仍待提升。

展望未来,我国核技术应用产业发展空间巨大。《报告》预计2030年左右,我国核技术应用产业整体规模将翻一番,发展质量显著提升,基本建成安全可靠、高效利用、均衡协调的核技术应用基础产业平台,产业链融合创新能力大幅增强,重点行业拓展应用蓬勃发展,市场活力、企业效益、人才培养全面提升,行业治理更加完善。

(主办方供图)

网友评论

网友评论