科技日报记者 马爱平

十月的广州南沙港,巨轮泊岸,塔吊林立。一艘来自北方的十万吨级货轮正在卸货,每小时8000吨的粮食通过现代化输送系统源源不断地进入筒仓。

码头控制室内,只见工作人员轻点鼠标,通过全流程自动化控制系统远程操控着这一切。

“我们过去需要多人投入卸船作业,如今只需两名工作人员在屏幕前远程操控。”广州港股份有限公司南沙粮食通用码头分公司总经理助理李威表示,这套系统不仅让港口整体效率提升了20%,更实现了与腹地铁路站场、公路货运信息的实时联动。

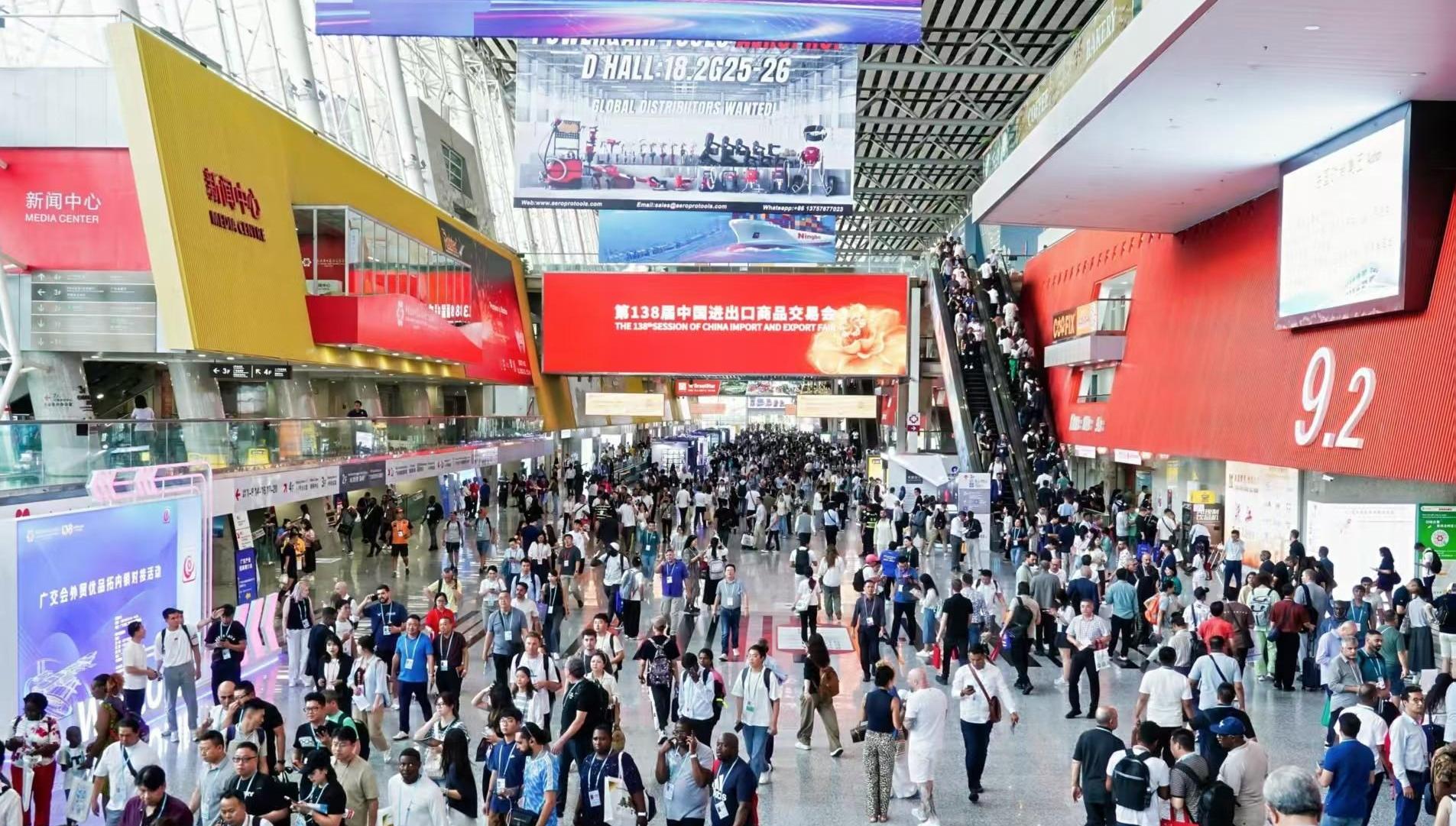

10月16日是世界粮食日。科技日报记者日前跟随中粮集团来到广州调研,看到科技正让传统的粮食物流焕发新生,守护着国民饭碗的安全。

北粮南运高效协同

在拥有超1880万常住人口的广州,每天消耗的成品主粮约为7500吨。长达3500公里的北粮南运运输线,构成了中国粮食流通的大动脉。粮食需要先由铁路运至北方港口,再经海运抵达广州。

随后,一部分通过珠江黄金水道“逆流而上”至内河码头;一部分通过散改集转铁路挺进西南;还有一部分则直接通过公路完成终端配送。

这一漫长链条对传统粮食运输物流体系构成考验。多次中转易造成粮食损耗与质变,各环节衔接不畅会导致效率低下和拥堵。同时,运输成本与季节性集中运输压力,持续挑战着这条粮运主动脉。

破题的关键,在于构建高效协同的多式联运体系。

“多式联运并非简单的运输方式拼接,而像指挥一支交响乐团,让火车、轮船、汽车等不同‘乐器’,协同奏出成本、效率与环保的最优和声。”中粮科工党委委员、副总经理陈涛解释道。

“十四五”期间,中粮科工牵头承担了国家重点研发计划“粮食物流多式联运高效衔接装备研发与示范”项目。

在广州南沙港粮食通用码头,科技创新成果得到集中体现。单个浅圆仓每小时粮食出仓能力高达2000吨,这是国产2000吨/小时的高效物流设备首次大规模应用。

在卸船码头,7—10万吨级的泊位每小时综合接卸能力高达8000吨,相当于每分钟就有133吨粮食“登陆”,年中转能力近1600万吨,足以满足一座超大城市一年的口粮供应。

科技赋能智能储粮

在中国的粮运版图上,遍布各地的平房仓、楼房仓、浅圆仓是北粮南运等跨区流通的关键节点。然而,当现代粮运体系迈向“万吨起步”的高效时代,这些关键节点却成了粮流提速的瓶颈。

“提效不是为了单点升级,而是为了打通粮运‘微循环’。”中粮科工项目负责人胡亚民表示,“我们解决方案,是一把‘微创手术刀’——自主研发的国产大运量循环式管链输送机。”

这条灵活的“钢铁粮道”,能依循各类仓型的结构蜿蜒而行,快速高效地将粮食输送至指定位置。

“过去,粮食出库作业,需依赖人工配合移动皮带机。如今,通过管链机提效,只需一键操作,出仓效率每小时跃升至300吨。”在广州市黄埔区区属国有粮库前,胡亚民介绍道。

科技创新不仅限于物流环节。在仓储环节,中粮集团研发的“六面主动控温”和“自主控温式智能立体仓储技术”,实现了绿色、精准、智能储粮。在加工环节,其自主研发的MMV型智能磨粉机,突破了自动轧距调节、传感与在线数据监测等国内粮机行业“卡脖子”难题。

在基础设施升级与信息化赋能之后,粮食流通从“被动调配”走向“主动配置”和“精细管理”,从而支撑更高水准的粮食保障、提升农业附加值。

站在南沙港粮食码头眺望,一艘完成卸货的货轮正缓缓离港。它留下的泊位,几小时后将被另一艘从北方驶来的粮船填补。

从老仓型的蝶变到智慧港口的崛起,从管链机的研发到全流程自动化控制系统的应用,这条贯穿中国南北的“钢铁粮道”永不停歇,正如追求创新的脚步从未停歇。

网友评论

网友评论