科技日报记者 马爱平

“全球气候变化的加剧,使农业食物系统面临现实的挑战,未来的不确定性在不断加强。”10月12日—15日,2025年世界农业科技创新大会在京召开。中国农业大学校长孙其信在会上接受科技日报采访时表示,践行大食物观、建立更具韧性的农业和食物体系,是应对挑战的重要途径。

本次大会以“践行大食物观,共建韧性食物供应体系”为主题,来自近100个国家和地区的涉农领域专家共商全球农业未来。

气候的急剧变化,是全球共同面临的现实挑战。世界气象组织发布的报告显示,2024年,全球陆地和海洋的平均升温幅度超过了1.5摄氏度。

“温度上升带来了一系列变化。”孙其信指出,极端天气的频发,给农业生产带来了非常明显的影响。比如种植带北移,可能带来一系列种植结构的变化。

气候变化使得原本脆弱的食物供应系统面临着严峻的挑战。他举例说,某个区域原本可以自给自足,但因为极端气候突然出现粮食短缺,就要从其他地方调运。“这需要我们不断践行大食物观,共同推进科技创新、政策创新、制度创新,努力建立更具韧性农食系统。”孙其信说。

孙其信认为,农业的低碳绿色转型,减少温室气体的排放,是减缓或者应对全球气候变化的重要一环。“许多人可能不了解,全球温室气体排放增量中,农业占20%左右。”孙其信表示,农业和森林一样,是一个巨大的碳库,所以它具有双重意义。通过科技创新,一方面减少排放,另一方面增加碳汇,这对应对气候变化有非常重要的价值。

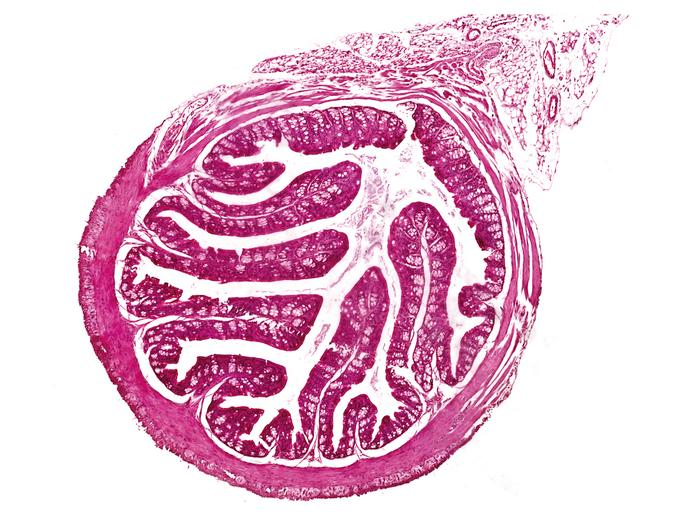

孙其信说,温室气体排放中,不只有二氧化碳,在农业生产中,还有甲烷、氧化亚氮等。甲烷主要来自养殖业、水稻田等,而氧化亚氮主要是农业生产中化肥使用的结果。

最新研究成果显示,甲烷引发的温室效应是二氧化碳的30到40倍,氧化亚氮是80倍。

“采用一些新的动物饲料和养殖技术,可以减少20%到30%的甲烷排放;新的水田耕种技术,可以大幅降低稻田的甲烷排放。”孙其信说,“我们要满足全球食品安全的需求,这些排放是必然会产生的,但通过科技创新,可以不断降低排放量,实现低碳绿色转型。”

网友评论

网友评论