科技日报记者 罗云鹏 吴长锋

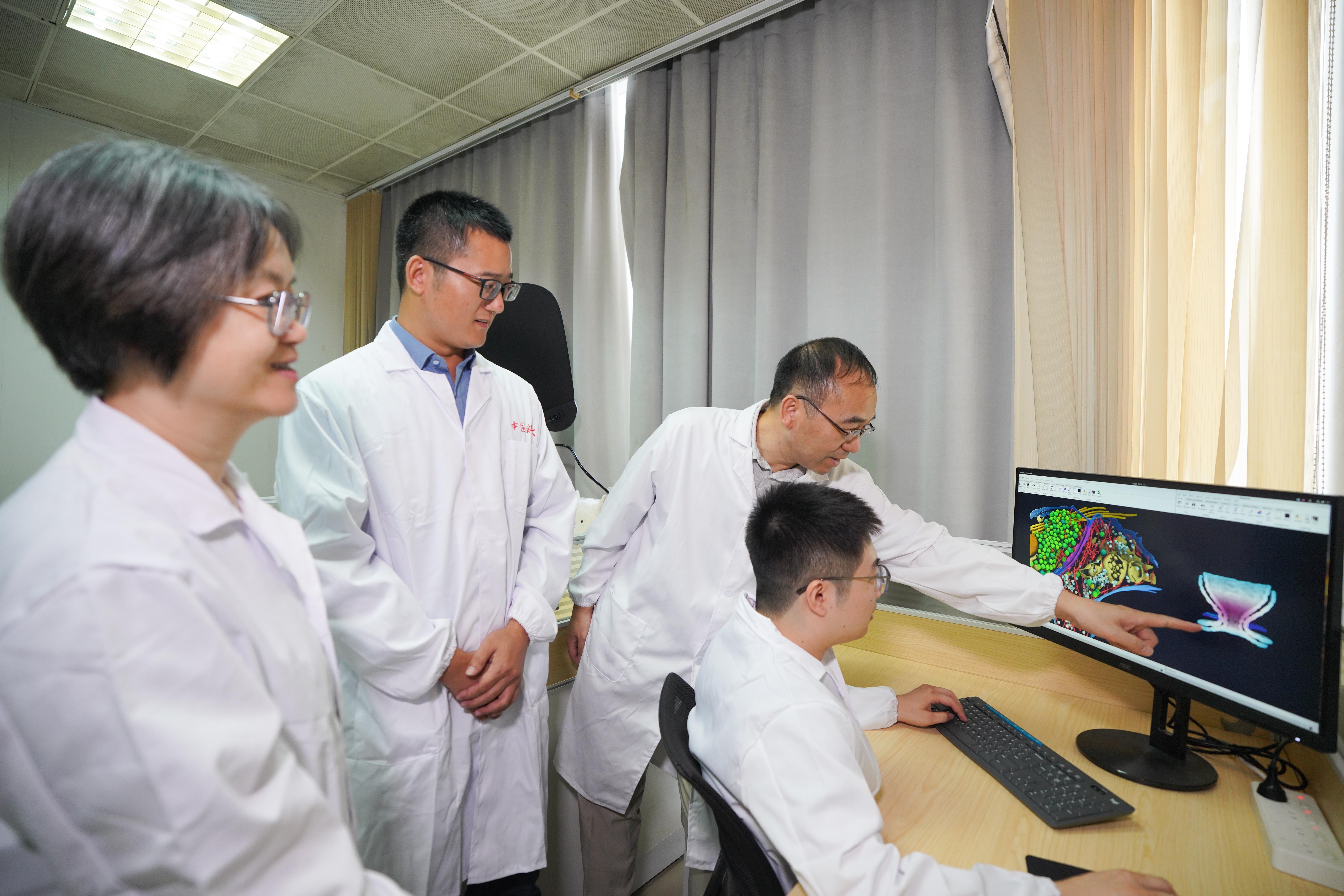

10月17日,中国科学技术大学/中国科学院深圳先进技术研究院毕国强、刘北明、陶长路团队等通过自主研发的毫秒级时间分辨原位冷冻电镜成像技术,破解了神经信息传递过程中,突触囊泡释放与快速回收的生物物理过程——“亲吻-收缩-逃逸/融合”。这一成果统一了半个世纪以来学界关于突触囊泡释放与回收机制的两个争议模型,为理解神经信号传递、神经可塑性及相关脑疾病机理提供全新视角。相关研究成果发表在学术期刊《科学》上。

2010年起,研究团队致力于将冷冻电镜断层成像技术应用于神经突触的结构与功能研究中。在该研究中,他们首次在神经突触中观测到一类直径约为29纳米的“小囊泡”(正常突触囊泡直径约为42纳米),并推测其为囊泡释放的中间状态。

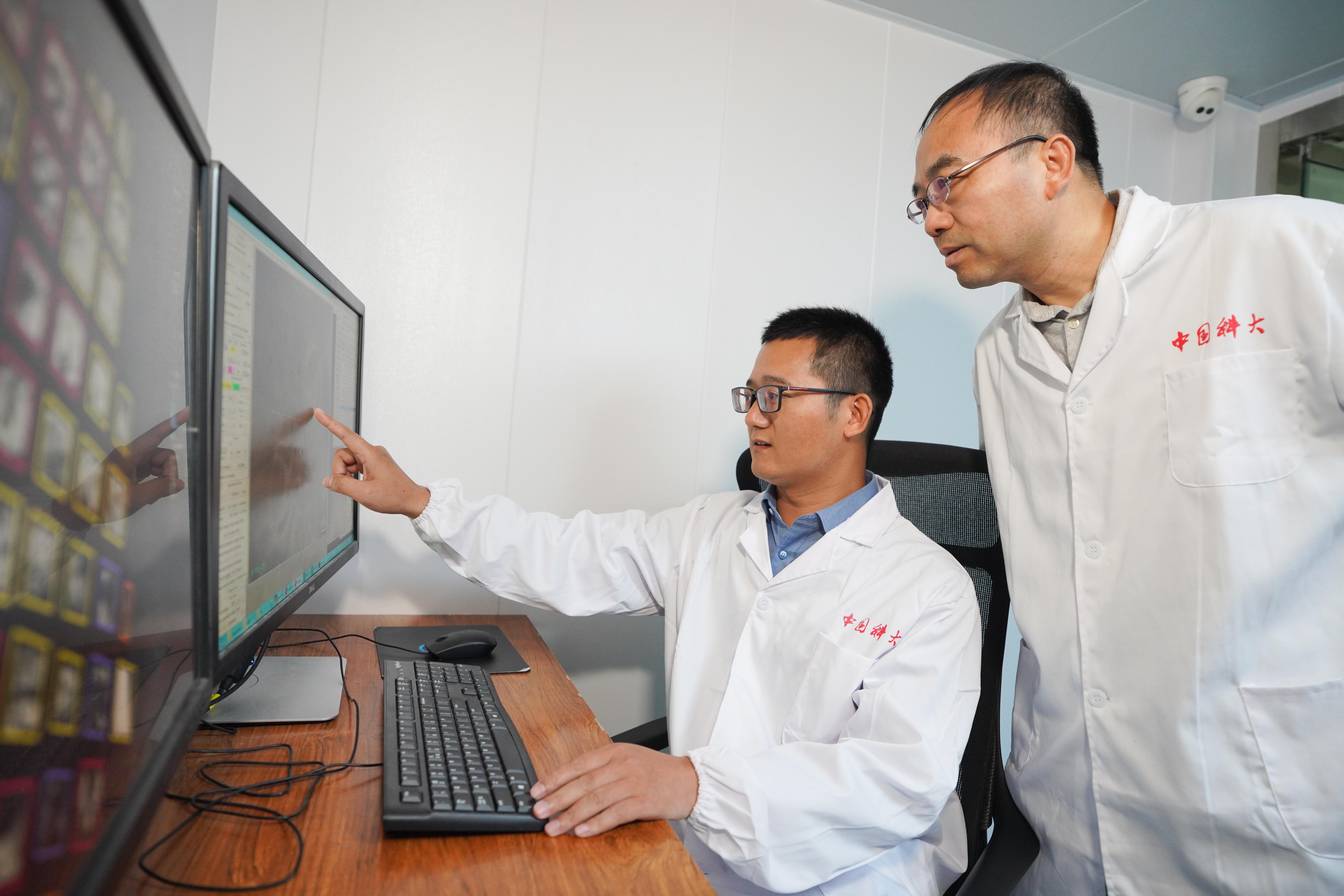

为“看清”突触囊泡传递信息的动态过程,研究团队将光遗传学刺激与投入式冷冻技术进行耦合,开发出毫秒级时间分辨的冷冻电镜制样技术,通过光刺激诱导神经元传递电信号,在信号发出后的4毫秒至300毫秒之间的不同瞬间,对细胞进行快速冷冻“定格”,精准捕捉囊泡释放的瞬时状态,并由此获得上千套高分辨率的神经突触三维重构数据。

在进一步结合图像处理技术中,研究团队清晰地观察到囊泡与细胞膜的半融合结构、两者之间形成的狭小融合孔,以及介导两者融合的蛋白复合物。同时分析出不同形态的突触囊泡数量随时间的变化规律。

基于此,研究团队清晰地揭示出突触囊泡释放与快速回收的完整过程,并提出“亲吻-收缩-逃逸/融合”全新的理论模型:当神经信号达到后4毫秒内,装载着神经递质的囊泡先与突触前膜“亲吻”形成约4纳米的融合孔。

随后,囊泡发生快速收缩,其表面积减半,变成小囊泡。最终,大部分小囊泡在70毫秒内开始以“逃逸”方式离开,少部分则与突触前膜“全融合”。

据悉,该进展也为深入理解神经信号传递、突触可塑性以及阿尔茨海默病、帕金森病等脑疾病发病机理研究提供了新视角。此外,科研团队开发的毫秒级时间分辨原位冷冻电镜成像等创新技术,有望为研究细胞内其他动态过程如病毒感染、药物作用等提供新的技术手段。

(受访者供图)

网友评论

网友评论