科技日报记者 刘垠 操秀英

3项数据见证里程碑式跨越:

全社会研发经费投入稳定增长,2021年—2024年连续超7%,投入强度高于“十三五”时期实际;每万人口高价值发明专利拥有量从7.5件增长到14件,提前实现“十四五”规划预期目标;数字经济核心产业增加值占GDP(国内生产总值)比重首次突破10%,新产业、新业态、新模式正加快落地。“十四五”规划提出的经济社会发展主要指标中,“创新驱动”三大指标均提前实现。

习近平总书记强调,“坚定不移实施创新驱动发展战略”“中国式现代化关键在科技现代化”。

“十四五”规划明确,坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

5年来,属于中国科技的高光时刻数不胜数:福建舰的电磁弹射划破碧波、C919的机翼掠过天际、“奋斗者”号在万米深海留下印记、麒麟芯片高端突围……我国科技事业取得历史性成就,国家综合创新能力排名由2020年的第14位提升至2024年的第10位。

5年来,科技界不辱使命,迎难而上,以鲜活昂扬的姿态,勠力同心、攻坚克难,书写着新时代的创新答卷。

破壁:关键核心技术集中突破

一台新能源汽车的整车焊接需要多长时间?

答案或许会出乎你的意料——仅43秒。

这是华工科技产业股份有限公司(以下简称“华工科技”)创造的全球最快纪录。在其生产车间内,激光束如同被赋予智慧的工匠,在金属表面精准穿梭,短短数十秒便完成整车焊接的复杂工序。

悬挂在车间内醒目的“创新”二字,正是华工科技一路砥砺前行的指引。

2022年6月,习近平在湖北武汉考察时强调,“把科技的命脉牢牢掌握在自己手中”“不断提升我国发展独立性、自主性、安全性”。

3年后,华工科技自主研发的第五代三维五轴激光切割智能装备惊艳亮相。该装备搭载新一代高性能切割头和AI智能交互系统,关键核心部件实现100%自主可控,代表当前全球激光数控机床最高技术水平。

关键核心技术是国之重器。“十四五”期间,习近平总书记多次走进企业研发一线、深入创新要素活跃的现场,反复强调关键核心技术的重要性。

“十四五”规划明确提出,制定科技强国行动纲要,健全社会主义市场经济条件下新型举国体制,打好关键核心技术攻坚战,提高创新链整体效能。

直面“卡脖子”困境,关键核心技术取得一系列重大突破。

“嫦娥”探月、“神舟”飞天、“天问”探火、中国空间站圆梦,遨游太空的“中国高度”不断刷新;

深地塔科1井在地下10910米成功完钻、世界最深地下实验室在地下2400米探寻“宇宙之谜”,探索未知空间的“中国深度”接连解锁;

“京华号”16.07米超大直径盾构机创造单月掘进542米新纪录、全球首套百兆瓦时级钠离子电池储能电站刷新纪录,高质量发展的“中国速度”持续提升。

“一个个空白被填补,一项项关键核心技术被攻克,经过‘十四五’时期的科技攻关,我们进一步将外部压力化作自信底气。”中国科学技术发展战略研究院智库建设与科研管理办公室主任李哲研究员表示,关键核心技术多点持续突破,保障了重点产业的创新链供应链自主可控,发展自主性不断增强。

中国科学院科技战略咨询研究院研究员万劲波认为,5年来,我国充分发挥新型举国体制优势,依托重大科技基础设施、完善的工业体系和丰富的应用场景,有力统筹战略科技力量、战略科技任务,突破一大批关键核心技术并持续向现实生产力、新质生产力转化。

提质:新质生产力热潮涌动

柔性自动化生产线高速运转,AGV小车在5G网络调度下精准投放物料;数字孪生大屏上,每颗轴承的加工参数、刀具磨损等数据正被毫秒级监控……

洛阳轴承集团股份有限公司自主研发的“黑灯”工厂风电齿轮箱轴承智能工厂,拥有国内首条特大型轴承智能生产线。

“企业有没有未来,科技创新是关键。”集团党委书记、董事长王新莹说,从2020年开始,集团5年投资20多亿元,进行大规模设备更新和智能化改造。

乘“数”而上,71岁的洛阳轴承集团股份有限公司借力先进“智”造转动产业链条,呈现出因地制宜发展新质生产力的蓬勃势能。

2023年,习近平总书记在黑龙江考察时,创造性地提出了新质生产力的概念,用新的生产力理论指导高质量发展。

习近平总书记指出,新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径,具有高科技、高效能、高质量特征,符合新发展理念的先进生产力质态。

科技创新是新质生产力发展的核心要素。“十四五”期间,我国从国家层面明确了5年科技创新的具体规划,聚焦基础研究投入、企业创新主体培育等20个重点领域加大支持力度。

在顶层设计驱动下,5年来,我国不断推动科技创新和产业创新深度融合,在新一代信息技术、新能源等领域取得重大技术突破,引领新兴产业蓬勃发展。

我国已建成约460万个5G基站,技术和用户数保持全球领先,赋能千行百业数字化发展;累计建成3.5万多家基础级智能工厂、6000多家绿色工厂。

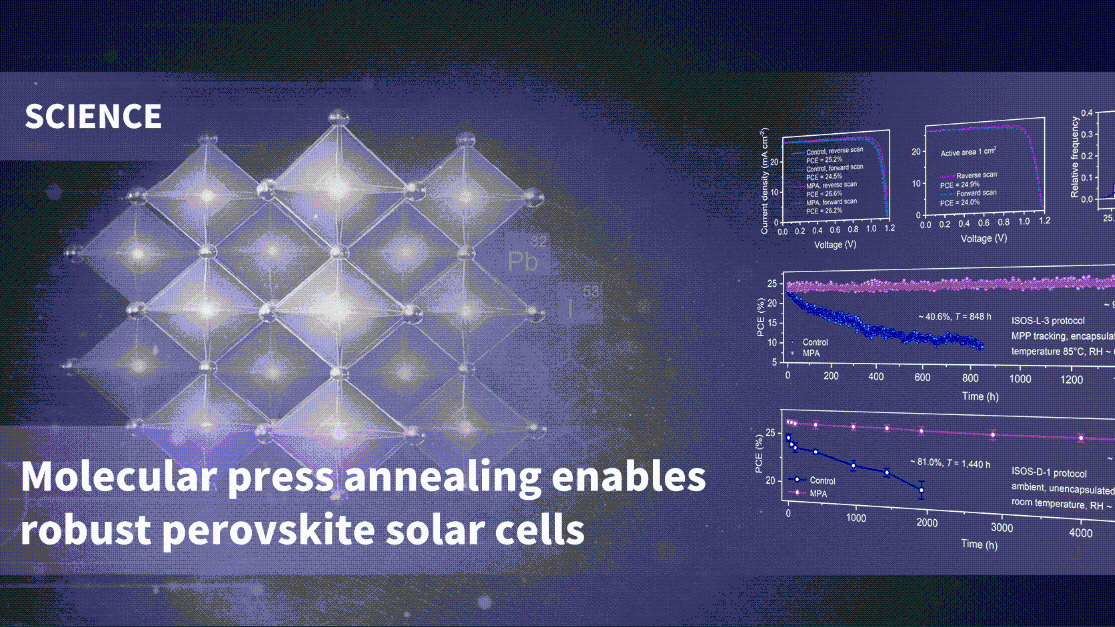

我国持续打破光伏晶硅电池效率的世界纪录,光伏、风电新增装机连续4年超过1亿千瓦;全国新能源汽车累计销售突破4000万辆,产销量连续10年保持全球第一。

我国超前布局人工智能、脑机接口等前沿技术,开辟新赛道、塑造新优势,并加速落地应用——涌现出多个比肩国际先进水平的通用大模型,打造百余个标杆应用场景;人形机器人在汽车制造、物流搬运、电力巡检等场景加速落地应用;国产脑起搏器实现全面商用,临床已帮助3万名帕金森病患者改善运动功能。

向“新”而行,以“质”致远,各地发展新质生产力热潮涌动。

北京在未来信息、未来健康等领域布局通用人工智能、6G、智慧出行、量子信息等20个未来产业;吉林围绕适应新型能源体系和新型电力系统,延伸氢储产业应用新场景,推动新能源产业发展;广东立足机电技术和数智技术两大优势,瞄准人工智能、机器人两大领域加快布局……

“新质生产力正深深嵌入地方经济的肌理,与产业基因同频共振,实现了对传统生产逻辑的颠覆性重塑。”科技部新质生产力促进中心研究员丁明磊感慨。

聚力:人才创新活力持续释放

“我们要以实际行动,学习贯彻总书记的重要回信精神,服务‘三农’所需,潜心攻关农业节水技术与装备,加强科技创新与成果转化。”在中国农业大学建校120周年之际,习近平总书记给中国农业大学全体师生回信,让中国工程院院士、中国农业大学教授康绍忠心潮澎湃。

中国农业大学科技小院学生、“科学与中国”院士专家代表、清华大学教授姚期智、中国一重产业工人代表……近年来,不同领域、不同层次的科技人才都收到过习近平总书记饱含期许和鼓励的回信。

创新之道,唯在得人。“国家科技创新力的根本源泉在于人”“强起来要靠创新,创新要靠人才”……科技人才队伍建设,始终是习近平总书记牵挂的大事。

“我国科技队伍蕴藏着巨大创新潜能,关键是要通过深化科技体制改革把这种潜能有效释放出来。”习近平总书记的话语掷地有声。

“十四五”规划特别提到,深化人才发展体制机制改革,全方位培养、引进、用好人才,充分发挥人才第一资源的作用。

这5年,科技体制改革持续深化,创新创造活力充分释放。科技人才评价激励政策进一步优化,深入推进分类评价试点,支持青年科研人员挑大梁、当主角。

王世波正是改革的受益者。虽无论文发表,也未曾主持纵向科研项目,但凭借100多项专利授权和丰富的科研成果,他被引进为江南大学化学与材料工程学院教授。

“学校坚持‘破四唯’立新标,明确应用研究和技术开发类人才评价聚焦技术突破和产业贡献。”王世波告诉科技日报记者,得益于宽松的科研环境和多元的评价机制,他牵头开展的全球首套石油基万吨级顺酐加氢制备丁二酸酐直接联产PBS项目取得重大进展,成果已在山东日照落地转化并实现规模化量产。

王世波并非个例。

“破四唯”与“立新标”并举,建立以创新价值、能力、贡献为导向的人才评价体系;允许科技人员在科技成果转化收益分配上有更大自主权;“揭榜挂帅”“赛马制”支持科学家大胆探索;实施科研人员减负行动,进一步破解表格多、报销繁等问题……近年来,支撑全面创新的制度性、基础性框架基本建立,破立并举的政策举措为科研人员“减负赋能”,越来越多的科研人员享受到了改革红利。

数字是最生动的注脚——

我国研究与开发人员数量从2020年的755.3万人增至2024年的1079.7万人,连续多年位居世界第一;

青年科技人才成为科研主力军和生力军,国家重点研发计划45岁以下青年科技人才担任项目负责人的比例为43.3%,国家自然科学基金有80%的项目由45岁以下的青年人承担;

2024年,我国高被引科学家达到1405人次,较2021年增长50%,占全世界的五分之一……

这股“青蓝相继、活力奔涌”的力量,正是中国科技持续向上、生生不息的“源头活水”。

科技部部长阴和俊表示,“十四五”是我国科技事业发展历程中具有里程碑意义的5年。“在党中央坚强领导下,在全社会共同努力下,我国科技事业取得历史性成就,发生历史性变革。”

距离2035年建成科技强国目标只有10年时间。“未来5年是十分关键的攻坚期。”阴和俊说,未来5年是极具挑战的5年,也是前景广阔、大有可为的5年,我们将埋头苦干、攻坚克难、奋发进取,全力推进科技强国建设取得决定性进展。

网友评论

网友评论